この記事は、YouTubeに投稿した動画の補足解説になります。ご覧になってからこの記事を見られると、より面白く見られると思います。

なお、富山発着および金沢発着タイプについては前編にまとめておりますので、そちらもご覧ください。

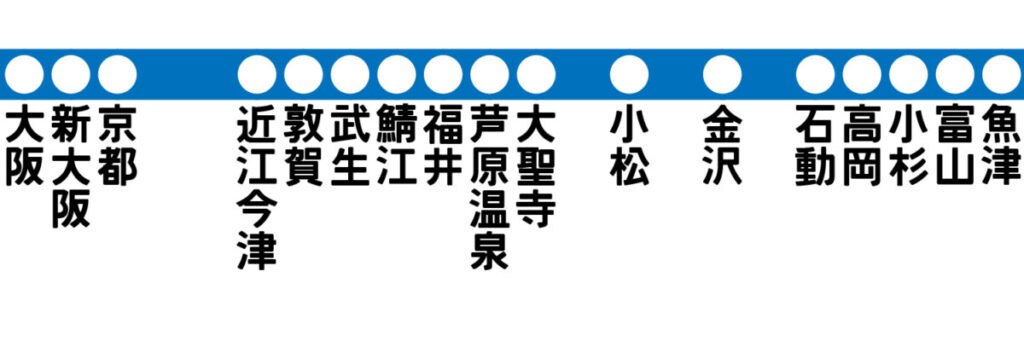

さぁそれではやっていきましょう。和倉、新潟、魚津の3パターンの停車駅のご紹介です。

和倉温泉発着関係のパターン

震災から少し経って、七尾線に伺うことが出来ましたが、地震の恐ろしさやそれに立ち向かう人々の温かさにも触れることが出来ました。

がんばれ、能登半島!

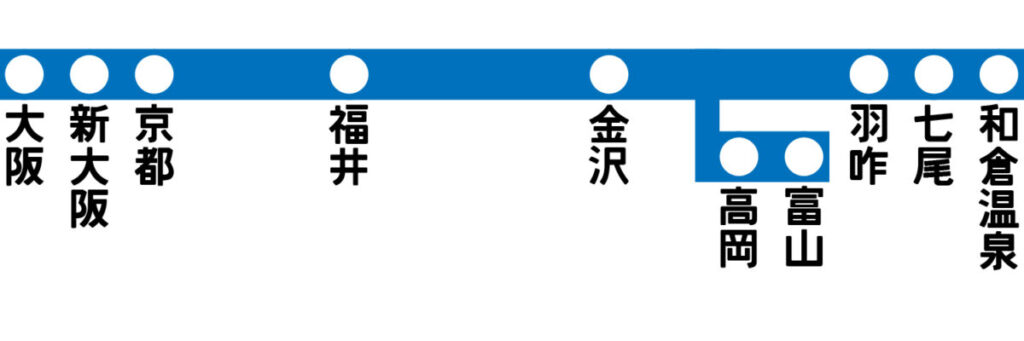

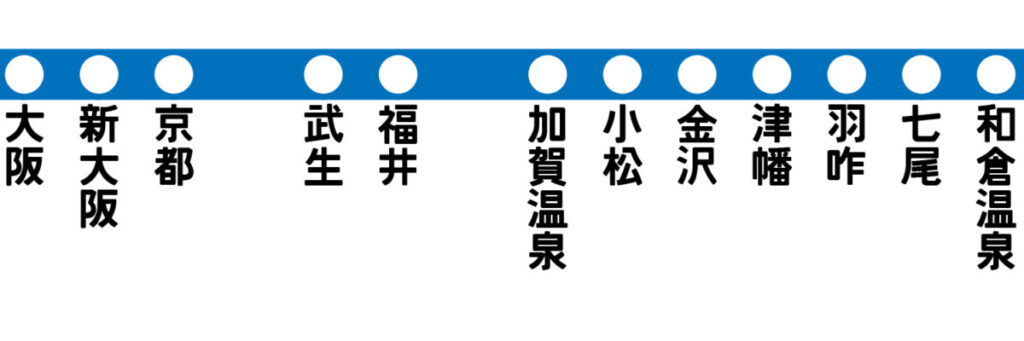

W1タイプ

名称

W1タイプ

停車駅

大阪・新大阪・京都・福井・金沢・羽咋・七尾・和倉温泉 / 高岡・富山

該当号数

- 下り:T7,T19号

- 上り:T34,T40号

概要

サンダーバードの特徴欲張りセットとでもいえばいいんでしょうか…?

6両+3両の増解結による自由な運用と、走行区間全線を通して最高時速130km/hを誇る速達性の高さの両方を組み合わせ、大阪~和倉温泉間を結ぶメインパターンとなっているこのW1タイプ。

富山発着便もぶら下げており、その富山発着便はT1タイプと同じ駅に止まります。

大阪~和倉温泉間は3時間30分。ってか金沢〜和倉温泉って1時間も掛かるのかよ。まぁ全長60キロ近い路線、かつ地方交通線で単線。おまけに最高時速も100km/hなのを考えると…いや七尾線って100km/hも出せるのか。となると相模線とタイマン?(by神奈川県民)

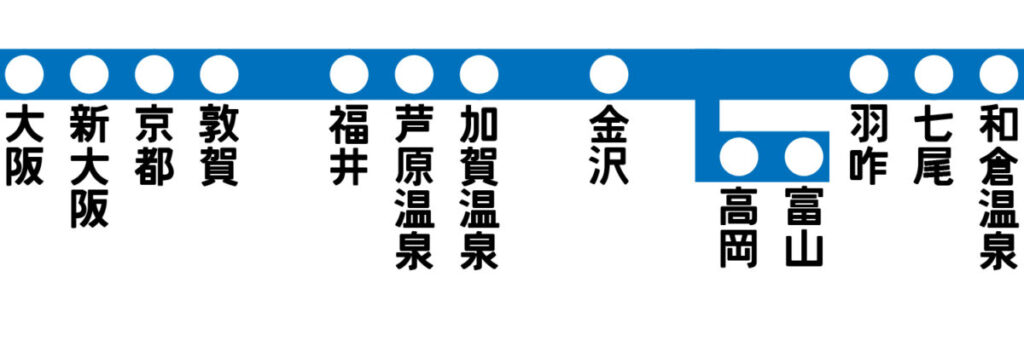

W2タイプ

名称

W2タイプ

停車駅

大阪・新大阪・京都・敦賀・福井・芦原温泉・加賀温泉・金沢・羽咋・七尾・和倉温泉 / 高岡・富山

該当号数

- 下り:該当なし

- 上り:T30号

概要

俗称:温泉ダバ。

敦賀にも「きらめき温泉」があるので温泉ダバです(暴論)。

後続の臨時特急サンダーバード88号および冬こそ北陸雷鳥が、小松と武生に止まる手はずになっております、この便は毎週末運行されていたようなので、そちらと千鳥停車にして利便の向上を図ってるものと思います。

じゃあ平日はどうするんだ!という方もご心配なく。小松からは先行する快速(小松から普通)が加賀温泉で接続。武生も普通列車が敦賀で接続しております。まぁ乗り換えの手間とか所要時間を考えるとあれですが、そこはお気になさらず…

じゃあなんでこの2駅を通過してるのかって話ですが、JR京都線の容量と七尾線の容量という2つの板挟みにあった結果、余裕のあった北陸線内で飛ばし運転をする目的で、小松や武生は通過になったものと考えます。

JR京都線は一見複々線で余裕がありそうですが、15分間隔の新快速+貨物+特急となると、まぁ外側線の容量も雷鳥一族に割けるスペースは少ないわけです。

七尾線は単線。増発なんざ夢のまた夢です。1分でも時刻がズレれば他列車も巻き込んで総組み直しです。

故、このような停車パターンになったと私は予想します。

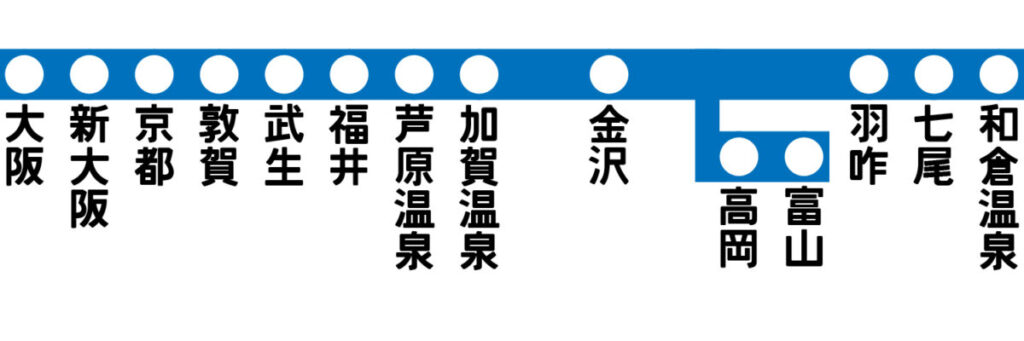

W3タイプ

名称

W3タイプ

停車駅

大阪・新大阪・京都・敦賀・武生・福井・芦原温泉・加賀温泉・金沢・羽咋・七尾・和倉温泉 / 高岡・富山

該当号数

- 下り:T13号

- 上り:該当なし

概要

W3タイプに武生を追加したタイプ。

サンダーバードでは割と停車駅が多い列車ですね。まぁこれでも金沢までの表定平均速度は102.9km/hとかなり高め。さすがはスピード狂JR西日本。

この列車が武生に停車している理由ですが、1本前のしらさぎ号が武生を通過するのに鯖江停車という、なんでそうなるんな停車駅だったため、その代替として武生に止まっていたものと思います。

最も、そこに追い打ちをかける謎が1本前の便が武生にも止まる白鳥号であるということ。

需要があるなら需要があるでいいんですが、しらさぎ号のヘンテコな停車パターンの列車作るなよって突っ込みたいんですが…なんで?

W4タイプ

名称

W4タイプ

停車駅

大阪・新大阪・京都・武生・福井・加賀温泉・小松・金沢・津幡・羽咋・七尾・和倉温泉

該当号数

- 下り:該当なし

- 上り:S18号

概要

上り1本だけ運行される、スーパー雷鳥使用の和倉温泉発便。

津幡に止まるのに敦賀は通過するという迷列車ですね。

これもこれで面白いんですが、もっと面白いのが送り込みの列車。

和倉バードの最末期には、特急「能登かがり火」としてサンダーバード編成を活用して、金沢車両センターから和倉温泉への送り込みや返却運転が行われるところですが、当時は近しい列車として急行「能登路」が存在していました。

じゃあそれを使って金沢から和倉温泉に…とはならないんだなこれが。

JR西日本金沢支社が取った奇策、それは「725M」。どういうことかというとこれ、普通列車として七尾まで向かっていたんですよ。

金沢の発時刻は5:56。七尾には7:32に着きました。これだけ朝早いと急行として走らせても儲からないと考えたんでしょうか。その辺はよくわかりませんが、まぁなんとも奇妙な運用です。

さて、スーパー雷鳥用の485系R編成はR00編成(7両)+R10編成(3両)の分割編成、と10両固定のR20編成が存在したのですが、七尾線内の有効長の関係で7両編成のR00編成のみが乗り入れできます。

ですが、さすがに7両全部が収まるホームの余裕は七尾線の特急通過駅にはなかったからか、グリーン車2両は締め切られて、前寄り5両の普通車のみを開放して運行させていたようです。

確かに七尾線の普通列車には最大6両で運行される列車もありますからそれなら有効長は足りますね。

最も、グリーン車開放なんかしてたら確実にグリーン車ぎゅうぎゅうの普通車がらんどう状態になっていたでしょうからね。

ちなみにこの運用は、2002年にスーパー雷鳥がサンダーバードに置き換わって以降も続いていました。

新潟発着のパターン・特急白鳥

新潟雷鳥も、白鳥も、この美しい日本海を眺めて走っていたのだと思うと、キュンとする景色ですね

その後釜的立ち位置の特急しらゆきは、今日も日本海縦貫線の一角を駆け抜けます。

というわけで、続いては全列車において停車駅が異なるという変態停車駅ガチ勢が鼻血を出して喜びそうな新潟発着および特急白鳥号の該当するNタイプのご紹介です。

N1タイプ

名称

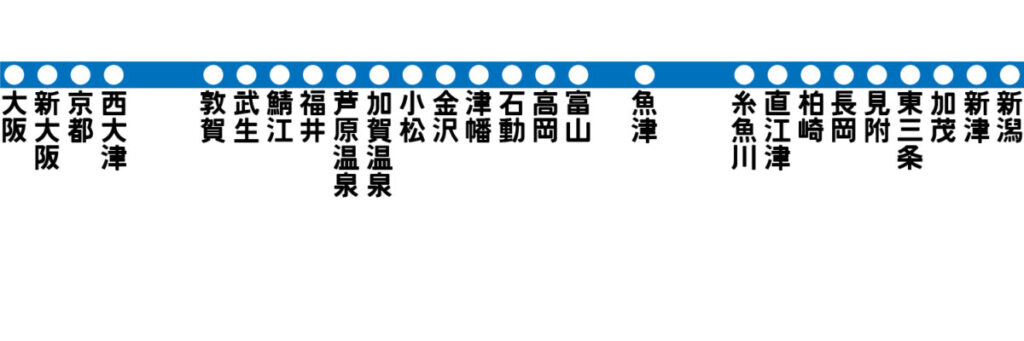

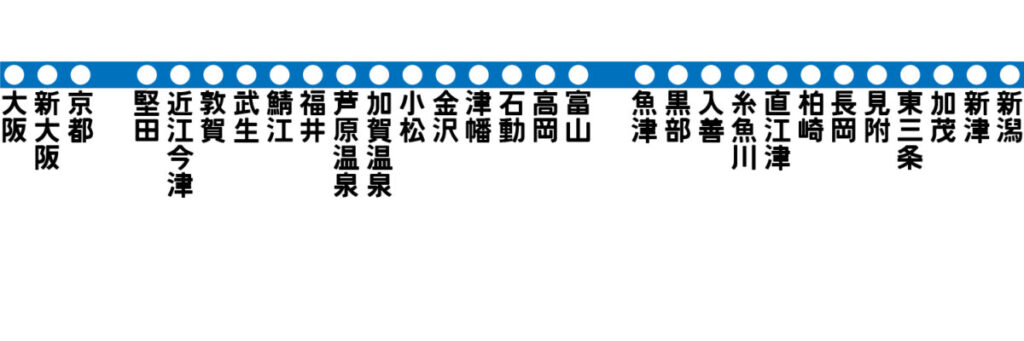

N1タイプ

停車駅

大阪・新大阪・京都・西大津・敦賀・武生・鯖江・福井・芦原温泉・加賀温泉・小松・金沢・津幡・石動・高岡・富山・魚津・糸魚川・直江津・柏崎・長岡・見附・東三条・加茂・新津・新潟

該当号数

- 下り:5号

- 上り:該当なし

概要

富山までは割と停車型の停車駅に止まりつつ、富山を出ると溜った鬱憤を晴らすが如く、途中魚津と糸魚川にだけ止まってから直江津でJR東日本を引き渡すという停車パターンになっていました。

津幡や石動にも止まっていたくせに、黒部は通過するというまぁまぁ面白い停車パターンになっていました。

魚津って黒部よりも知名度が低い(最も、黒部の知名度は別自治体にあるダムが原因な気もする)けど、そんなにデカい街なのか…?と思い1997年の利用者数情報を見てみると、こんな感じでした。

| 駅名 | 利用者数(1997年) |

| 黒部駅 | 1644人 |

| 魚津駅 | 2929人 |

だいたい1300人ほど違うみたいですね。北陸エリアで1300人差は確かに大きく違うという印象も受けます。こりゃまぁ魚津は止まりますわな。

N2タイプ

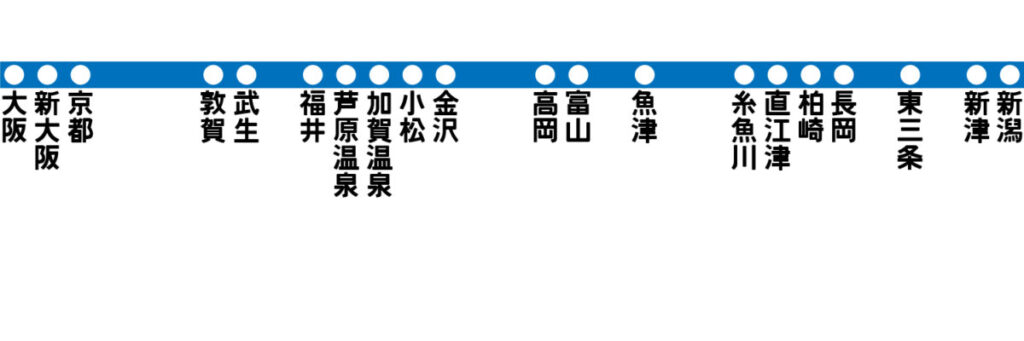

名称

N2タイプ

停車駅

大阪・新大阪・京都・西大津・敦賀・武生・福井・芦原温泉・加賀温泉・小松・金沢・石動・高岡・富山・滑川・魚津・黒部・糸魚川・直江津・柏崎・長岡・見附・東三条・加茂・新津・新潟

該当号数

- 下り:該当なし

- 上り:20号

概要

新潟雷鳥は、富山以西は停車型の駅に止まっていくのですが、そんな中で唯一鯖江を通過するのがこのN2タイプ。

動画内でもお話したことをもう少し深く掘り下げると、実はこの列車の前を走る3本の特急、全部の列車がことごとく鯖江を通過しています。

もうね、何がなんだかっていう感じですよ。余計に頭を抱えました。んで、脳内CPUを使用率100%にして出した結論、「鯖江の需要がこの時間にない」

はい、終わり、解散。

N3タイプ

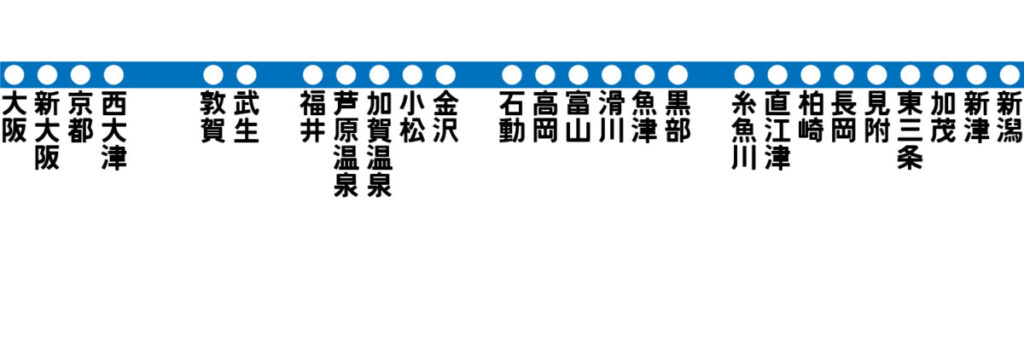

名称

N3タイプ

停車駅

大阪・新大阪・京都・西大津・敦賀・武生・鯖江・福井・芦原温泉・加賀温泉・小松・金沢・石動・高岡・富山・滑川・魚津・黒部・入善・糸魚川・直江津・柏崎・長岡・見附・東三条・加茂・新津・新潟

該当号数

- 下り:29号

- 上り:該当なし

概要

N1タイプとは対照的に、富山以西でもこまめに止まるタイプ。

何よりの特徴としては、新潟雷鳥が日に1往復しか止まらなかった滑川と入善の両方に止まっていたこと。

29号の大阪発時刻は16:12、大阪観光から金沢方面に帰るにはちょうどいいくらいの時刻ですが、ビジネス需要となると微妙なラインですかね?

でも途中停車駅として電光掲示板に流すって、かなり大きな宣伝効果があるみたいです。そうした目的もありそうですが、なぜこんな時刻の便で流しているのかは不明です。N1タイプの雷鳥5号のほうが、時刻的に利用者数も多いはずなんですがね…?

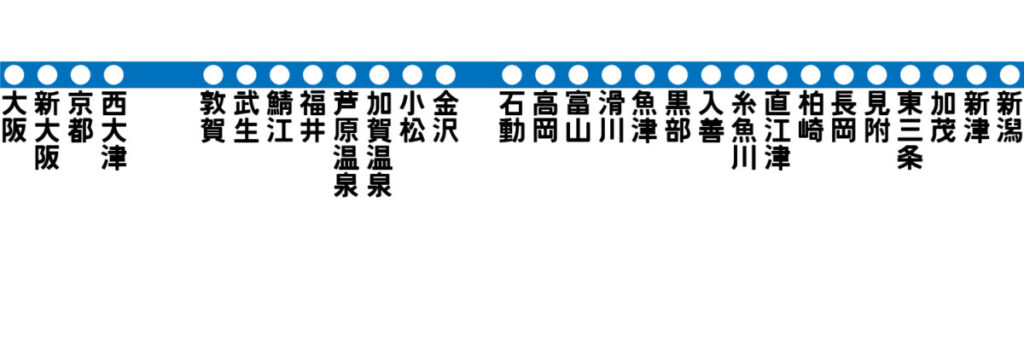

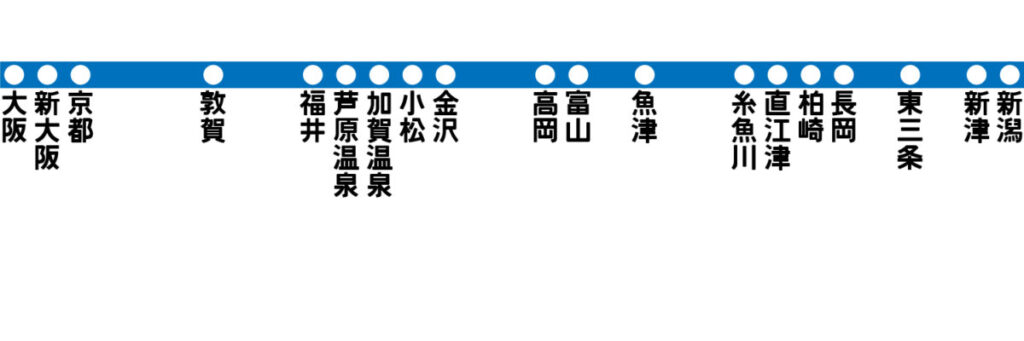

N4タイプ

名称

N4タイプ

停車駅

大阪・新大阪・京都・堅田・近江今津・敦賀・武生・鯖江・福井・芦原温泉・加賀温泉・小松・金沢・津幡・石動・高岡・富山・魚津・黒部・入善・糸魚川・直江津・柏崎・長岡・見附・東三条・加茂・新津・新潟

該当号数

- 下り:該当なし

- 上り:42号

概要

Nタイプの便で唯一、堅田と近江今津にも停車するタイプです。

大阪の着時刻が21:47と、割と遅めに設定されていることや、西大津が当時はそこまで通勤需要を拾える駅ではなかったこと、そしてこの列車以降に湖西線のデッドセクションを通過する上り列車が、京都までノンストップの特急のみということも一因としてありそうです。

近江今津と堅田の両駅では、普通列車と接続します。こいつらは直流専用車(おそらく113系)が充当されていたので、近江塩津〜永原間のデッドセクションを超えることが出来ません。このエリアの方にとっての特急とは、「追加料金のかかる快速列車」という認識だったのかもしれませんね。

N5タイプ

名称

N5タイプ

停車駅

大阪・新大阪・京都・敦賀・武生・福井・芦原温泉・加賀温泉・小松・金沢・高岡・富山・魚津・糸魚川・直江津・柏崎・長岡・東三条・新津・新潟

該当号数

- 下り:該当なし

- 上り:白鳥号(上り)

概要

上沼垂区以外で唯一魚津以北に定期運用を持つのが、この白鳥号。

1997年改正より向日町区持ちの運用に改められ、以来廃止まで続いた国鉄色485系による白鳥号の運用が行われていたのでした。

よく「雷鳥と同格の停車型」という認識がされる白鳥号ですが(というかこれ調べるまで私がそう思ってた)、停車駅を見てみると雷鳥よりもスーパー雷鳥寄りな準速達型のような印象も受けます。

特に、JR東日本管内の見附と加茂も通過していると考えると、まぁ雷鳥よりも上位の立ち位置に存在していたと考えるのが正解かなと。

でまぁこの白鳥号もまーた雷鳥一族の宿命「停車パターン沼」に引き摺り込む一員であり一因になっています。

N6タイプ

名称

N6タイプ

停車駅

大阪・新大阪・京都・敦賀・福井・芦原温泉・加賀温泉・小松・金沢・高岡・富山・魚津・糸魚川・直江津・柏崎・長岡・東三条・新津・新潟

該当号数

- 下り:白鳥号(下り)

- 上り:該当なし

概要

先ほどのK5タイプから武生を抜いたものがこれ。

なんで日に1往復しか存在しない白鳥号でも上下で停車パターンが違うんですか?

雷鳥一族の最長年齢として君臨する伝統と伝説の格式を持つ白鳥号ですが、よりによって後輩たちの停車パターン沼の増加に寄与してます。寄与しちゃってます。

出で立ちは違うので雷鳥一族に混ぜるべきか迷ったのですが、「上下で停車パターンが違う」となれば、採用一択です。白鳥号、あなたは雷鳥一族の長だ。異論は認める。

魚津発着パターン

魚津駅は旅行中に1度だけ利用させていただきました。苦い思い出の地です。次行った時はいい思い出を作れますように…

雷鳥一族には、日に1往復だけ魚津まで乗り入れる運用が存在していました。で、この1往復が特に「迷」を極めたパターンなんですよ。

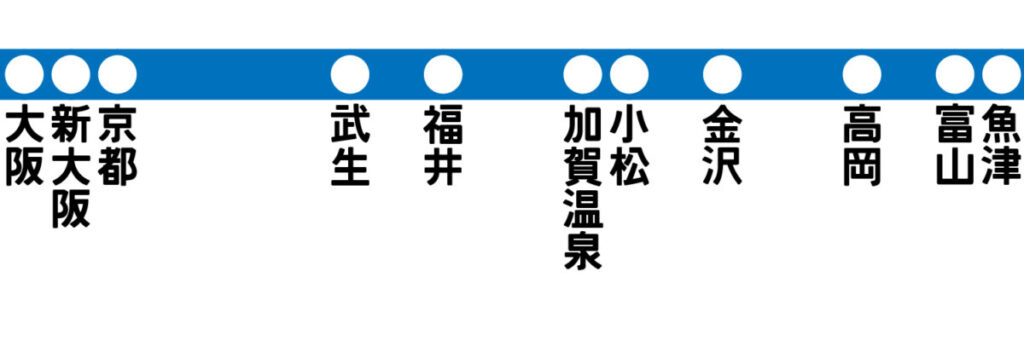

U1タイプ

名称

U1タイプ

停車駅

大阪・新大阪・京都・武生・福井・加賀温泉・小松・金沢・高岡・富山・魚津

該当号数

- 下り:S35号

- 上り:該当なし

概要

はい出ました、敦賀通過の武生停車という摩訶不思議なスーパー雷鳥号。

先ほどもご紹介した魚津駅ですが、終着駅になる列車が日に1本運行されていました。日に3000人程度と聞くと、小田急の足柄駅よりも乗降客数が少ないことになりますが、それでも北陸エリアでは十二分に乗降者数の多い駅でした。

故に、魚津行きのスーパー雷鳥も運行させることで、魚津という地名を関西三駅で大々的に宣伝させることもできると思います。

大阪発は17:42。ちょうど関西では帰宅ラッシュのはじまる時間に運行されてました。まぁ当時の「サビ残万歳」な世の中で定時で上がれた人がどれくらいいたのか不明ですが…

U2タイプ

名称

U2タイプ

停車駅

大阪・新大阪・京都・近江今津・敦賀・武生・鯖江・福井・芦原温泉・大聖寺・小松・金沢・石動・高岡・小杉・富山・魚津

該当号数

- 下り:該当なし

- 上り:6号

概要

北陸新幹線金沢延伸まで残った魚津雷鳥系統ですが、下りとは異なり上りは停車駅が多め。

雷鳥一族が日に1往復だけ停車する「小杉」と「大聖寺」、さらにNタイプを除くと日に1往復しか止まらない「石動」の3つの一往復のみ停車駅に止まるという、まぁ破天荒ばっちカモンな停車パターンです。おまけに近江今津にも止まってやがるし…

何より恐ろしいのが、こいつ金沢区の485系10連で運行されてたんです。つまりスーパー雷鳥編成です。まぁ魚津まで行った雷鳥だから…と当時は思ってたんですが、どうもこいつ富山まで回送してたらしいんですよ。

富山で向日町区のもっとまともな編成に差し替え出来なかったのかと思いますが、当時の運用の都合でこうなったんでしょう。しゃーないしゃーない。

ただスーパー雷鳥編成ということは、グリーン車が2両くっついていて、ラウンジも繋げてました。

大阪〜富山間で最も停車駅が多いパターンとは思えないレベルの豪華さ。運用の都合とはいえ、さすがにこの状況には「HA?」と返したくなります。

まとめ

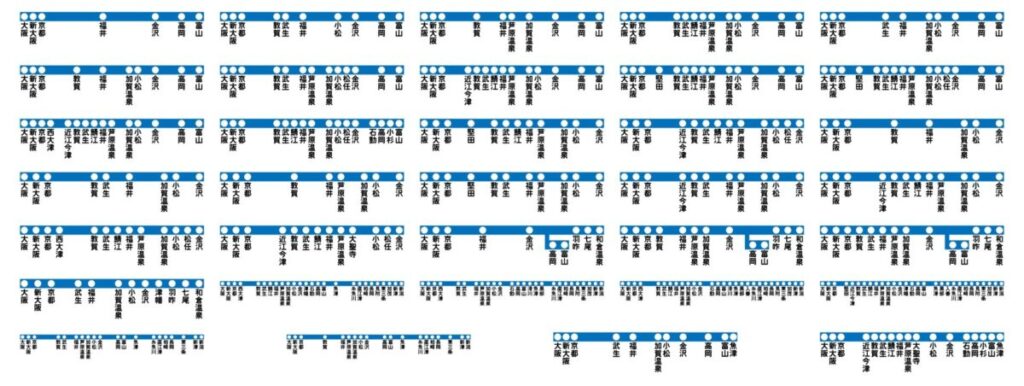

やり切りました。定期列車で34パターンが存在していました。多分このパターン数で右に出るものはいないと自負することができると思います。

これ1個1個停車駅調べて、そうなっている理由を調査して、そしてさらに解説をして…ってやったと思うと相当な労力使いましたね。その労力をほかに回せんのかと言われましたら、ぐうの音も出ないのも事実ではあります。認めましょう、そして開き直りましょう。

まぁ大変でしたが楽しかったです。文化祭前日みたいな感じで、1つのパターンの謎が解けるごとにアドレナリンがドバドバ出てきました。停車駅研究って、ただパターンを紹介するだけじゃつまらないんですよ。

なんでこの駅に止まってるの?なんでここは通過してるの?ということを調べて、謎を解いてそれを共有して…っていうのが研究なんだと思うんですよ。えぇ。

とはいえ、わからなかったことも数多にあるので、そうした部分は皆様からの情報を基に加筆しようと思います。

おわりに

アイディアが降ってきたとき、個人的に感じたのは「試されている」ということ。

今年の5月で迷列車作者となって1年を迎える私ですが、この1年間でどれだけ停車駅沼の調査に浸かれるか、そしてどれだけわかりやすく調査報告を出せるのかを試されているのだとさえ感じました。

まぁ自分で勝手に感じただけなんですけどねw

動画でも、以前は真っ白な背景にただただ停車パターンと該当本数を映し出すだけだったのですが、それではつまらないと感じたため、往年の北陸特急のシルエットを解説に組み込んでみましたがいかがでしたでしょうか…?金沢発着パターンが見にくかったのは否定しません。雷鳥号を表現した結果があれです。

1997年の雷鳥一族を調査すると、迷列車が出るわ出るわで脳がパニックを起こしていました。

その1個1個を「ダイヤ」ではなく「停車駅」だけで紹介してしまったのがなんとも惜しい気もしますね…

さて今回、停車駅奇想録としてはおそらく紹介したパターン数は一番多いと自負してます。

とりあえず、34パターンの全紹介。全部やり切ることが出来ました。

ま、嘘なんですけどね(絶望)

…そう、停車駅奇想録を奇想録たらしめる最大の要因である臨時列車。

こいつら、ただでさえ34あるパターンに加えて、「立山まで行ったやつ」、「宇奈月温泉まで行ったやつ」、「姫路まで乗り入れたやつ」と、疲労困憊な我々にトドメを刺しにきてます。

「臨時なんだからそんなに大したことないんじゃないの〜?」と思うなかれ。1997年当時、夏季冬季合わせて28の臨時列車(広義)のが設定されていたのですが、これらの列車、1本を除いたすべての列車が定期列車とは異なる停車パターンになっています。

伝統と伝説の北陸特急を舐めてかかってはいけません。絶句という体験を、皆様に差し上げましょう。

そんな続編は、上のリンクよりどうぞ~。

-

別名:停車駅馬鹿

コメントは遠慮なくどうぞ。返信するかは気まぐれです。

- 2026年1月24日まとめ・考察【速報】藤沢駅 新駅舎開業! 橋上改札で藤沢地域の移動はどう変わる?

- 2026年1月17日小田急江ノ島線小田急線藤沢駅旧改札が使いにくい!

- 2025年12月12日JR西日本227系 ついに山陰進出へ!【2026年ダイヤ改正のお知らせ】

- 2025年12月3日記事E233系 トタT71編成を撮りに行く

コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。