どうも、閑古模型です。

無事、長野の山奥から帰ってきました。(帰宅後に高熱を出しましたが……)

そして、その後なんやかんやあって1ヶ月ほどかかってしまいました。

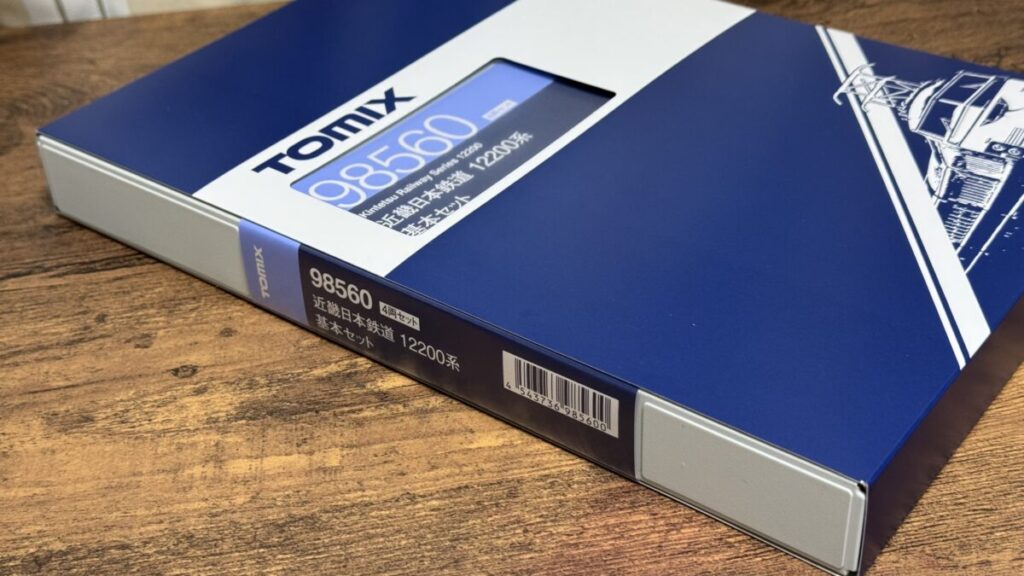

で、熱と頭痛にうなされている間にこんな箱が届きました。

いやー…ついに来てしまいましたよ……この時が

とりあえず箱から出してみますか。

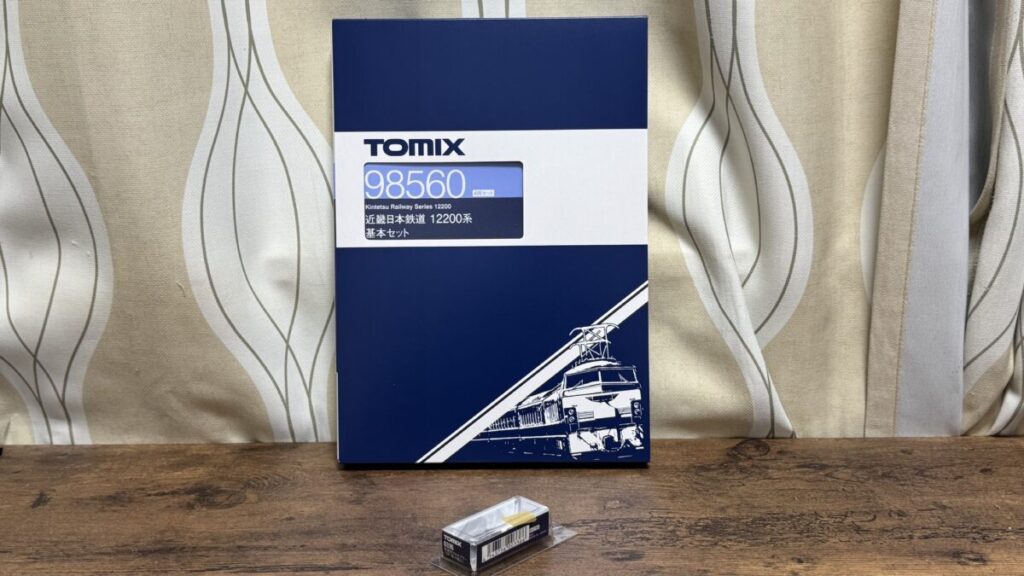

………というわけで、今回はTOMIXから発売された近鉄12200系をみていきます。

実車について

…と、その前に軽く実車について紹介させていただきます。

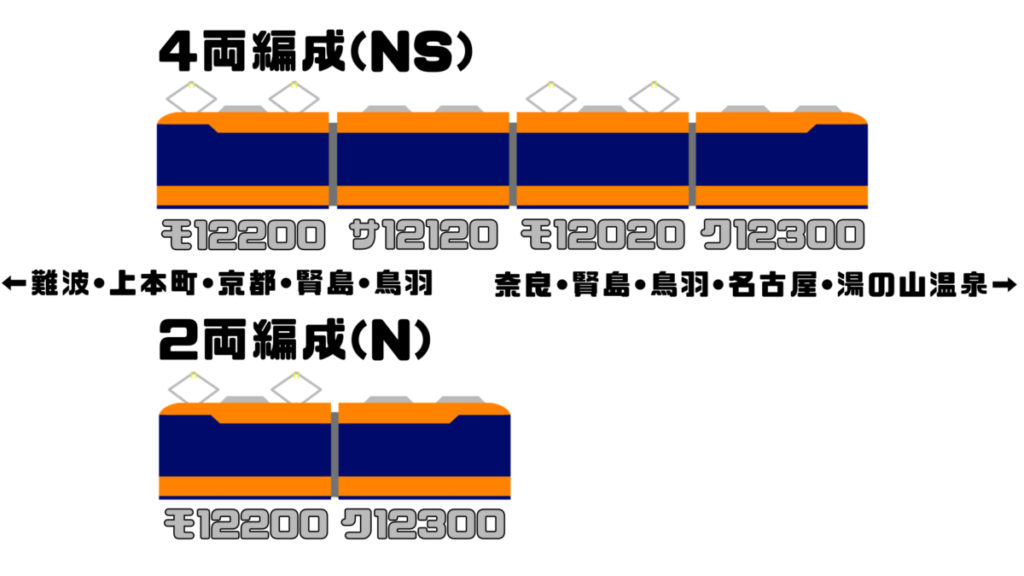

近鉄12200系は、1970年の万博客を伊勢に引っ張る計画と、名伊直通特急の増発用として1969年にデビュー。列車を管理する「電算記号」は、2両編成が“N”、4両編成が“NS”(中間車はS)とされ、これに続く数字が編成番号となります。ここ、この先を読む上で記憶においていて欲しいところです。車番は、例えばN21のモ12200は“12221”、NS45のサ12120は“12145”、と言うように、下二桁が編成を表すようになっています。

さて、製造開始直後の車両(N01〜N20)には、愛称の由来となった“スナックコーナー”が難波方先頭車(モ12200)に設置されていました。が、同年に製造されたN21からはそれらがなくなり、代わりに座席が追加されました。これにより、定員が64人から68人へと増加。スナックコーナーの代わりに、車内販売準備室が設置されています。

その後も、更新工事やリニューアルなどを経て長年活躍していましたが、2020年春に定期運用からは撤退、全車廃車となりました。

ちなみに、途中でパンタが大型(PT42)から下枠交差型(PT48)に交換された編成や、編成組み替えで大型と下枠交差型が混在している編成が誕生しています。

で、そんな12200系なんですが、15200系「あおぞら」や、19200系「あをによし」などに改造され、現役で走っています。特に、19200系は、元12200系の車両で唯一4両編成(元NS56)なんですよね。

余談ですが、19200系(SA01)の種車になった編成(NS56)はお召し列車として使用されたことがあるんですよね。

開封の儀

ってなわけで、実車について軽く説明したところで、恒例の開封の儀をやっていきます。

今回は中間用のTNカプラー(JC6336)も一緒に購入したので、後ほど取り付けていきます。

まずは箱から

いや……もうこの時点ですごいですね

TOMIXのケースに“近畿日本鉄道 12200系”の文字が入ってますよ………

と、こんなところで止まっていては意味がないので早速開けていきましょう。

では、ケース側面のロックを外し……

いつもの如く取説が現れました。

TOMIXの取説に12200系が……スナックが載っています!!(←超興奮)

では、早速車両とご対面といきましょう………

wktk……

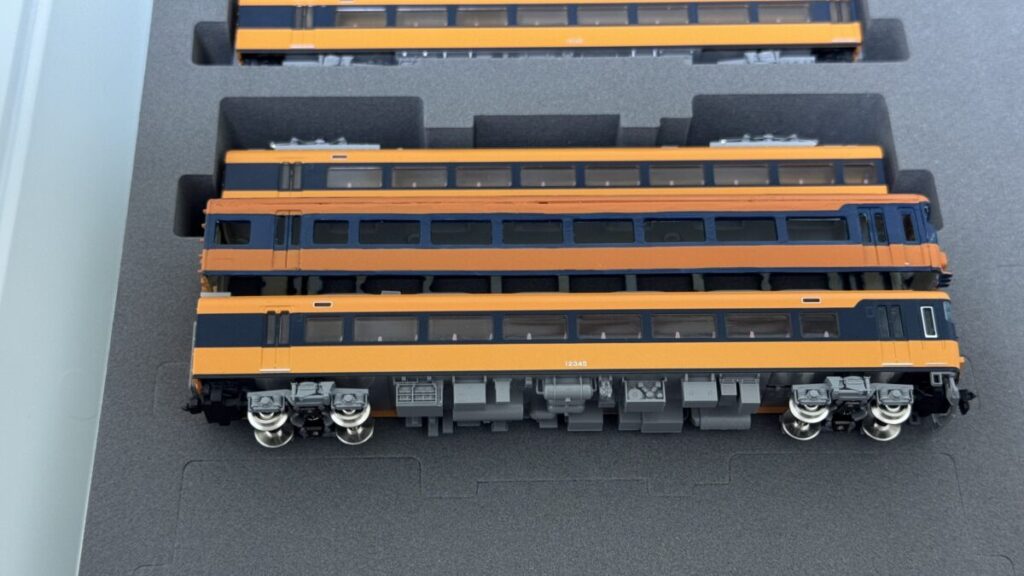

現れました。TOMIX製12200系が…目の前に……今、目の前にいます……。

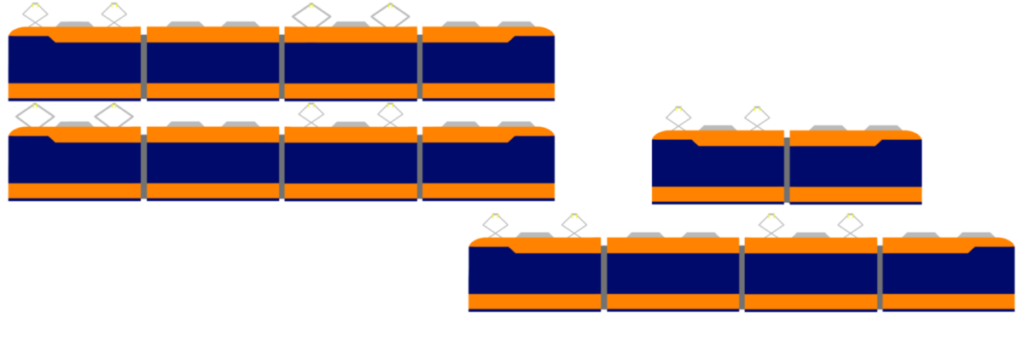

早速並べてみましょう。

車両を見ていく

“あ゛あ゛っ゛!!か゛っ゛こ゛い゛い゛!?!?”

もう少し前頭部に寄ってみましょう。

(椅子から転げ落ちる)

いや……これほんまに1/150なんですかね……造形えぐすぎません?

と、いうわけで、いつまで転げ落ちていても進まないので細かいところを見ていきましょう。

先にインレタや細かいパーツを取り付けておきます。あとTN化も。

顔(前頭部)

ってなわけで、早速光らせてみました。

これ、かっこよすぎるの一言ですよほんと。

いやー幼少期の記憶が甦りますなぁ…

スカートもモ12200とク12300とでしっかり作り分けられていますね。TNが入ってるのにもかかわらず、スカートの支柱も2本ある……いいですね…。

スカート横に乗務員ステップも造形されています。

そんじゃ、各車両を見ていきます。

モ12200

いいですねぇ……このサイドビュー。墨入れをしなくてもいい感じになっていますね。特に車体長はより実感的になっているかと思われます。(GM完成品を所有していないので並べられませんが…)

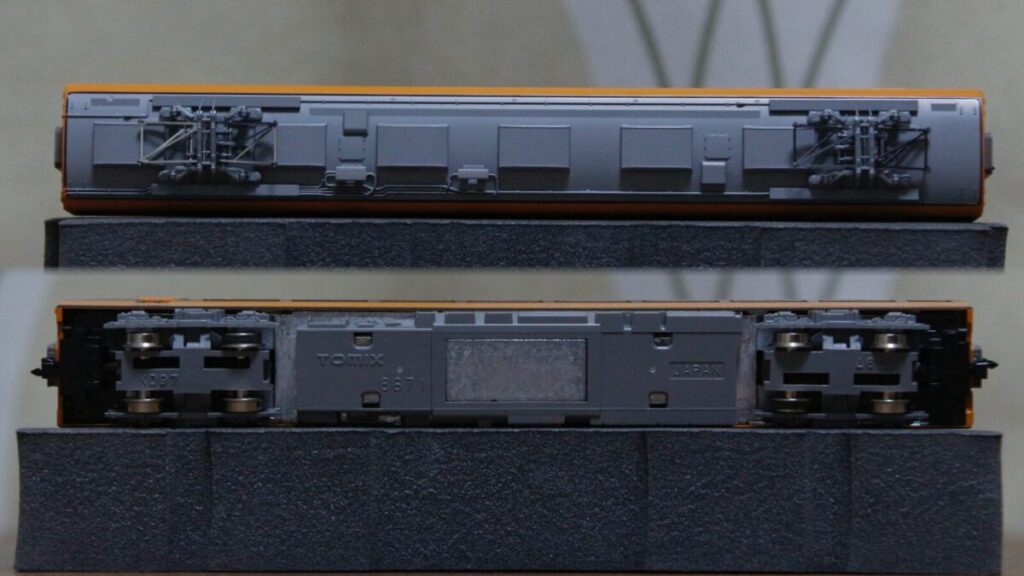

ただ、かつてGMより発売されていた【NEW 電車シリーズ】のスナックカーはなぜか所有しているので少し比べてみましょう。

おっと、こっちはTOMIXと同じ長さです。これは意外でした。やはり、GM完成品の車体長は動力ユニットによるものなのですかね……。たしか19200系は車体長が直ったとかなんとか。

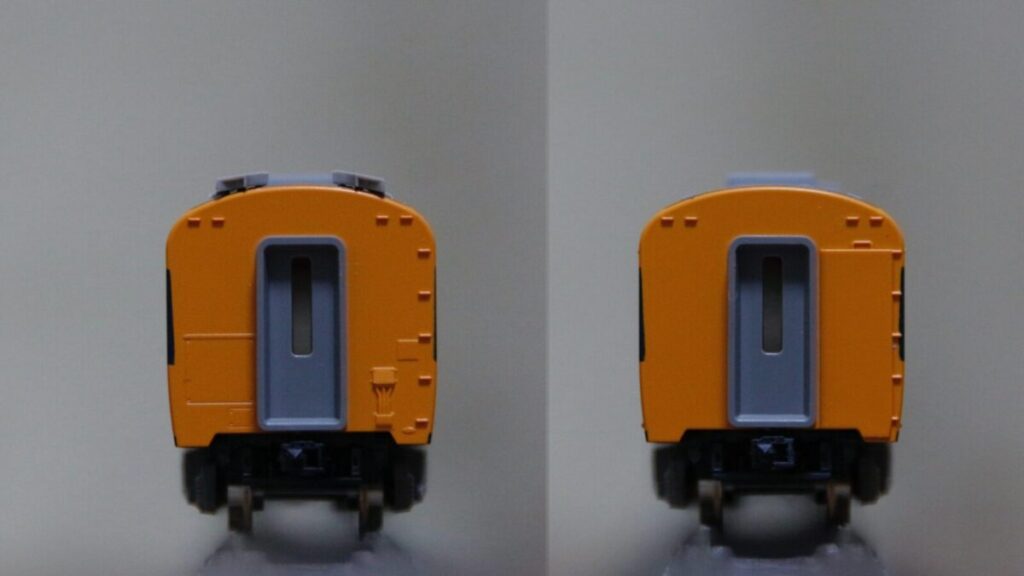

そんじゃ、お次は前面と妻面です。

標識灯の部分が実感的な造形になっています。妻面の配管もしっかり作り込まれていますね。貫通扉は更新後の、窓が細く縦長の仕様になってます。BトレやGM製だと、この部分は更新前の貫通扉になっています。

12200のスカートですが、ここには旧型車に搭載されていた柴田式連結器とのアダプタを入れていた箱があります。これ、柴田式が淘汰された後にも残っているんですね。

理由としては、“この箱がスカートの支柱を兼ねているから”だったりします。

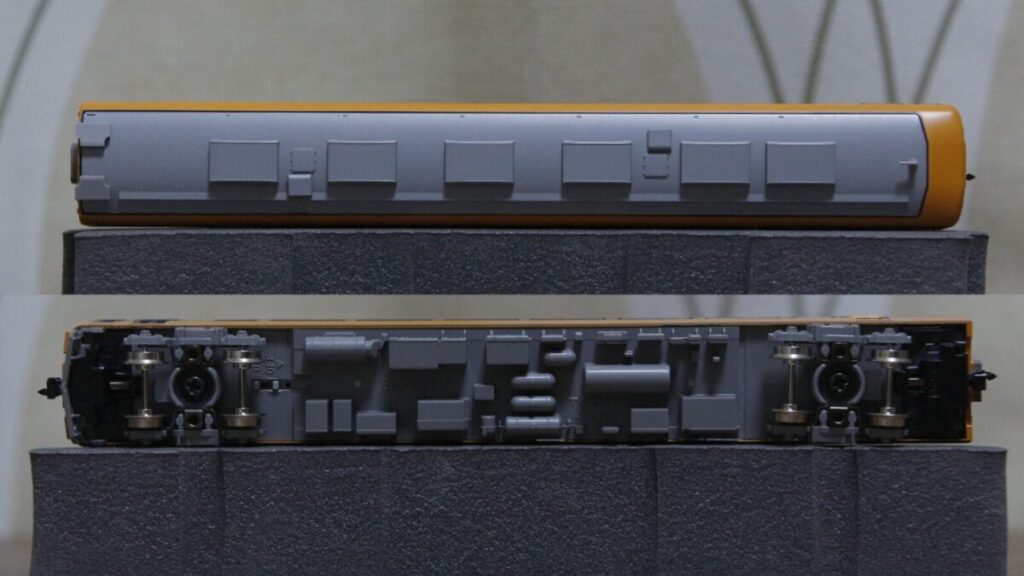

最後に床下/屋根上です。

ここらへんは流石TOMIXと言いますか、床下の再現度がえらく高いです。ここはTOMIXの強みですね。ちなみに、これはTNカプラー〈0336〉を取り付けてあります。

サ12120

屋根上がモに比べてサラッとしています。トイレ部分のベンチレーターは、実車通り大型(取り付けてあるもの)と小型のものが付属しています。今回はNS45としてあるので、ベンチレーターも大型のものを選択しています。

妻面の配線やステップもしっかり造形されています。ベンチレーターの見え方も実感的ですね。奥行きを感じます。

サの床下ですが、内側のタンクが造形されているのもいいですね。たしか、エンドウ製近鉄車の床下なんかもタンクが造形されていたような気がします。

モ12020

さて、お次はモータ車となっているモ12020。

モータ車ということで、室内パーツが若干窓上に出ていたり、床下の抜けている感があまりないです。

あと、TOMIX製12200系のパンタグラフなんですが、これあんまり上がらないんですよね。某G社製パンタは内部線かよってくらい上がりましたからね……。

パンタで言うと、TOMIX製の物は4穴で取り付ける方式なので、全方向から見てもより実感的になるんですよね。ここはかなりいいです。

妻面は他に紹介したものと特に変わりはないですね。

少しパンタが右に偏っていることくらい…ですかね…?

さて、この車両はモータ車なので床下機器はカーバーと一体造形になっています。

Nゲージのモータ車って、この独特な重厚感がいいんですよねぇ……あと、TOMIXの動力車は昔からシンプルな造りなので好きなんですよね。(シャフトとか変なものじゃなくてギアで伝達するっていう構造が自分には合ってたり……。)

ク12300

ク12300ですが、こちらのベンチレーターも大型のものを取り付けています。

妻面も先に紹介した通りです。こちらの先頭車は、パンタがないため運転台上にアンテナが取り付けられています。モ12200はやや車体中央に取り付けられています。

ク12300ですが、床下機器はサ12120と共通かと思われます。あと、ざっとバラしてみた感じ、先頭車と中間車の床板って共通パーツな感じがしました。

そういや、この写真はあおぞら幕となっていますが、これは別に純正品っていうわけではありません。表面に印刷されているものを消し、上から他社製幕を貼り付けています。(今回のはBANDAI製)

この技は、TOMIXでは収録されていない幕を使いたい時に便利なので、是非お試しを(幕を1組ほど犠牲にしないとですが……)

なお、実際にすなぞらとして運行したのはNS49編成なので、すこーーーーーーしばかり手を加える必要が出てきます。

付属品

付属品です。

行き先とベンチレーターが付属しています。

今回購入した基本セットには、車両に“賢島(KASHIKOJIMA)”が取り付け済みで、“大阪難波(OSAKA NANBA)”、“名古屋(NAGOYA)”、“鳥羽(TOBA)”、“京都(KYOTO)”が付属しています。基本セットのものだと、名阪、名伊、京伊、阪伊特急ができますね。

お次はベンチレーターです。

ここは編成によって変わってきますね。NS45なら、大型の物を取り付けています。

どの編成にしたいかで変わってくるので、もし特定の編成にしたい方はよく調べたほうがいいですね。12200系はそこらへん沼なので。

場合によっては、GMパーツを取り付ける可能性もあります。

TN化

さて、車両を見てきましたが、ここからはTN化などを簡単に紹介しておきます。

そんじゃ、早速取り掛かります。

※この作業では、刃物を取り扱います。加工中のケガ、破損に関しましては、一切の責任を負いかねます。

というわけで、用意したのは〈0336〉。TN化によく使うやつですね。

ほならT車からやっていきます。

T車(無動力車)

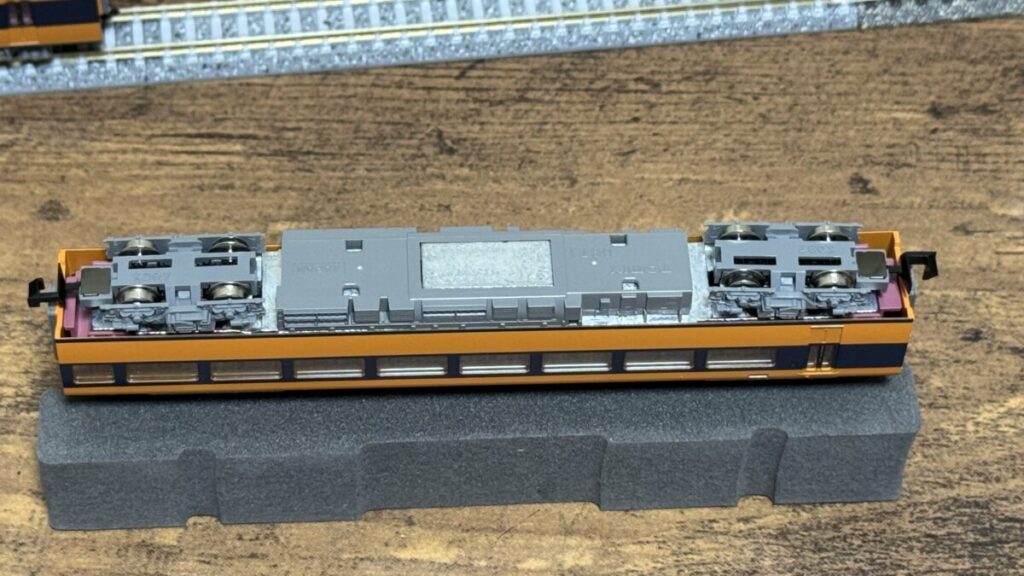

まずは台車を取り外します。台車を止めてるネジを外してやればおけ。

こんな感じにバラします。

んで、このカプラーのここ、下の画像の赤線部分をぶった斬ります。

まぁ、要はカプラーポケットを取り除くわけですね。一番楽なやり方は上のように斜めに刃を入れる方法ですね。

そしたら、車体側のポッチにTNをはめ込みます。

こんな感じに取り付けられれば◯

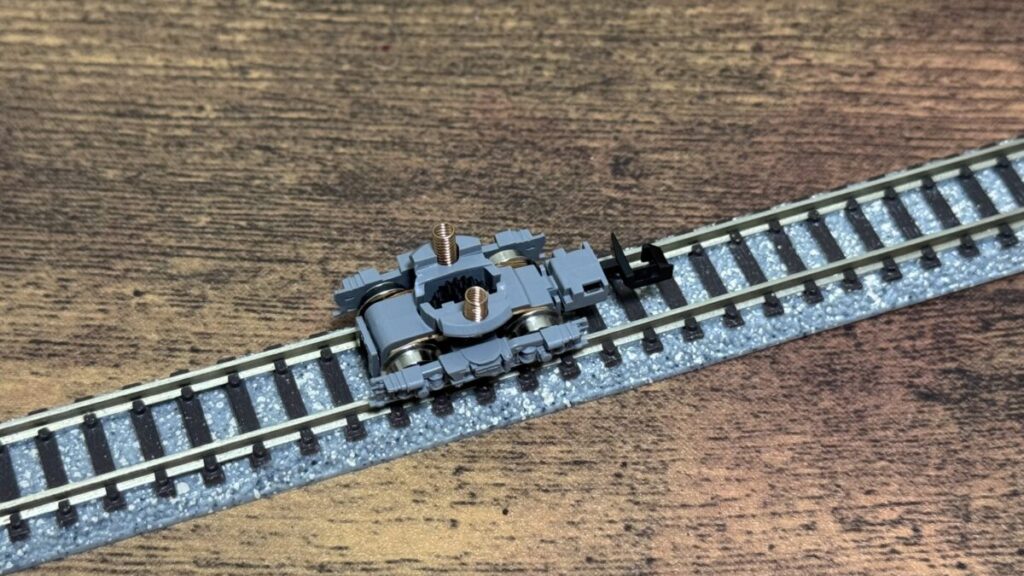

して、台車をはめ込むと……

こんな感じで連結面がスッキリします。

お次はモータ車

モータ車(動力車)

さて、動力車も台車を取り外します。TOMIX製動力車は、シャフトなんてめんどいものがないので取り外しも楽々。

台車に少し力を加えて引き抜けば簡単に抜けます。

して、動力台車がこんな感じ。どうやらこれはバラさないとダメなようです。めんどいですね。

っていうわけで、横着してポケット本体をカットしました。

ただ、これ台車がお釈迦になるリスクが高いので推奨しません。

推奨しません(っていうかやらないように。)

推奨しません(大事なことなので3回言いました。)

そしたら、こちらもT車同様にTNをはめます。

じゃけん取り付け前と後を比較してみましょね。

奥がアーノルドカプラー、手前がTNです。

いいっすね。走ったらわからないなんて言われたら元も子もないですが、まぁ模型なんて自己満の世界なんでね。自分が納得できりゃいいんですヨ。

ただ、この車間だと走行できる半径が限られてしまうので、アーノルドカプラーのままにするか、TOMIXの〈0339〉をお勧めします。

この〈0339〉ってやつは、E26系(カシオペア客車)向けのTNカプラーなんですけどね。これ、カプラーが少し長めなんですよ。〈0339〉の詳細は⤵︎

インレタ貼り

最後にインレタを貼っておきましょう。

といっても、今回は車番だけにしておきます。他のステッカーやインレタが品薄でなかなか手に入らないんですよね……。そっちは手に入り次第施行しておきます。

今回貼るのは、車番インレタです。付属品で対応できかつ、大型ベンチレーターのNS45を選択します。

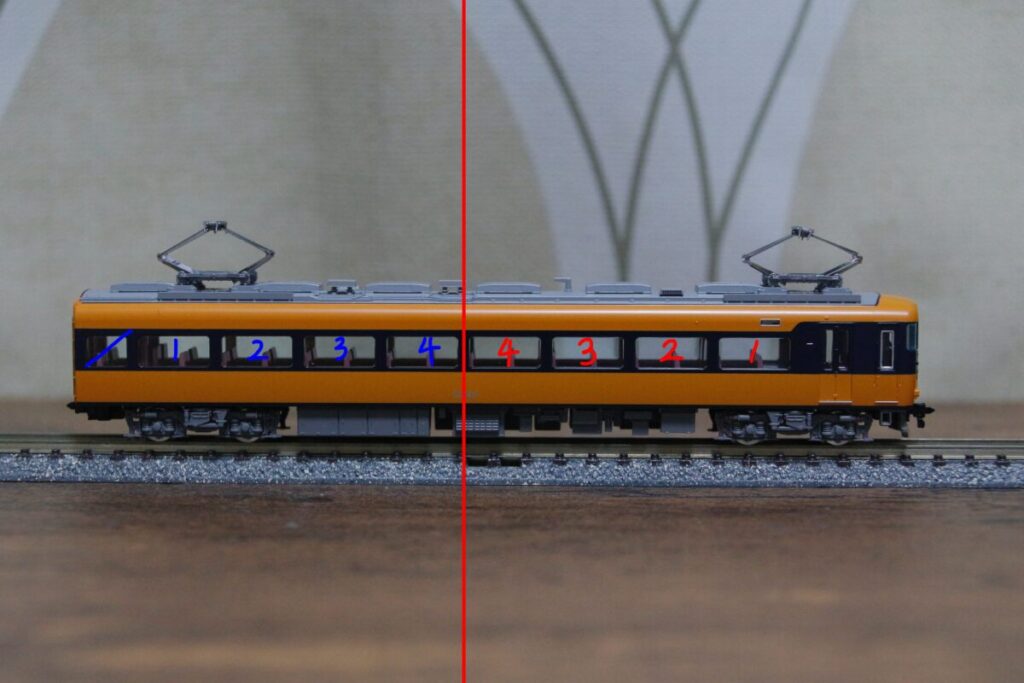

貼る位置ですが、旧型特急車は客室中央寄りに設置されています。

モ12200〜モ12020は、大きな窓を基準にします。わかりやすいやり方は、小窓がない方の端から4枚目(画像の赤い方)を数える方法です。赤い線がインレタの中心に来ると考えてください。

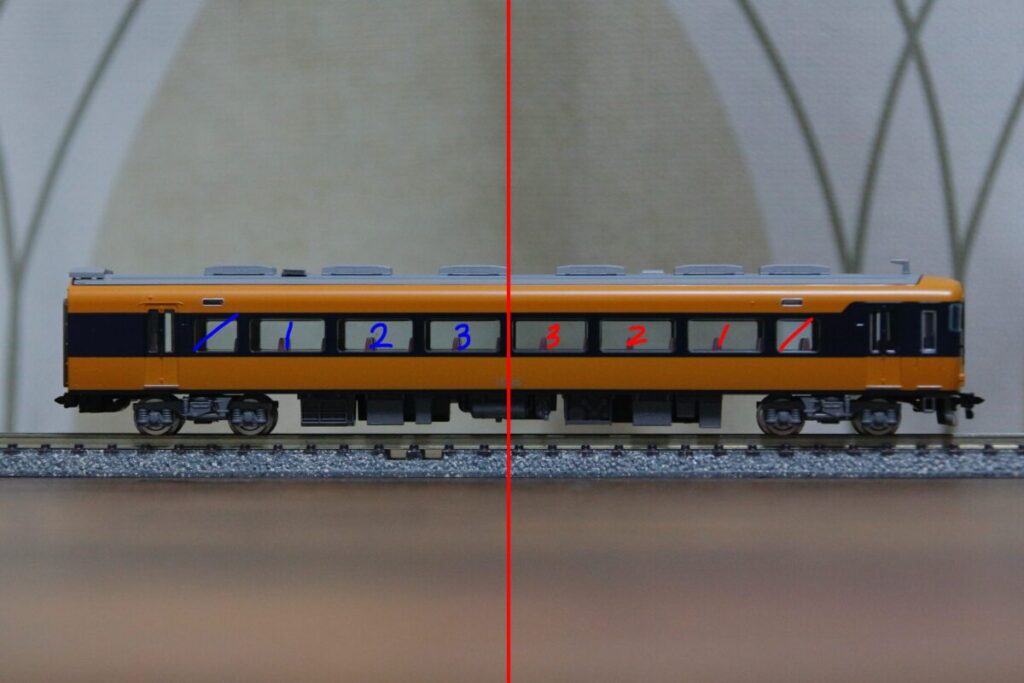

その3両はそれでいいのですが、ク12300は少し変わってきます。

この車両は、小窓を無視して端から3枚を数える方法でやるとわかりやすいです。まぁ、要は客室中央ってことですね。

まぁ、インレタの貼り方なんかは他の方の動画を参考にしてください。そっちの方がわかりやすいんです。⤵︎からどうぞ。

いまさら動作確認

さて、散々加工しましたが……

“動 作 確 認 し て な い や ん け”

ってわけで走るかどうかの確認です。これ重要なんでね。

えっ何この爆音は………

なんでそんなとこまで実車に寄せたんや…… あと何気にフラット音っぽいのも鳴ってるし…………

少し昔のTOMIX製品を引っ張り出してきました。こっちは静かだったはず………

えーっと………

なんなんすかね……

まぁ、とにかく動くっちゃ動きましたし、何も問題はないですね。

灯火類もこの通り

まぁこんなとこですな。

というわけで、今回はTOMIXより発売された近鉄12200系を見ていきました。

いやー、完成度高かったですねぇ……

この先、どのようなバリエーション展開がされていくのか気になるところです。15200系とか15400系、なんならサニーカーも期待してたりします。(勝手に期待してるだけです。)

そういや12200系はBトレも持ってるんですよね。ってなわけで少し並べてみます。

うん、これあれだ。Bトレは違う意味でリアルなんだってはっきりわかんだね。

過去に12200系のBトレに関する記事も書いています。

いつか増結AとBを購入したいですね。そっちには前面貫通扉がついてるようです。

ってな感じで、今回はこの辺で。

TwitterやYouTubeのフォロー、登録よろしくお願いします。

このアイコンが目印です。⤵︎

では、また次回!!

今回見てきた物たち

- 2025年7月14日京阪神【Bトレインショーティー】近鉄12400系を見ていく‼︎【Bトレ探見 #4】

- 2025年6月27日京阪神【近鉄無知と一緒に形式当てクイズ】part.1

- 2025年6月17日京阪神名古屋線民待望の新車1A系と1B系は“青色”…?! 今後導入の 8A系にも変化が……??

- 2025年6月14日京阪神【Bトレインショーティー】近鉄26000系を見ていく!【Bトレ探見 #3】

コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。

開封動画ってやたら長い前置き(アンタが買ったイキサツなんて別に興味無い)や、チンタラ開梱する様子を無編集でながしたり、挙句説明書をご丁寧に読み上げたりの尺稼ぎ。ピントの合っていない、そして肝心な部分が写って居ない動画より、こういったブログの法が必要な部分をじっくり見れてよっぽど良いですネ。

スナックカーは、標識灯の上に行灯が、無くてはダメです by 昔の三重県人

確かに特急マーク付きの改装前の方が、新ビスタカーなんかと連結する場合イメージに合ってるんですがねぇ。

まぁその内出してくれると思うんですがね。 元沿線住民