ご無沙汰してます。ふぺです。

近年多く登場し始めた電気式・ハイブリッド式気動車。この形式らは全国各地に残っている国鉄型及び旧型の気動車を置き換えるために新たに登場した新しい気動車の部類で、HC85系やHB-E220系など、最近いよいよ実用化が進んできました。

そこで今回はこの新型気動車とは何か…そしてこれらの形式によって全国各地のローカル線はどのように変わっていくのか…今回はそれについて前後編に分けて深く探っていきたいと思います。

構想自体は昔から存在した電気式気動車

この電気式気動車自体は最近になって注目されるようになった形式ですが、構想・開発自体は1920年代という非常に昔からあり、当時欧米などの世界各国で実用化がなされていました。

この世界各国の実用化に便乗するように、日本でも電気式気動車の開発が行われるようになりましたが、当時の日本のローカル線の線路状態はお世辞にも良いとは言えず、重量の大きい電気式気動車が走るには不利であったことや性能面での問題などで電気式気動車は課題が多く残ることになり、結果として日本の気動車は液体式が主流になるようになりました。

しかし近年では技術の発展及び発達により日本でも実用化が始まっているほか、電気式のみならずハイブリッド式や水素式・蓄電池式など様々な種類の気動車が登場するようになりました。そこでまずはそれらの動く仕組み・メリットデメリットについて解説していこうと思います。

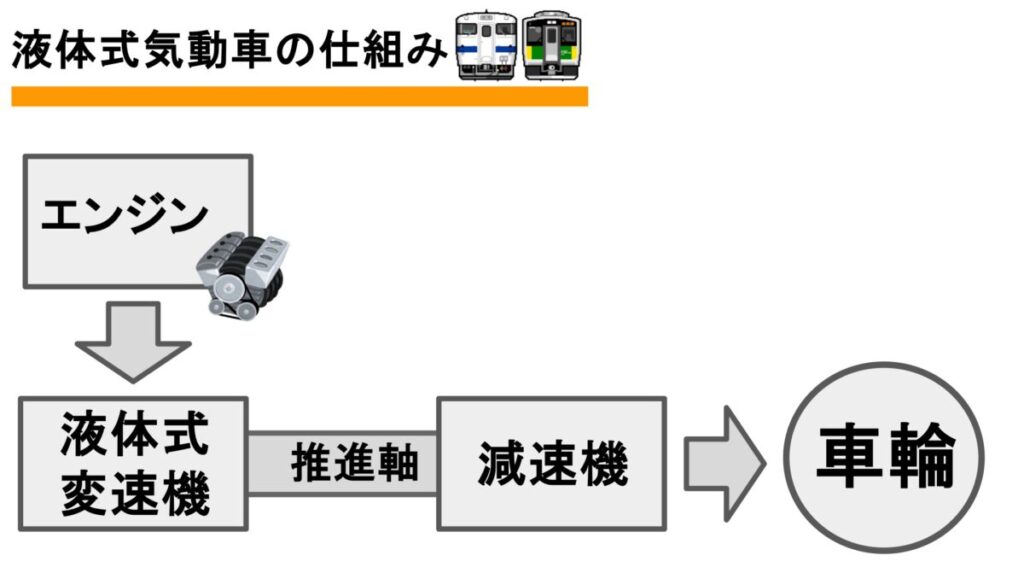

車両解説 -液体式気動車-

液体式気動車はエンジンで液体式変速機を動かし、その後推進軸を経由して減速機によって車輪を動かす…といった方式になっており、キハ40やキハ100など現在日本全国に存在する気動車の大半はこのような形となっています。

この液体式気動車は後述の電気式気動車等の形式に比べて、製造費が比較的安価というメリットがあるものの、液体式気動車を運転する場合に専用の免許(甲種内燃車運転免許)が必要になるほか、推進軸のメンテナンス性の問題や排気ガスが多く環境に悪い…などというデメリットがあります。

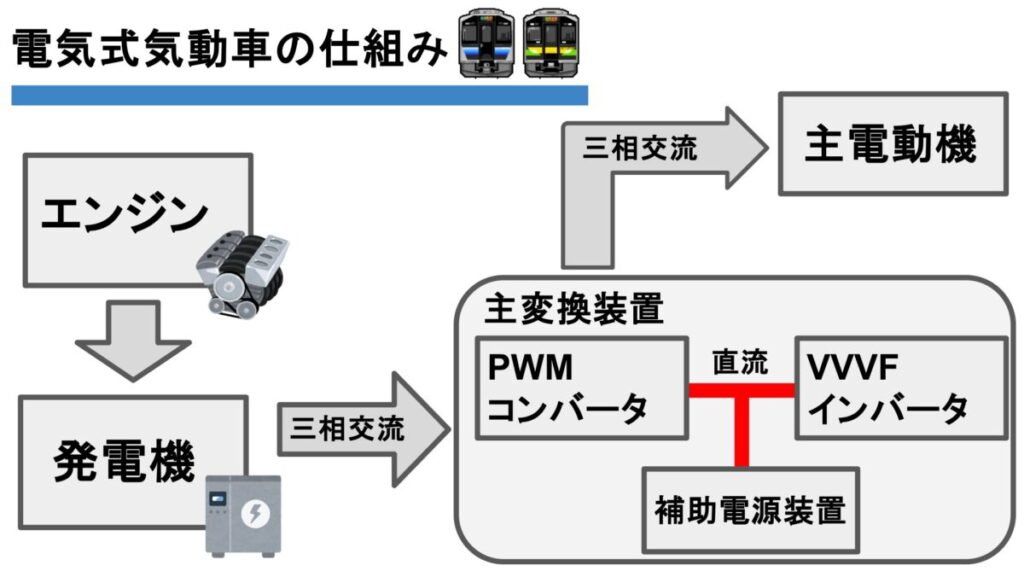

車両解説 -電気式気動車-

電気式気動車はエンジンで発電機を動かし、発生した電気で主変換装置を動かして主電動機(モーター)を動かす…という方式で、近年ではGV-E400系やH100形がこの方式である「ディーゼル・エレクトリック方式」を採用しています。この電気式気動車はエンジンとVVVFインバータの両方を搭載しているため、発進時には既存のディーゼルカー(液体式気動車)と電車の両方の音がするのが特徴となっています。

そしてこの電気式気動車の1番のメリットというのが様々な部分で電車との合理化ができるということ。この電気式気動車は従来の液体式気動車に比べて、機器構成の面で電車の色がより強くなっており、VVVFインバータなど電車と同じ部品を採用することによって検査の共通化が図ることができます。また機構が電車と酷似しているが故に、気動車専用の免許を持たずとも講習を受ければ電車の免許(甲種電気車運転免許)で運転することが可能になっています。このため人員の配置や人件費を抑えることができるなどのメリットが多くあります。

しかしメリットが多いぶんデメリットもそれなりにあり、従来の液体式気動車に比べて搭載している機構が多いため、重量の増加や機器スペースの面で問題が残っています。

この電気式気動車特有の機構の多さが故に、床下に全ての機器を収めることができず、GV-E400形は車両中央等に機器室を設置するなどして対策していますが、その結果として窓の割合が減ってしまい、どこか123系のような荷物車の面影を感じてしまうような見た目となってしまいました。

また重量の大きい電気式気動車は勾配の多い山岳路線には向いていないといったデメリットもあり、まだまだ課題の多い形式ではあります。

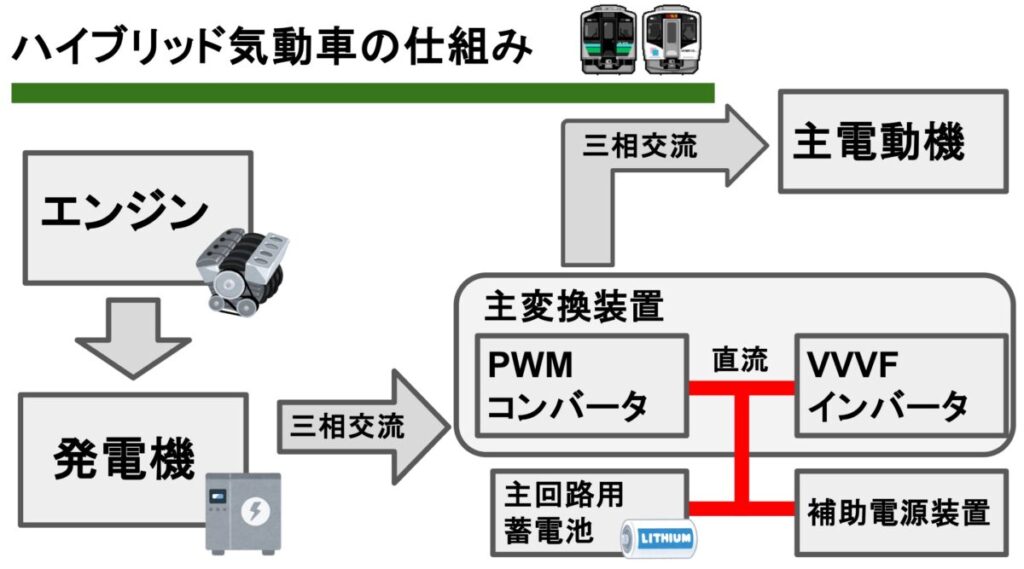

車両解説 -ハイブリッド式気動車-

次にハイブリッド式気動車。ハイブリッド式気動車は前述の電気式気動車の改良版のようなもので、基本的な機構は電気式気動車と同じですが、プラスで主回路用蓄電池を装備することによって、発電機から発生した電気と回生制動によって発見した電気の2つの電気を使用することができるほか、蓄電池に貯めた電気を使用することにより、エンジンの使用率低減&エンジン・発電機の小型化が可能になっています。

このため従来の形式に比べて燃費も良く、小海線に投入されたキハ200形は同線で活躍するキハ110形に比べて最大20%もの燃料使用量の低減が見込まれています。また電気式気動車と同様に電車との機器共通化が可能・電車の免許のみで乗務可能といったメリットがあります。

デメリットとしては、まず蓄電池を搭載するため製造費が高騰するほか、HB-E210系やYC1系といった3ドアの車両では電気式気動車のGV-E400系と同様に窓の少なさが目立つようになりました。特に最近登場したHB-E220系は従来のHB-E210系が屋根に載せていた機器を客室に置いたため、1両ごとにある窓の数は片面3〜4個とかなり少なくなってしまいました。しかし日車製のハイブリッド式気動車であるHC85系は窓が少ないといったデッドスペースの場所はHB-E220系に比べて非常に小さいので、この点は製造所の技術力や受注会社のやる気によって変わるのだ思います。

https://www.jreast.co.jp/press/2024/20241121_ho01.pdf

このほか蓄電池による重量の増加や加減速を繰り返すと蓄電池の寿命が縮まるといったデメリットがあり、こちらも採用できる路線はまだ限られる状態となっています。

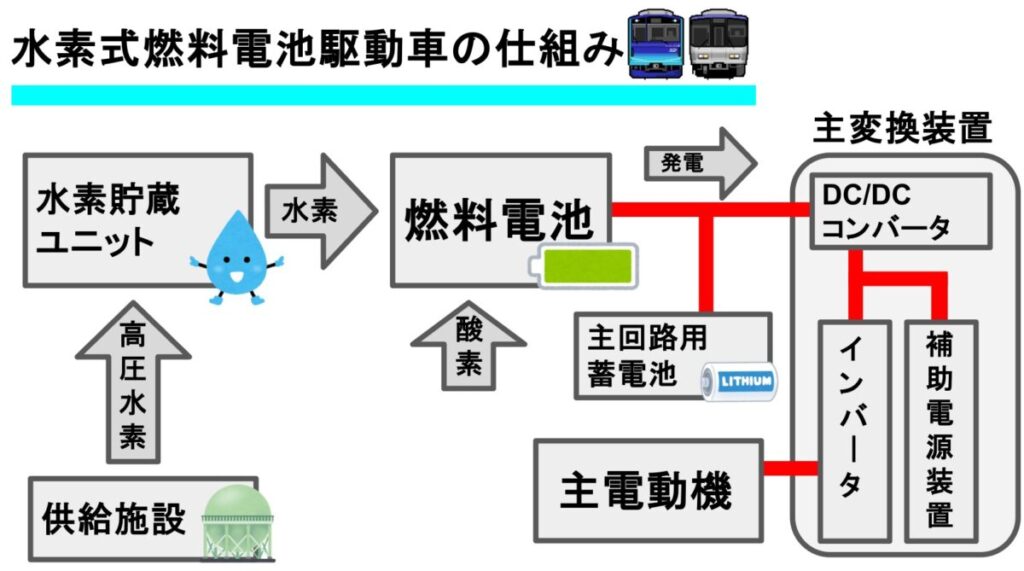

車両解説 -水素式燃料電池駆動車-

次に水素式燃料電池駆動車。水素式燃料電池駆動車はユニットに貯蔵した水素と酸素を利用して燃料電池を経由して主変換装置・主電動機(モーター)を動かす…という方式です。この水素式燃料電池駆動車は前述の形式とは違いまだ実証実験の段階であり、JR東日本の所有するFV-E991系「HYBARI」が鶴見線や南武線で各種実用化に向けた走行試験を行なっています。

この水素式燃料電池駆動車の最大のメリットは環境の良さ。この水素式燃料電池駆動車は前述の電気式・ハイブリッド式気動車とは違いエンジンを搭載せずに水素と燃料電池を使用しているため、二酸化炭素の排出を実質ゼロにすることができ、FVとGV(HB)で比較すると窓の面積も多くなっていることが分かります。

水素式燃料電池駆動車のデメリットはそもそもの水素供給施設が日本であまり普及していないということ。水素はバスや車などで既に採用されていますが、全国規模で見ると水素を供給できる施設はかなり少ないのです。FV-E991系「HYBARI」が走る鶴見線の沿線は工業地帯ということもあり、供給施設が充実していますが、これ以外の路線で燃料電池駆動車を投入する場合は新たに水素供給施設の準備が必要になります。

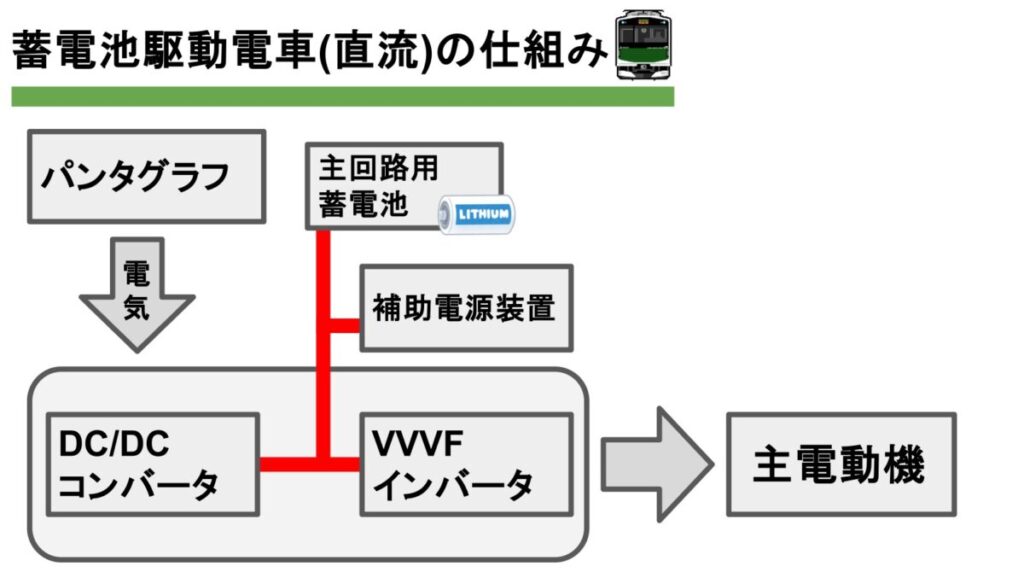

車両解説 -蓄電池駆動電車-

次に蓄電池駆動車。蓄電池駆動車とは電化区間ではパンタグラフから集電した電気を使用し、非電化区間では蓄電池に充電した電気を使って動く…という方式です。この方式は直流区間ではEV-E301系、交流区間ではBEC819系・EV-E801系が採用しています。

この蓄電池電車のメリットは電化区間では電車と同じ性能で走ることができるということ。電車と同じ性能で走れるということからダイヤも組みやすく、 香椎線で活躍するBEC819系では新たに鹿児島本線直通の快速列車の運用が誕生したほか、二日市〜折尾の電化区間のみでの運用も始まり、非常に汎用性が高くなっています。またこちらも電気式気動車と同様に電車と機器の共通化・電車の免許のみで乗務可能といったメリットもあります。

しかしデメリットとして航続距離の短さがあり、前述の水素式燃料電池駆動車であるFV-E991系「HYBARI」の最大航続距離が約140kmなのに対し、蓄電池駆動電車の最大航続距離はEV-E301系が約50km・BEC819系が約90kmという性能に留まっているため、正直長距離路線の走行には向いているとは言えません。

新型気動車 導入の目的とは?

ではなぜ最近の鉄道会社はこのような新型気動車にシフトしようとしているのでしょうか?

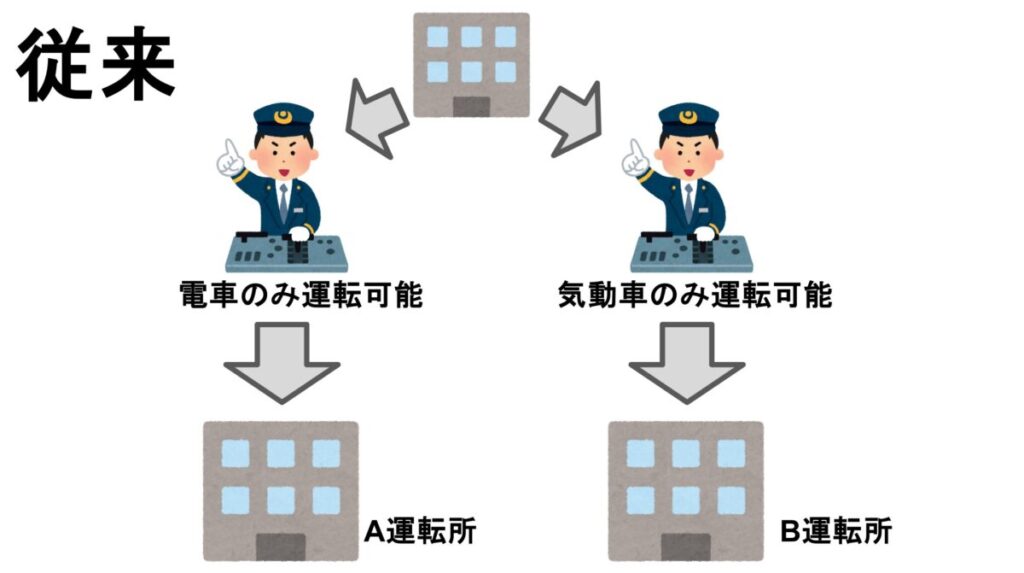

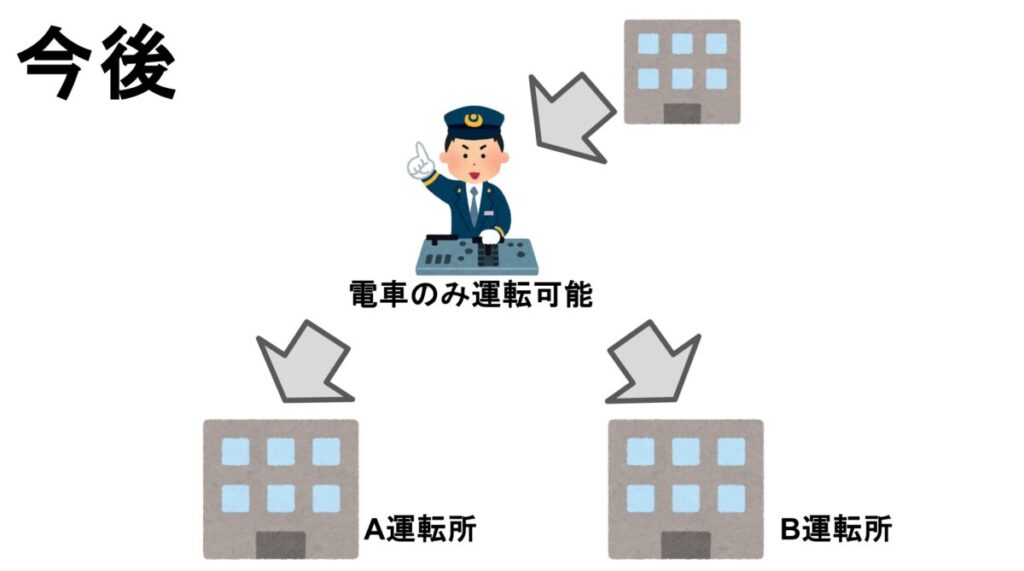

まず前述で解説しました新型気動車は全て機器類が電車と酷似しています。このため車両を整備する際に必要な機器類を「電車用」と「気動車用」で分かる必要が減り、検査の共通化が図れます。さらに機器類が電車と酷似していることにより、電車の免許を持つ運転士が気動車を運転できるようになり、人員の配置をより柔軟に行えるようになります。

そう、この2点のメリットこそが近年の鉄道会社が新型気動車を導入する理由なのです。

特に電車の運転免許のみで気動車を運転できる…という点は今後人員不足が加速していく鉄道業界にとって非常にメリットがあり、従来では電車の免許(甲種電気車運転免許)所持者と気動車の免許(甲種内燃車運転免許)保持者で人員の配置を分ける必要がありましたが、車両を新型気動車に統一することによって、より柔軟に人員の配置を決めることが可能になるのです。

また新型気動車の導入は税制面でもメリットがあり、国土交通省の鉄道局関連税制によると「低炭素化等に資する旅客用新規鉄道車両」の要件を満たせば、取得後5年間は固定資産税の課税標準を5分の3(中小事業者以外は3分の2)に軽減するという特例措置が取られています。このため従来の安い液体式気動車を導入するよりは高い電気式気動車を導入したほうが税金を抑えることができるのです。

電気式気動車はもう古い!?

このような機器共通化・税制優遇の面からGV-E400系やH100形といった電気式気動車が導入されてきたわけですが、実はこの「電気式気動車」はもう時代遅れとも言われているのです。

電気式気動車であるGV-E400系は主に新潟・秋田・青森地区で活躍しており、それまで活躍していたキハ40系といった旧型車両を置き換えましたが、当初の計画であればさらに増備されて各地に残るキハ100系列の液体式気動車も置き換える予定でした。

しかし従来の液体式気動車では機関排熱を利用して温水暖房を使用することができたのに対して、電気式気動車では電車と同じ電気暖房を使用するようになったため燃料消費が非常に大きくなったのです。さらにGV-E400系が導入されたのは寒冷地である日本海側のため、冬季であれば暖房によって内部の燃料は大幅に消費されます。この燃費の悪さは秋田地区の労働組合からも指摘されるほどで、それ以降のキハ100系列の置き換えはハイブリッド式気動車であるHB-E220系にシフトするようになりました。

電気式気動車はエンジン(発電機)のみしか動力源がなかったのに対して、ハイブリッド式気動車はエンジン(発電機)にプラスで蓄電池を装備することによりエンジンを常時動かしておく必要がなく、燃料の消費も抑えることができます。さらにGV-400系とHB-E220系では重量がほぼ同じであり、エネルギー効率の観点から見ても今後はHB-E220系を筆頭とするハイブリッド式気動車が液体式気動車の置き換えに選ばれると言っても過言ではないでしょう。

https://www.jreast.co.jp/press/2021/20210608_ho02.pdf

さらに昨年発表されたJR東日本のプレスリリースによると、今後の気動車の置き換えはハイブリッド車両と蓄電池電車(ACCUM)を軸にして行うと発表されており、この置き換え車両の中にGV系列の車両がなかったことからも、今後はハイブリッド式気動車がメインとなっていくでしょう…。

電気式気動車の救世主!? 「GreenDEC」

そんな電気式気動車ですが、最近新しい風が入ってきました。

それがGV-E400系やHB-E220系の製造を担当している川崎車両が発表した「GreenDEC」と呼ばれるものです。この「GreenDEC」は「電気式気動車」として製造される旨が発表されていますが、なぜハイブリッド式ではなく電気式へと舵を切ったのでしょうか?

まずハイブリッド式気動車はエネルギー効率こそ良いものの、蓄電池などの機器を積むためメンテナンスや製造費にコストが嵩みやすいといった問題があります。それに対して電気式気動車の場合ではハイブリッド式気動車に比べてエネルギー効率は悪いもののメンテナンスや製造費はかかりにくく、部品も電車と共通化できるといったメリットがあります。

川崎車両はこの面で電気式気動車の活用性を見出し、新たに電気式気動車「GreenDEC」として地方鉄道向けの車両を開発したというわけです。

この「GreenDEC」は既に天竜浜名湖鉄道・のと鉄道の2社が導入を決定しておりますが、この両社で活躍している車両はどちらも新潟鐵工所「NDC」となっています。

この「NDC」シリーズは「GreenDEC」と同様に地方鉄道向けの車両として製造されて、のと鉄道や会津鉄道といった各地の地方鉄道に多く導入されてきましたが、近年この「NDC」の一部部品が製造終了したらしく、天竜浜名湖鉄道のTH2100形の一部車両では既に部品取りとして留置線に放置されているものもいるとのことです。そこで天竜浜名湖鉄道をはじめとする地方鉄道はこれらの置き換えのために、比較的安価で部品の共通化ができる電気式気動車「GreenDEC」の導入を決定したというわけです。

また「GreenDEC」のメリットは安いだけでなく将来的な水素利用までシームレスに対応できるという点があり、電気式から他の動力源を転換できるという将来性の良さからも「GreenDEC」は地方鉄道の新型車両として今後も多く普及することが期待できます。

バイオ燃料を鉄道に!?

今まで紹介した車両は全て新造されたものでしたが、JR西日本が新たに実用化を目指しているのがキハ40系といった従来の液体式気動車の燃料を軽油からバイオ燃料に転換するというもの。

バイオ燃料とは植物や微細な藻の仲間・さらに使用済みの食用油などで、これらをエンジンを動かす軽油の変わりに使用することでCO2(二酸化炭素)の排出量を実質0にすることができます。このバイオ燃料気動車は2023年7月より山陰本線(下関〜小串)などで走行試験が行われ、試験の結果は良好となったため、今年度から本格的にバイオ燃料への転換が行われる予定となっています。

この「環境に良い新車を導入」ではなく「既存車両を改造」することによって廃車解体にかかる費用を抑えることができ、SDGs等の観点で大きなメリットがありますが、この方式が今後JR西日本のみならず他会社に普及していくのかが気になるところです。

次回

このように近年数多く登場し始めている新型気動車。これらの車両によって地方のローカル線は今後どのように変わっていくのでしょうか…?

次の後編ではこの「新型気動車によって変わりゆくローカル線の未来」について見ていこうと思います。

- icon @Bashamichi_mm04

コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。