※本記事で述べている考察は、あくまで筆者自身の見解であり、所属している組織の見解、また小田急電鉄の公式見解ではありません。ご留意ください。

本記事の内容に関して小田急電鉄等関係各所に直接問い合わせることはご遠慮ください。

はしがき

こんにちは。好きな四字熟語は「燈籠光柱」と「廃材芸術」。どうもまもうなです。

今回の記事は、小田急江ノ島線のおはなし。

小田急江ノ島線の無料種別は、各駅停車・急行・快速急行の3種類が運転されており、日中から夜間にかけては各駅停車・快速急行を中心に運行されています。

さて、そんな江ノ島線沿線民の足となっている「快速急行」ですが、小田原線や千代田線に輸送障害が発生すると、高い確率で相模大野や町田で運転が打ち切られてしまい、江ノ島線を走行しないことがあります。

今回は、「なぜ」打ち切られるのかを考察します。

「快速急行 藤沢ゆき」

運休について考察する前に、まず基本情報について整理します。(昼間ダイヤ)

| 運転本数 | 3本/時(小田原ゆきと交互) |

| 停車駅 | 新宿 代々木上原 下北沢 登戸 新百合ヶ丘 町田 相模大野 中央林間 大和 湘南台 藤沢 |

| 所要時間 | 新宿ー相模大野:33分 相模大野ー藤沢:22分 |

| 緩急接続 | 代々木上原 で 千代田線(代々木上原発着) 登戸 で 各駅停車 新百合ヶ丘 で 各駅停車(下り)・千代田線直通急行(上り) 相模大野 で 小田原線急行(町田ー小田原) 大和 で 各駅停車 |

とにかくよく止まる快速急行

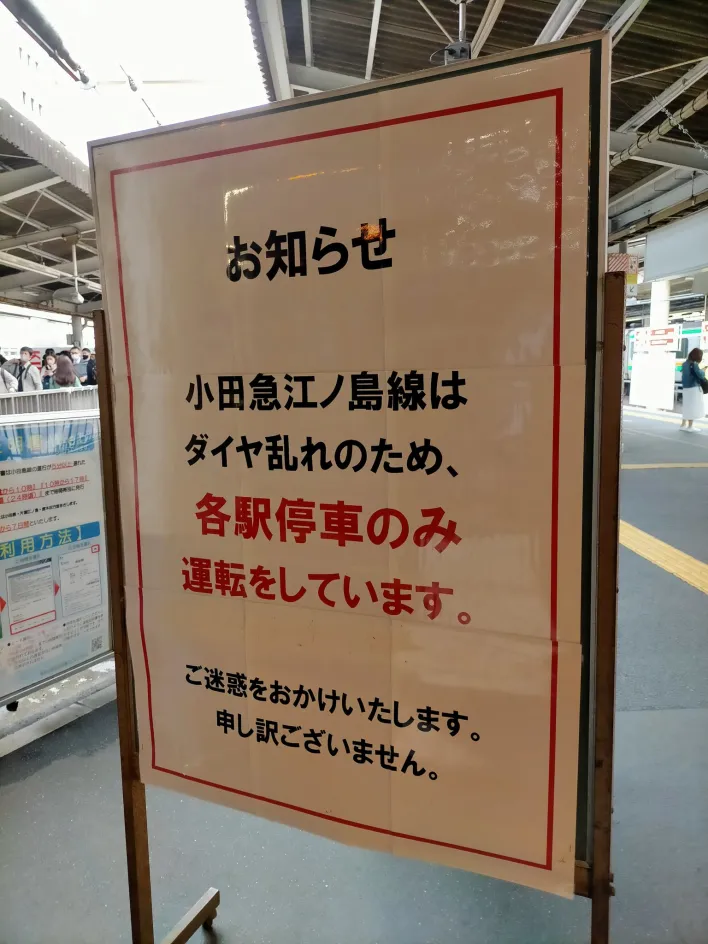

そんな便利な快速急行ですが、「よく止まる」という弱点があります。

江ノ島線内で何か問題が起きた時はもちろん、小田原線内、さらには相互直通運転を行っている東京メトロ千代田線やJR常磐線内で輸送障害があった場合でも影響を受けてしまいます。

その結果、快速急行は新宿から町田や相模大野までは通常通り運行するものの、江ノ島線内は運休になってしまうこともあるのです。

これには、大きく3つの理由が考えられます。

①退避設備の少なさ

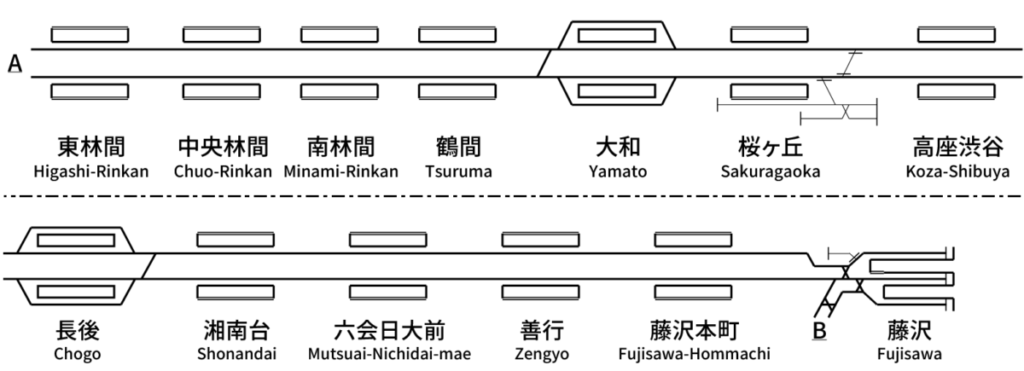

さて、この配線略図をご覧になって感じることはないでしょうか?

そう、列車退避することのできる設備が皆無に近いこと。

配線図を見てみると、列車退避を行うことができるのは【大和駅】と【長後駅】の2駅のみ。これでは、快速急行と各駅停車の待ち合わせ・通過待ちを行う駅をずらせなくなってしまい、快速急行の遅延が江ノ島線内の各駅停車にも波及してしまいます。

②折返し設備の少なさ

①退避設備の少なさでも紹介した配線図を見てみると、もう1つ気づくことがあります。

折り返しすることのできる設備が皆無に近いことです。

現在江ノ島線(相模大野~藤沢)で折り返しを行える駅・設備は、以下の通りです。

- 相模大野駅

- 大和駅で、【藤沢方面】から【新宿方面】

- 長後駅で、【新宿方面】から【藤沢方面】

- 藤沢駅

※桜ヶ丘駅付近の設備は非電化のため除外

鉄道の運転整理には、「山切り」と呼ばれる【途中駅で運転を打ち切り、折り返させて遅延を吸収する】手法がありますが、この設備では新宿方面から遅延してやってきた快速急行を山切りするために使える設備が大和駅のみとなっています。

また、その大和駅で折り返しをさせる場合も、藤沢方面ホームから新宿方面に発車させる逆出発が必要となるため、旅客案内上も好ましくありません。

③ホーム有効長の制約

次にあげられるのが、「ホーム有効長の制約」です。

江ノ島線の急行通過駅では、ホームの長さが6両編成分しか存在せず、10両編成の列車が停車することができません。そのため、遅延している快速急行を各駅停車に変更し、各駅停車を快速急行へ変更するといった相鉄線で多く見られる遅延回復手法を用いることができません。

なお、同様に有効長の関係で【各停8両、優等10両】の制約がある東急東横線では、大規模輸送障害時において急行運転を中止するようです。

④そもそもそこまで回復できない

小田急江ノ島線のパターンダイヤは、【各停2本+(快速)急行1本】となっており、前述①の制約を踏まえると、「各駅停車をすべて定刻で出発させ、遅れている(快速)急行を捻じ込む」ことを行ったとしても、前を走る各駅停車に詰まってしまい速度を上げることができません。(それを避けるために意図的に大和駅発車を遅らせる各駅停車もあるとか…)

したがって、江ノ島線で折り返している途中にさらに遅延が増大してしまうことになります。

⑤藤沢駅の使用ホーム制約

次にあげられるのが、「藤沢駅使用ホームの制約」です。

藤沢駅では、ポイント等の関係で、1番ホームには10両まで入線することができますが、2・3番ホームは7両まで、4番ホームには6両までしか入線することができません。そのため、藤沢駅で10両編成同士の順序変更を行うことができません。

⑥小田原線の快速急行と順序がずれる

最後にあげられるのが、「小田原線の快速急行とズレる」です。

江ノ島線の快速急行が江ノ島線内で往復している間、当然ながら小田原線の快速急行も遅延して走行しています。

そこで問題になるのが相模大野駅。江ノ島線か小田原線の片方で遅延が増大・回復してしまうと、【江ノ島線からの快速急行】と【小田原線からの快速急行】の発車順序が入れ替わってしまいます。

相模大野まではいいのですが、そこで運転整理の皺寄せが行くのが新宿駅。折り返しにつながる列車は決まっているので、その順序が変わってしまうのです。

このように、複合的な要因が絡み合って【運休】という結果になっているといえます。

まとめ

小田原線や千代田線で輸送障害が発生すると、江ノ島線内での運転が運休になることが多い快速急行。その理由は、以下の複合的な要因に集約されます。

- 1. 設備の制約: 快速急行が各駅停車を追い抜くための退避設備や、列車を折り返すための折り返し設備が江ノ島線内では限られています。また、藤沢駅のホームの有効長や使用できるホームにも制約があるため、遅延時の柔軟な対応が難しいのです。

- 2. ダイヤの制約: 江ノ島線のダイヤは、遅れた快速急行が前を走る各駅停車に詰まってしまうため、速度を上げて遅延を回復することが困難です。

- 3. 小田原線との連携: 小田原線からの快速急行と江ノ島線からの快速急行の運転順序が乱れると、その影響が新宿駅での折り返し運用にまで及んでしまいます。

これらの要因が重なることで、遅延が発生した際に運転を継続するよりも、運転を打ち切る方が全体の遅延を抑えやすいという状況が生まれているのです。

利用者目線で見ると単なる迷惑ですが、運行管理者からすると「打ち切らせたい」列車になることがお分かりいただけたでしょうか?

あとがき

今回の記事では、小田急江ノ島線の快速急行について取り上げました。普段は江ノ島線には乗らないのですが、江ノ島線の快速急行が町田で打ち切られた際には、後続の各駅停車に乗客が集中するのが印象に深いです。

それでは、今回の記事はこの辺で。また次の記事でお会いしましょう~~~~(というか、快速急行町田行き定期化してくんねぇかな)

参考文献

2025 小田急時刻表(交通新聞社,2025)

コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。

南林間はかつて二面四線でした。

それを復活させるのはどうだろうか??

下北沢は快速急行停車しませんでした?

コメントありがとうございます。

こちらがわの不手際で、記事執筆時に下北沢駅の表記が抜け落ちていました。

お詫びして訂正いたします。ご報告ありがとうございました。

江の島線の事情は分かりました。ところで小田原線は本厚木を過ぎると、各駅停車のようになります。小田原の人たちは東京に行くために、料金の高いJRに乗る人が大部分のようです。もう少し『快速』と『急行』に相応しい快速急行にならないでしょうかね。小田原急行(小田急)は、名前を冠した小田原の更なる発展のためにも、もう少し工夫が必要と思います。(沿線自治体が動かないのは不思議)

コメントありがとうございます。

小田原線の本厚木~開成間は、本厚木や伊勢原までの各停がなくなる関係で、列車有効本数が少なくなる区間となります。

現在の昼間時間帯ダイヤでは、快速急行といわゆる「赤丸急行」で毎時6本ダイヤを維持しており、これは厚木~生田間の急行が通過する駅と同様の水準となります。

開成までの各駅にはある程度の乗降がある(鶴巻温泉・開成を除く各駅は百合ヶ丘・座間・厚木と同程度)ため、この区間の有効本数を減らすことも非現実的でしょう。

しかしながら、新宿と直通運転する各駅停車の需要がある区間でもありませんから、結果的に本厚木や海老名で快速急行に乗客が流れることとなります。 その点を踏まえ、列車運行の効率化として快速急行が「各駅停車」となるのではないでしょうか?

沿線自治体が動こうとしないことは、以下の2つの理由が考えられます:

・わざわざ通過させることに価値がない。新宿直結の本数を減らすと逆効果

・小田原への観光需要は特急ロマンスカーで十分

また、通勤需要に関しては運賃関係なく東京駅やその周辺に直接アクセスできる点が大きいと感じています。(千代田線直通は小田原発着でないため。)

長文失礼しました。

結論

さっさと藤沢#2を10両対応にしましょう(できるわけない)

笹塚のあの分岐器使えば8両まではいける