エアコンを24度に設定して全力で涼んでいます。もりもりくんです。

今回の記事では、2015年より運転が始まり今日で10周年を迎えたブルーラインの優等種別「快速」について、どんな種別なのか、そして毎日利用している目線から見て便利なのか、またちょっと趣向を変えて種別追加によって面白くなった「方向幕」の話もしていきます。

ブルーラインって、何?

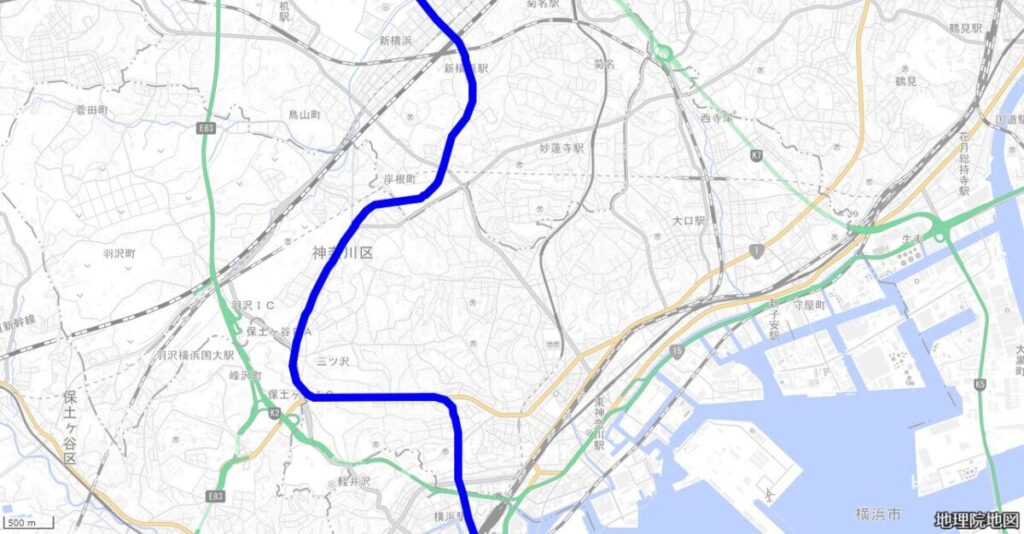

横浜市営地下鉄ブルーラインは、横浜市交通局の運営する地下鉄路線。

「ブルーライン」というのは愛称であり、実際は湘南台〜関内の1号線と、関内〜あざみ野の3号線が合わさったような形になっています。欠番があるのは、なくなった計画線の名残です。

ふたつ合わせたブルーラインの総延長は横浜市のあざみ野駅から藤沢市の湘南台駅を結ぶ40.4km、地下鉄として全国2位の長さを誇る路線でもあります。

路線が長い、ということは遠距離移動が大変。そんなわけで、快速列車が運転されています。

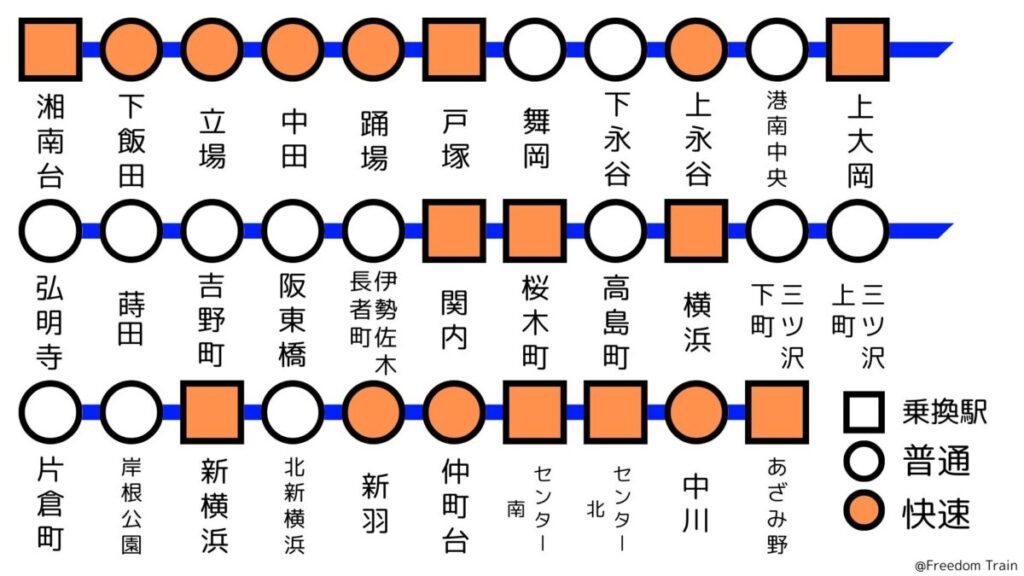

快速の停車駅

こちらは表の通りになります。

四角で示した乗換駅が全て快速停車駅になっているように、主に沿線の町から都心方面に向かう列車に乗換える人を運ぶような形になっています。なんなら単独駅・末端以外で快速が停車するのは上永谷だけですね。

快速列車は18駅に停車、14駅は通過します。

細かく見てみると、上大岡から関内の5駅飛ばしや横浜から新横浜の4駅飛ばしなどはなかなか印象的。実際乗っていてもこのあたりはずっと止まらないので新鮮です。

通過駅の多い区間である上大岡から横浜は京急、横浜から新横浜はJR横浜線と競合関係なので思い切って飛ばしているようです。

その他の区間は短い間隔で大きな駅が来たりする関係で、通過駅は控えめになっています。

上永谷駅は車両基地と待避設備があること、また普通に乗降客数が多いことから停車駅になっています。

また、運用の関係上本数が減る末端区間の湘南台〜踊場、新羽〜仲町台は全駅停車になっています。

快速の歴史-開始前

実は、横浜市営地下鉄の快速運転自体は2005年が初となります。2005年の4月23日・24日に、臨時快速「野毛」号が運転。あざみ野から関内まであざみ野、センター北、センター南、新横浜、横浜、桜木町、関内に停車と、末端区間の駅を除けば今とあまり変わらない停車駅だったようです。当時は方向幕など各種案内がなかったので、アナウンスで何度も呼びかけるなどの方法で対処したようです。

そして、快速の定期運転は2012年の中期経営計画に急行・快速運転の検討が記載されたところから始まりました。

そこから飛んで2015年、快速運転の開始が公表され、停車駅などが順次発表。そしてこの記事が出た日からちょうど10年前の2015年7月18日の9時15分、横浜市営地下鉄ブルーラインの快速運転がスタートしました。

当時小学生低学年だったため、あまり覚えていることは少ないのですが、それでも当時の盛り上がりはよく覚えています。ポスターには他社路線と競合関係にある区間の所要時間が記載され、駅の至る所に張り出されていました。

快速の歴史-開始後

さて、そんなこんなで運行を開始した快速でしたが、当然優等種別の運行はかなり気を遣うもの。ここに止まれここに止まるななど様々な議論がされる事が多い優等種別ですが、ブルーラインだとどうだったのでしょうか。

当初横浜市交通局は需要やお客様の声を聞きながら改善していく方向性とのことでしたが、10年が経過した今でも停車駅の変更はありません。「末端区間の駅は通過してもよいのではないか」という声も出ていますが、やはり普通列車が運用の関係で途中駅止まりになってしまうので、そこは変更されることはないようです。

ただ、平日は10時から16時、土休日は9時30分から16時という運行時間は短すぎたらしく、今では平日は17時まで、土休日は21時までと運行時間が拡大されました。

利用状況は確かに改善したらしく、運行開始から1年の時点で1日あたり3500人乗客が増えたそう。

快速のよいところ

では、概要をサラッと紹介したところで、沿線民の感じる快速の良いところ・悪いところを紹介していこうと思います。まずは良いと感じたところから。

1.やっぱり早い

14駅飛ばしはやっぱり爽快です。暗いトンネルを走っていると、いきなり光が高速で流れていき、音の響きも少し変化する感覚はなかなか特別感があります。

時間的にも、スマホを触っているとあっという間に目的の駅についてしまう感覚がします。

所要時間的には数分の差でも、乗り換えなどを考えると数分の価値は思ったより大きいものです。

2.後続の普通が空いてる

当然、早い列車があればそれに人が集まります。待避駅が近いと運行間隔が縮まります。

すると、後続の列車は当然人が少なくなり、座れる確率も大幅にアップ。これは副産物的な効果にはなるんですが、やっぱり嬉しいポイントなので入れさせてもらいました。

快速のわるいところ

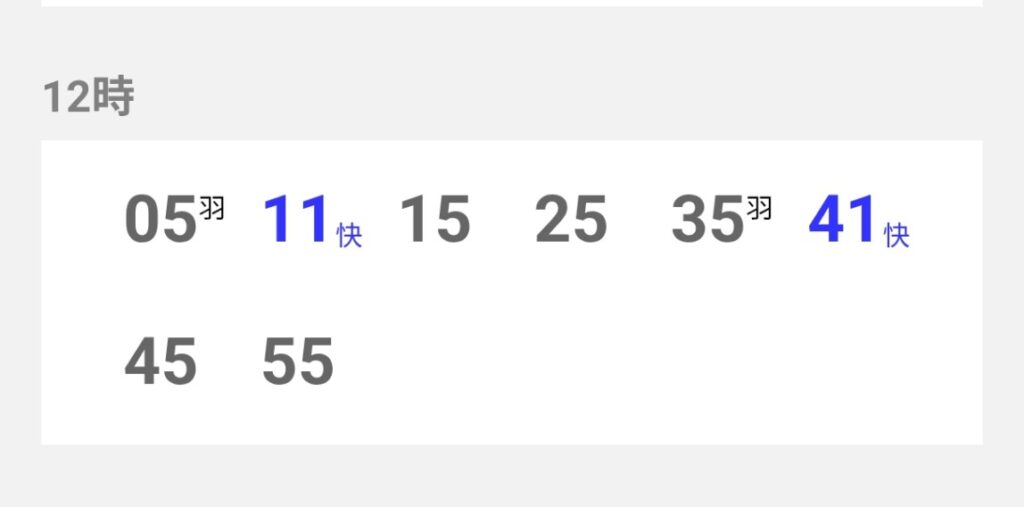

1.本数が少ない

はいこれ。これが超重大欠陥です。

例えば京急だと平日昼間でも10分くらいで快特か特急が来ますし、小田急もそれと同じくらいで来ますよね。

では、横浜市営地下鉄の快速は…

30分に、1本です。

これが本当にダメ。快速が偶然来ない限り短縮効果はありません。

地下鉄に乗るときは結構な割合で適当に駅に行って乗るので、来たらラッキーくらいの認識でしかないです。

2.朝夕は走ってない

朝の横浜市営地下鉄はかなり混みます。私は横浜南部に住んでいるので港北ニュータウン方面のことはあまり知らないのですが、かなり混んでいると話を聞きますし、湘南台から上大岡・横浜方面に向かう電車は乗客.zip状態で踊場駅では何度もアナウンスで呼びかける駅員も見たことがあります。

そんなわけで線路容量的にも混雑度合い的にも快速を走らせる余裕などとてもなく、運行されるのは朝夕のラッシュを避けた昼間の時間帯。通勤通学のみでブルーラインを利用する人には全くと言っていいほど恩恵がないのです。

3.踊場・新羽トラップ

快速運転にあたって普通列車の運用も手が加えられました。それが途中駅で折り返す普通列車。

湘南台側では踊場、あざみ野方面では新羽止まりの普通列車が1時間に2本、設定されています。

これにより、ゆめが丘ソラトスの開業で盛り上がりを見せる下飯田駅や2路線と乗り換えできる湘南台、日本屈指の混雑路線である東急田園都市線と乗り換えができるあざみ野駅に向かう列車が少なくなり、途中駅で待ちぼうけという目に遭うことも。私もよく小田急江ノ島線に乗るので、昼間に踊場行が来るとちょっとテンションが下がります。

これらすべて仕方のないことなのですが、やっぱり不満に感じてしまうのはあると思います。

そもそもこんなに問題があるのはなぜなんでしょうか。

快速の問題点の謎

特に大きい問題が「本数が少ない」こと。

快速は一定の間隔で走っている普通列車の間をすり抜けるように走るので、当然どこかで退避をさせないと追突してしまいます。

では、ブルーラインの退避可能駅はどこなのかというと…新羽と上永谷だけ。

しかも両駅とも路線の端っこです。

当然、退避できる駅が少ないと本数も増やすことができません。設備を作ろうにも地下という特性上多額のお金がかかってしまいます。そもそも、新羽も上永谷も地上駅ですね。

一応、本牧方面への計画線があった関内駅にはスペースがあるようですが、今からとなると多額の設備投資は必須。これも難しいですね。

また、時間の短縮効果がないことに関しても解決は難しそうです。地下鉄は土地代削減のためお金のかからない道路下をメインで通っている関係で線形が悪いこと、駅間隔が短いことから全体的に速度が遅く、地下鉄の中でも比較的速いブルーラインでも最高速度だと90km/h。これだと普通列車とあまり差をつけることができません。

快速の未来

今、ブルーラインは大きな転換点を迎えようとしています。

それがあざみ野駅から新百合ヶ丘駅までの延伸。

最近ニュースを見ているとよく話題に上がる新百合ヶ丘駅への延伸ですが、もしもこの途中駅に退避可能駅ができたら、増発につながる…のかもしれません。そもそもシンプルに路線距離が伸びて線路容量にも余裕ができますしね。個人的には今の退避は停車して待ち合わせするタイプなので、通過線を駆けていくブルーラインが見たい気持ちがあります。

また、路線距離が伸びるとそれだけ快速の価値も高まります。今でこそ全線走破しても10分程度の短縮ですが、この効果がもっと広がることにも期待できそうです。

結構ネガティブなことばかり言ってしまいましたが、この点を踏まえると案外未来は明るいのかもしれません。

方向幕のお話

さて、ここで話を大きく変えておまけ的な内容も入れてみます。

当然快速列車があるならそれを案内する必要があります。2015年の運行開始時に車両の方向幕も変わったのですが、ここで一つ大きな問題がありました。

もともと優等種別のなかったブルーラインは、方向幕のサイズを小さく作っており、ここに種別を入れると文字がとても小さくなってしまうのです。

特に影響を受けたのは3000N・3000R・3000S。ちなみに3000Aは方向幕を大きく作ってあったので、そんなに影響はありませんでした。

快速運転が開始されて以降の新型車両は方向幕を大きく作ってあり、視認線も抜群。

また、一度機器更新の入った3000Rと3000Sは側面の表示が切り替え式になり、前面は正直無理矢理感がありますがなんとかなりました。

さて、最後の3000Nですが…これが問題。

なんと表示機を更新するとき、前面の方向幕を思い切って普通を「普」に、快速を「快」に縮めてしまったのです。

確かに視認性は良くなりましたが、鉄オタ的には面白い要素になってくれました。

また、トラブルが発生したときなどのレア行き先として「普通 伊勢佐木長者町」というのも存在します。

もとから文字数的にだいぶ無理矢理感のある方向幕でしたが、種別の追加によりもっと大変なことに。

写真を持っていない都合で紹介できないのが残念ですが、文字数がかなり多い上に画数の多い漢字ばかりで、なかなか面白い方向幕なので調べてみてください。

さいごに

今回は10周年記念記事として、ブルーラインの快速について紹介させていただきました。

最初は不安から始まりましたが、今では市民の生活に根ざしていますし、30分に1本という少ない本数は利便性的に見ると残念ですが、ちょうど来たのが快速だと「ラッキー♪」という気持ちにさせてくれます。

新百合ヶ丘駅まで延伸されたら、そのときはまた違った姿を見せてくれそうで楽しみです。ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

参考にしたサイト

- ゆったりまったり、様々なジャンルの記事を書いていこうと思います。

- 2026年1月3日もっとふりとれ編集部に聞く!2025年いちばん印象に残った鉄道ニュースは?

- 2025年11月2日まとめ・考察【ダイヤ改正当日レポ】横浜市営地下鉄、ルール破りの新横浜発深夜快速の意味とは?

- 2025年10月28日まとめ・考察横浜市営地下鉄ブルーラインで2027年GREEN×EXPO(横浜花博)ラッピング電車運行開始!

- 2025年10月8日JR東日本富士急行直通のJR中央線で河口湖・富士急ハイランドに行こう!

コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。