小田急江ノ島線には、隣り合っていながら違う運命を歩んだ2駅がある。

それが、今回紹介する長後駅と湘南台駅。今回の記事ではこの2駅と、湘南台駅にアクセスし終点としている横浜市営地下鉄ブルーライン、相鉄いずみ野線、そして湘南台駅と長後駅両方にアクセスする小田急江ノ島線にフォーカスしていく。

2駅の簡単な概要と疑問

まずは湘南台と長後について簡単に見ていく。

湘南台駅と長後駅は隣り合っており、湘南台駅には相鉄いずみ野線・横浜市営地下鉄ブルーラインが乗り入れていて、長後駅には小田急江ノ島線のみが乗り入れる。

小田急江ノ島線には各駅停車・急行・快速急行・特急ロマンスカーが走っており、このうち湘南台駅には特急以外すべて、長後駅には急行と各駅停車が停車する。

湘南台駅の1日平均乗降客数は、すべて2023年度のデータで小田急が約85000人、相鉄が約27000人、横浜市営地下鉄が44000人。

一方長後駅は同じく2023年のデータで約31000人と、ほぼ2倍以上の差が開いている。

また、長後駅には待避線があり、この駅で快速急行・特急ロマンスカーの通過待ちをする列車が存在する。

さて、ここまでの説明でなんとなく「湘南台駅のほうが駅の規模としては大きい」ということがわかってきた。

しかし、様々な資料を参照すると、昔は長後駅のほうが大きい駅で、小田急江ノ島線の優等種別も昔は長後駅に停車していたし、そもそも湘南台駅のほうが後の時代に開業した駅である。

なぜ、この2駅にここまでの差が開いてしまったのか、その疑問を次の章からは様々な視点から紐解いていく。

地図で紐解く

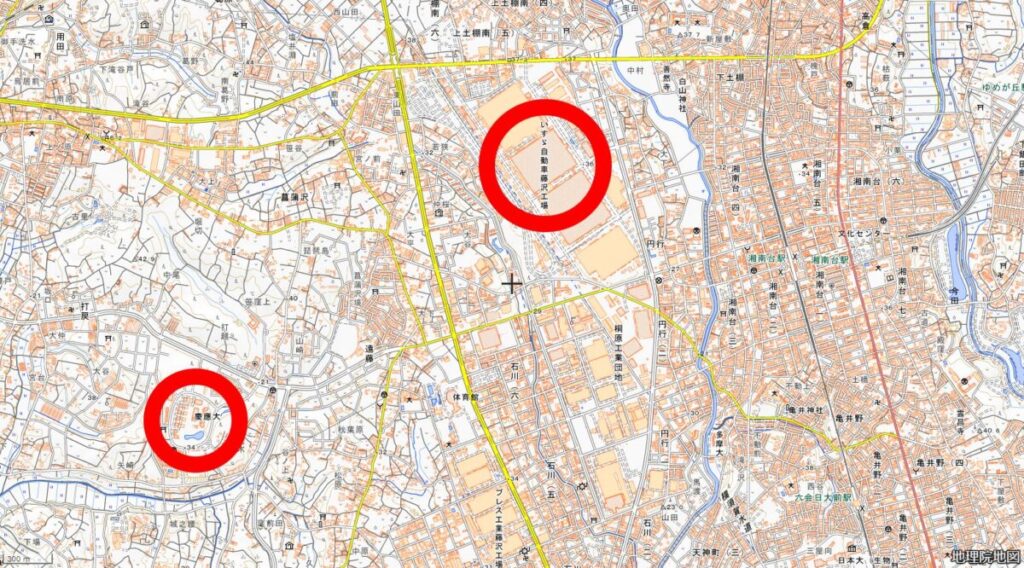

まずは地図から読み解いていくと、1つ浮かび上がってくる部分がある。

湘南台駅のほうはだいたい碁盤の目状に道が引かれているのに対して、長後駅は規則性があまり見られない道になっている。

これを他の例に当てはめてみると、北海道の札幌と東京都心を想像していただくとわかりやすいと思う。札幌はかなり規則的にわかりやすく道が引かれているが、東京都心の主要駅周辺以外は道が雑然としている。

北海道は明治時代に入ってから開発されたが、東京は江戸時代から開発されている。つまり、長後駅は昔から続く町で、湘南台は比較的新しい町ということになる。

実際先述の通り湘南台駅のほうが35年ほど後に開業しており、この仮設は正しいことになる。謎を紐解くキーワード1つ目は「道の引き方」である。

また、地図からわかることはもう1つある。

湘南台駅西には人の集まる施設が2つあるのである。

丸で囲われたのは、いすゞ自動車の工場と大学。

2つとも、人が集まりやすい施設で、湘南台駅からはバスも出ている。実際1企業が鉄道路線に大きな影響を及ぼす例は数多くあり、同じ自動車産業から見ていくと、愛知環状鉄道は沿線にトヨタ自動車の工場を抱えており、国鉄から工事計画を引き継いだ第三セクターでありながら経営が安定している。

また大学も数多くの学生が利用することから大事な施設であり、ちょうど隣にある六会日大前駅も日本大学のキャンパスの最寄り駅として江ノ島線の中では比較的多い利用客がいる。

これらのことから、謎を紐解くキーワード2つ目は「大きな工場と大学」になる。

歴史で紐解く

では次に、この2駅の歴史から謎を探っていく。

まず、長後駅は「新長後駅」として小田急江ノ島線開業の1929年より存在する。

一方、湘南台駅は1966年開業と、かなり遅れての開業となる。

これは、藤沢市の土地区画整理事業として湘南台駅周辺が開発されたことから来ており、

先述の道の引き方の違いもここから来たものである。

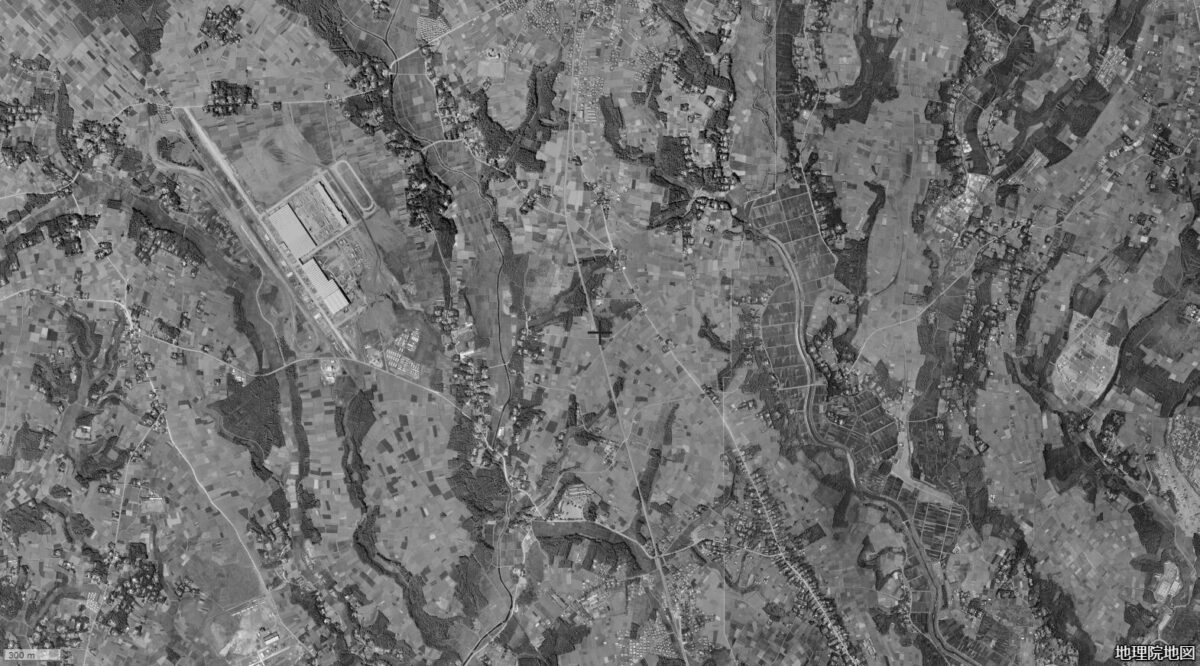

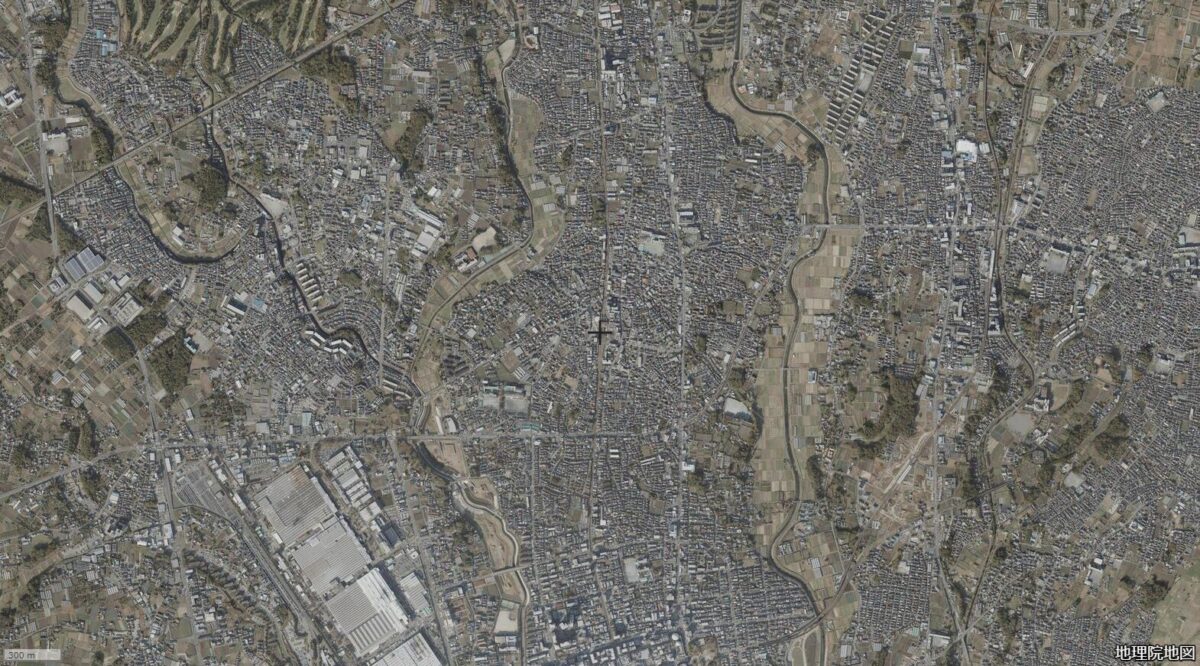

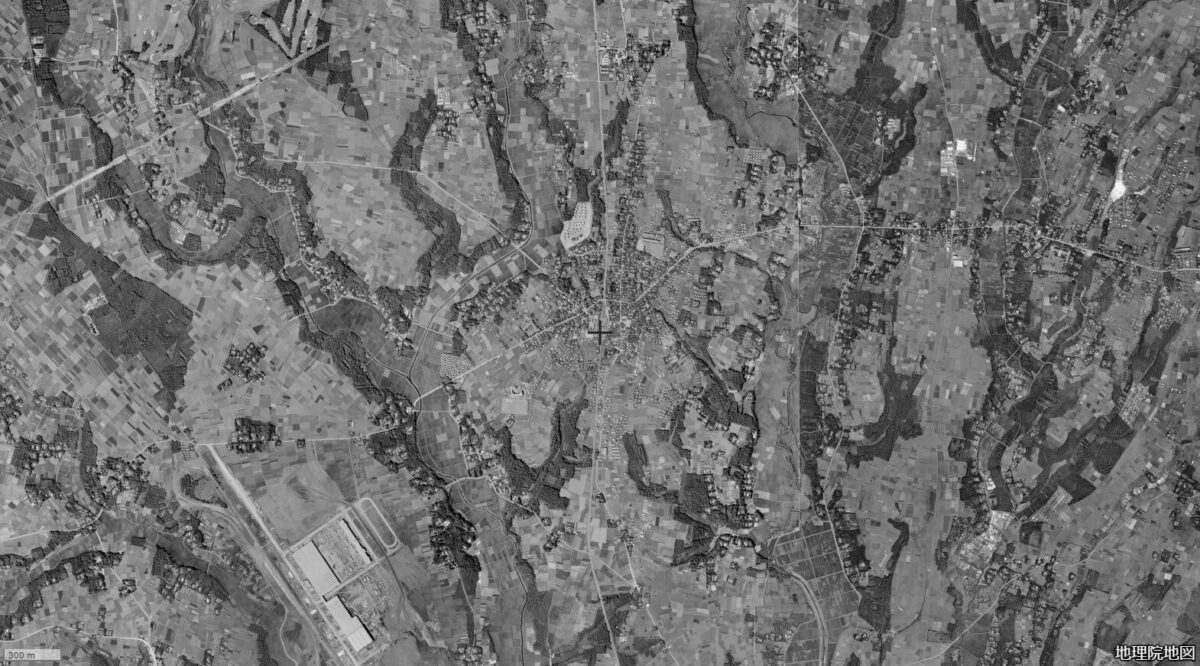

こちらの航空写真は、湘南台駅付近の最新版の航空写真と1961~1969年の航空写真を重ねたものである。

新しい方の写真には画像中心の駅周辺にしっかり町が見えるが、古い方には全く見受けられない。

では、同じ時代で長後駅付近を見たらどうだろうか。

街の規模が大きく異なるが、確かに古い方の写真には画像中心に町がある。

長後駅のほうが古くから発展していたのだ。

これは歴史資料からもわかることで、長後駅付近は昔から続く宿場町で、一方湘南台駅にはそのようなものはなかった。

では、なぜ今は逆転してしまったのか。それは先述した通り、藤沢市の土地区画整理事業である。

湘南台駅の西側に大きな工場があるのはすでにわかったが、こちらへの通勤アクセスの確保や住宅需要のため藤沢市による計画が始まり、1966年から湘南台駅近辺は急速に発達。1995年にはついに湘南台駅のほうが乗降客数が多くなってしまったのである。

当然優等種別もその影響を反映しており、1961年に長後駅が急行の停車駅となったが、2000年には湘南台駅も急行の停車駅に。2002年に新登場した種別「湘南急行」は長後駅を通過し湘南台駅に停車、これが今の快速急行の前身である。

これで、謎を紐解くキーワード3つ目は「開発による湘南台の発展」であることがわかった。

乗り入れ路線から見る

では、一旦小田急から離れて湘南台駅に乗り入れる横浜市営地下鉄と相鉄いずみ野線を見てみる。

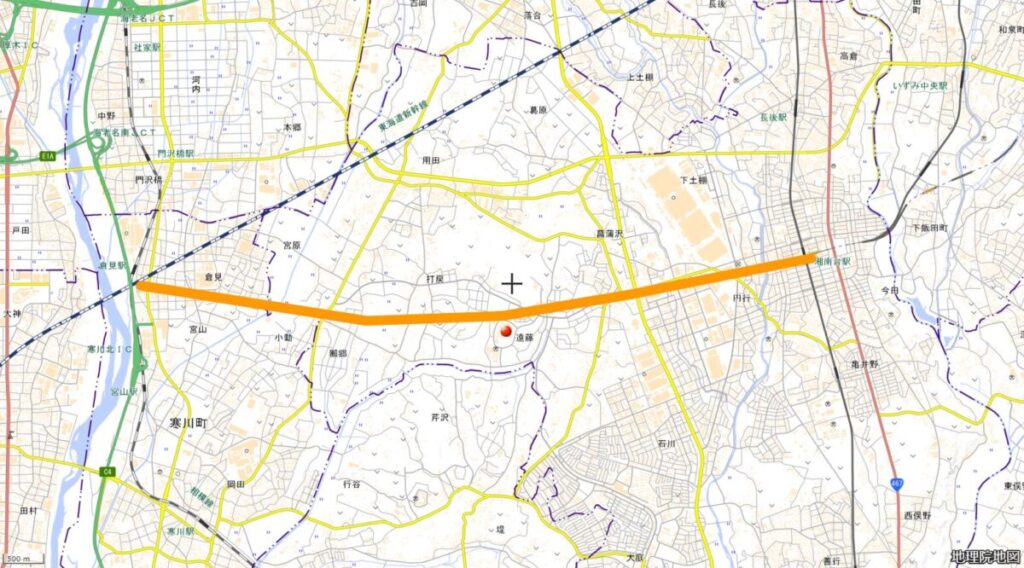

ここで地図を見返してみると、ある点に気づく。

今のような路線(画像黒点線)よりも、オレンジと青で色付けされた長後へアクセスする線形のほうがスムーズにアクセスが可能であり、

むしろ今のルートが無理やり曲げられたかのように感じるのである。

この画像ではわかりにくいが、地下鉄に至ってはこのルートだと長後街道の下をきれいに通ることができるので、そうしないのが不思議なほどだ。

そこで図書館に行って資料を調べてみると、興味深いものが見つかった。

横浜市高速鉄道建設史Ⅱという本の「六大事業計画」について書かれたページには、横浜市の地下鉄計画として荏田~綱島~鶴見を結ぶ路線と綱島~新横浜~桜木町・関内~上大岡~戸塚~長後の2路線が書かれていた。これは1963年の計画で、その後10年ほど経過した1973年の計画には「六会付近」と書かれていて長後駅ではなくなっていたのである。そして現在は、湘南台駅に乗り入れている。

謎を紐解くキーワード4つ目は「計画の変わった地下鉄」になる。では、なぜ計画が変更されることになったのか。

一説によると、長後駅には昔から続く商店街があり、その商店街からの反対運動が主な理由だそう。反対運動により鉄路が通せなかった例は多数あり、一番よく言われている例は日本最初の鉄道である東海道線新橋~横浜間が、鉄道という新しいものに対する忌避感により海上建設になったことである。

これで、謎を紐解くキーワード5つ目は「地元住民の反対運動」であることがわかった。

なぜ2駅には大きな差が開いてしまったのか

では、ここで最初の疑問に対する答え合わせをする。

まず謎を紐解くキーワードをまとめる。

1.道の引き方

湘南台駅は整理された碁盤の目だが、長後駅には規則性がない

2.大きな工場と大学

湘南台駅に近い場所にはいすゞ自動車の工場と大学があり、バス路線もある。

3.開発による湘南台の発展

藤沢市の土地区画整理事業によって湘南台駅付近は急速な発展を遂げた。

4.計画の変わった地下鉄

当初長後駅を終着としていた横浜市営地下鉄は後に計画を変更して湘南台へ。

5.地元住民の反対運動

反対運動により地下鉄・いずみ野線は湘南台駅を終着とすることになった。

これらのキーワードから、大きな2つの理由が見えてくる。

理由1:都市開発の難しさ(1・2・3)

長後駅付近は昔からの宿場町で、道が入り組み狭くなっているため、都市開発が非常に難しい。

理由2:来なかった地下鉄と相鉄(4・5)

反対運動により地下鉄と相鉄は湘南台駅へ乗り入れることとなり、乗換駅として栄えた湘南台とは反対に長後駅は衰退してしまった。

長後駅と湘南台駅が隣り合った2駅で、昔は長後駅のほうが栄えていたにも関わらず大きな差がついてしまったのはこれらの理由からだった。

では、実際この2駅周辺はどのような雰囲気なのだろうか。次の章では実際にこの2駅周辺を歩き、町の様子について探っていく。

湘南台駅周辺の様子

まずは湘南台駅周辺から見ていく。

湘南台駅は駅舎が地下鉄といずみ野線の開業に伴って地下化されており、

地上にある目立つ駅の構造物はホームの特徴的な屋根となっている。

駅周辺には様々なチェーン店が立ち並んでおり、カラオケ、飲食、ネットカフェなどその業種も様々である。

駅前を少し歩いてみると、駅にほぼ垂直に大通りが伸びており、歩道も広く活気に溢れている。

脇道もほぼ直角で、広く取られていて歩きやすく、車の運転もやりやすそうだと感じた。

バス路線も多く、特徴的なものだと連節バスの「ツインライナー」が慶応大学まで走っていて、利用者の多さを実感する。

ここまでをまとめると、湘南台は後から開発されたこと、それに伴って道も碁盤の目状に整備されていることなどから発展しており、活気のある町だと感じた。

長後駅周辺の様子

長後駅は訪れた時間帯は各駅停車のみ停車するため、各駅停車で向かう。小田急江ノ島線のダイヤは基本的に各駅停車が2本来た後快速急行が来るようになっているため、思った以上に本数は多い。

東口・西口両方にロータリーがあり、バスの発着は結構多い印象がある。

ロータリー付近はお店も多く、朝は何台もバスが連なっていて駅を利用する人が多いことを示している。

ただ、ロータリーを出てすぐ近くの駅前商店街となると、道の狭さを実感する。実際平日昼間という状況下でも信号待ちによる渋滞が発生しており、車でのアクセスは厳しいと感じてしまった。

商店街のお店は基本的に個人商店が多く、チェーン店はほとんどなかった。

昔からのお店が多く、豪華な構えのお店もあって昔から発展していたというのも納得である。

その一方で、シャッターが閉まっていたり、店内が暗く人がいるようには見えないお店もあり、

商店街の衰退は目に見えて明らかなのが悲しいポイントだった。

同じ個人商店が中心の商店街でも、例えば近いところだと弘明寺は常に活気に溢れているので、比較してみるとどうしてもこちらのほうが衰退を感じてしまう。

駅前の開発計画が実現していれば道も広く活気に溢れる街になっていたと思われるだけに、残念に思った。

長後と湘南台の今後

ここまでの章で長後駅の衰退ばかり伝えることになってしまい、正直申し訳ない気持ちである。

しかし、長後駅はこのまま衰退の道を歩み続けるだけではない、とも感じるのである。

私は毎朝小田急江ノ島線の急行を利用しているのだが、毎日長後駅からは多くの人が乗車してくる。先述したバスに乗ってくる人々や、単純に長後駅周辺は住宅街になっていることが関係していると思われる。

また、学生服姿の人々が降車していく姿もあり、近くにある高校へのアクセス駅として長後駅は役目を果たしている。

周辺の駅の発展もある。数年前まで田畑が広がり、その特徴的な駅名と駅周辺の乖離から揶揄されてきた「ゆめが丘駅」には、2024年に大型商業施設のゆめが丘ソラトスが開業。駅からアクセスが容易な場所に大型商業施設ができ、住人は利便性が向上したと考えてもいいのではないだろうが。ただ、余計商店街の衰退が加速すると言われればそうなのだが…

とにかく、長後駅は利用する人こそ多いため、まだまだ活性化のチャンスは残っていると私は信じている。

そして、湘南台の今後についてはこれからも姿を大きく変えていく駅になると予想される。

現在相鉄いずみ野線をもっと西へ延伸する計画が進行しており、この記事で何度も取り上げてきた慶応大学を経由し、平塚駅または開発計画があり新幹線新駅の構想もあるJR相模線倉見駅まで伸ばす計画がある。

これが実現すれば駅の西側も発展することとなり、より一層湘南台駅が発展することになると思われるが、今の時代新路線開業は難しく、実現するのか、そしてそれがいつになるのかは全くわからない。

どちらの駅も、今後どうなっていくのかわからない駅であり、どちらも発展することを願わずにはいられない。

最後に

何も無い場所だったのに開発計画、そして地下鉄と相鉄の開業で発展を続ける湘南台と、地下鉄と相鉄の誘致に失敗し、その他致し方ない理由含めて様々な要因から衰退の道を辿ってしまった長後。近くでありながら反対の歴史を歩む2駅について理解いただけただろうか。

私の立場としては、毎日利用する客として、そして鉄道ファンとしてどちらの町も発展してほしいと素直に、強く思う。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

参考文献と協力してくださった方

書籍「横浜市高速鉄道建設史Ⅱ」横浜市交通局 編

サムネ提供:中沢さん

- ゆったりまったり、様々なジャンルの記事を書いていこうと思います。

コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。

小田急線もすっかり乗る機会が少なくなりました。確か長後駅は2面4線、高速列車の待避もできると記憶しています。地図を見ると市営地下鉄の線路は、西へ真っ直ぐ進めば長後へ向かうはずだが、これも急遽予定変更して湘南台へ向かうため、線路を急カーブで南へ曲げていることが伺えます。相鉄いずみ野線は、渋谷方面からの直通列車も乗り入れて来て湘南台が活性化したようだし、更に相模線の倉見までの延伸計画も密かにあるらしい、果たして実現なるか、是非実現して欲しい。

確かに長後駅と湘南台駅は相鉄と横浜地下鉄開業によって地位が逆転してしまったけど中央林間駅と南林間駅も同様に地位が逆転したような感じだ。小田急江ノ島線の当時の急行は南林間駅と長後駅に停車していた。東急田園都市線の中央林間駅開業と同時に中央林間駅が急行停車駅に、相鉄と横浜地下鉄湘南台駅開業と同時に湘南台駅が急行停車駅になった。後に新設された快速急行は中央林間駅と湘南台駅に停車して南林間駅と長後駅は通過する。それでも長後駅は待機線がある2面4線ホームであるのに対して南林間駅も当時は長後駅と同じ2面4線ホームだったけど2面4線ホームの駅は大和駅に移動して南林間駅は相対式2面2線ホーム(外側の2線は撤去)に縮小した。東京メトロ半蔵門線が東武鉄道の南栗橋駅と久喜駅まで乗り入れて中央林間から直通するようになってからはさらに中央林間駅と南林間駅の差は更に広がる一方だ。

コメント、ありがとうございます。

確かに南林間駅も駅の規模が大きかったり、急行停車駅なところが長後と似ていますね。江ノ島線でもあまり降りたことがない駅なので、今度訪れてみようと思います。

鉄道主体に考えるとその通り。

一方、生活面で車での移動、道路整備状況、更に少子化及び若者が今まで通り車所有の生活送るのか、等々時代の変化を見通した街づくりが如何に困難か。長後は人口は多い、かつ高齢者も増える。今更、駅前再開発して外から客を呼び込むより、今住んでいる人が住みやすい歩道整備(高齢者の電動車用)にする、主要道道路は長後駅を避けて通す、という考えもありか?

一点だけ補足させて下さい。

いすゞ自動車の藤沢工場は非常に敷地が広く、実は正門の最寄り駅は長後駅の方です。

昔は長後が急行停車駅、湘南台は各駅停車駅でしたし、路線バスを使い藤沢工場に直行する場合は長後ルートしか選択肢がないこともあり、社員送迎バスも含めて長後からがメインルートであした。

もともと鉄道新線を長後に繋ぐ計画になっていたのもそれと無関係ではないと思います。

ですが結果的に相鉄や市営地下鉄は湘南台駅の方に接続され、その後、湘南台寄りの藤沢工場の敷地の一部を分断する様な形で新たな道が整備された時に湘南台寄りの東門が新設されたことで、湘南台駅からのアクセスが劇的に向上しました。

現在も一般の路線バスで直行しようとすると長後ルートしかありませんが、今はいすゞ自身が湘南台駅と東門を繋ぐ来客用の無料シャトルバスを走らせる様になったため、湘南台駅ルートの利用者が多くなってきた感じです。

コメント、ありがとうございます。

確かに場所によっては長後の方が近くなりそうですが、正門は長後の方が近かったんですね。

工場の経営をしている側が、よりアクセスの良い方に出口を新設したり、バスを運行することは工場に勤務している方々にとってありがたい話だと思います。改めてにはなりますが貴重なコメント、ありがとうございました。

毎日長後駅からは多くの人が乗車してくる。先述したバスに乗ってくる人々や、単純に長後駅周辺は住宅街になっていることが関係していると思われる。と有りますがバス客の殆どが「“鉄道不毛地帯”」である綾瀬市からの客でして綾瀬市の場合は単に「“直接湘南台へアクセス出来る路線が実質的に存在し無いから”」という消極的な理由で利用しているに過ぎません。

コメントありがとうございます。

長後駅と湘南台駅では長後駅の方が綾瀬市に近いですが、やはり利便性を考えると快速急行が停車して乗り入れ路線もある湘南台に行けた方が嬉しい人が多いのでしょうか。ただ、記事の中で言及した相鉄いずみ野線の延伸が実現すれば、また結果も変わってきそうですね。

でも湘南台も開発失敗した街としても有名だと思いますよ。発展しているようには見えるけど、正直これが3路線接続の駅か?って思うくらい街がしょぼいと感じます。そのくらいの規模の駅だったら百貨店や大きな駅ビルなどなどの大型商業施設あってもいいのに、目立つのはパチンコ屋という体たらく。駅は1路線だけもテラスモールができてかなり賑やかになった辻堂と比較しても差は歴然。さらに湘南台が駅の規模の割には活気ない理由の一つに乗り換えが地下で全て完結してしまうので地上から客が出てこない問題もあります。もし相鉄がSFC延伸果たしたとしても仕方なくバスを利用してた慶大生が湘南台の街に出てこなくなるので活気がさらに落ちる可能性もあります。湘南台は武器はたくさん与えられたけどそれを活かしきれてないところでもあるんです。