こんばんは。今日も1日お疲れさまでした。

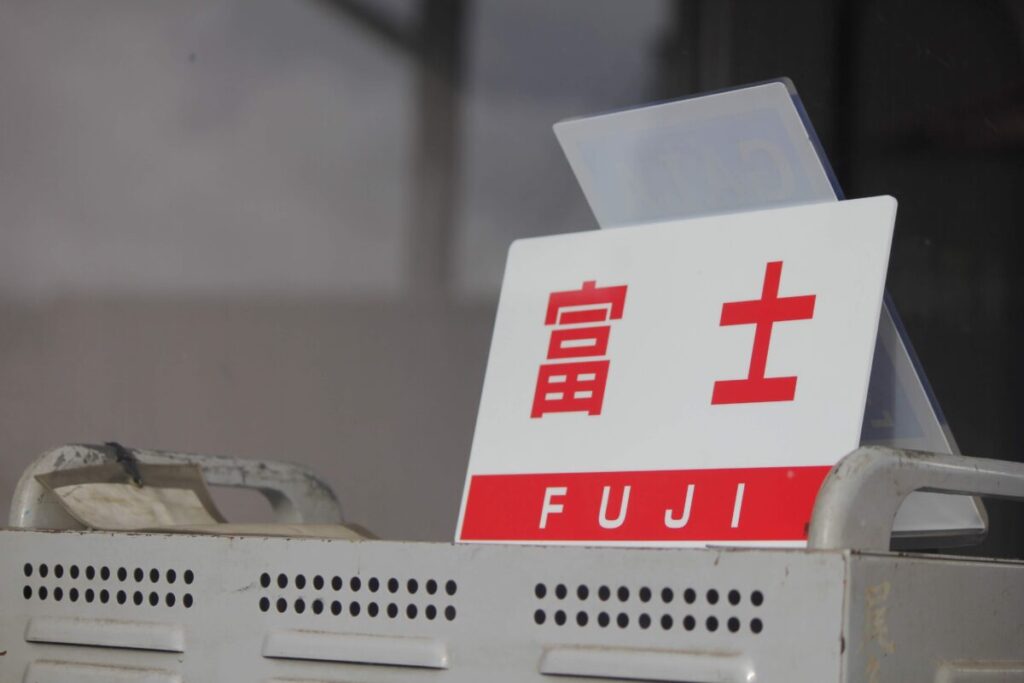

先日都内に用事があって行ったのですが、特急料金も何も変わらないならせっかくなら東京駅まで乗りたいよね、ということで、久しぶりの特急列車で東京駅まで乗車してきました。発車メロディは変わり、全部にグリーン車が付いている。執筆時点ではグリーン車開始からもう半年と少しなのですが、未だに慣れない自分がいます。というか東京駅のあの勾配によくダブルデッカーを付けた12両が対応したよなあ、という感想です。12両自体は特急あずさ/かいじ・富士回遊で走っているのでそこまで何も感じませんでしたが…。

先のダイヤ改正で「夕方以降の中央線特急を東京駅始発にする」という内容がありました。通勤客がどう思われたのかはさておき、新幹線や舞浜、葛西臨海公園から中央線特急を使い帰宅するのがとても容易になったうえ、東京駅から着席することによる着席保証なども確保されているため便利になった一方で、「遅延をいつまでも引きずる」「通勤電車の本数が減らされる」と言った弊害もあるようです。先のダイヤ改正での東京駅増発は「はちおうじ・おうめ号廃止に伴う措置」だったようですが、これが吉と出るのか凶と出るのか…。

東北・常磐方面の玄関口は上野、東海道・総武方面の玄関口は東京…と言った「○○方面の玄関」というのは昔からあり、上野東京ラインなどが開通した現在でも何となく引き継がれているところがあります。では、中央方面の玄関はどこでしょうか?そう、「新宿駅」です。

新宿駅の中央線ホームは緩行線を含めると8本。緩行線を含めずとも6本あり、遅延時などはこのホームの多さを活かして折り返し運転を行うことで遅延回復に努めることがあります。では、なぜこんなにもホームの本数が多いのでしょうか?今回は「東京駅」と「新宿駅」、二つの「中央東線ターミナル駅」にスポットを当ててみましょう。

中央の玄関口と言えば?

“中央本線”の玄関口の一つである「新宿」。山梨県民の僕は昔から「8時ぐらいの特急に乗って新宿で乗り換える」という環境で生きてきたため、未だに東京駅に特急が直通することが信じられません。

一方、”快速電車”の途中駅の一つとして存在する「新宿」。上り電車は基本的に東京駅まで運転。新宿行き・新宿始発は年々縮小傾向にあり、現在ではダイヤ乱れ時や忘年会突発臨などの異常時のみ運行されます。なぜ同じ「中央線」でもここまで性格が異なるのでしょうか?

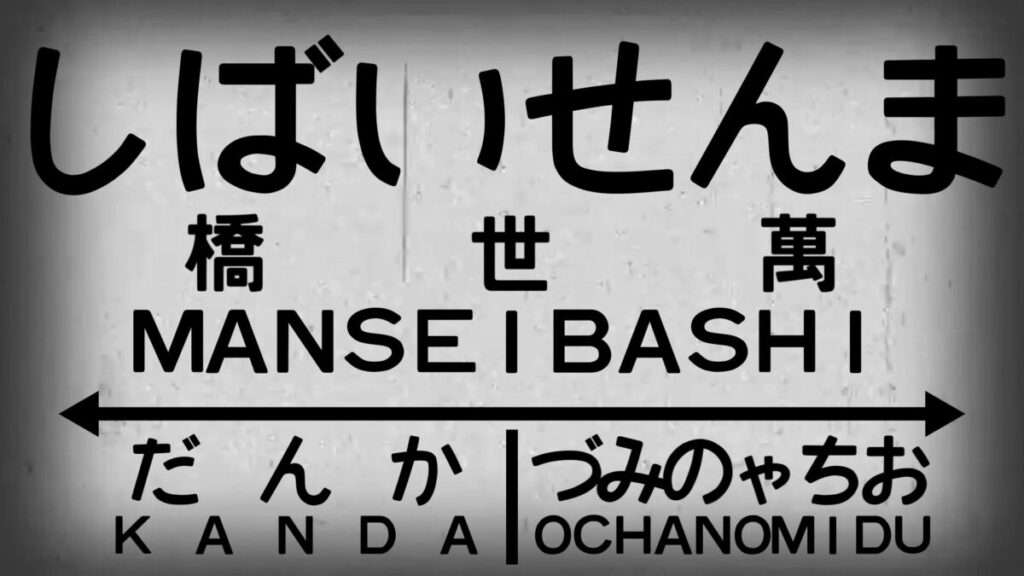

中央線の前身となった会社「甲武鉄道」は、新宿駅を中心に鉄道網を開通。最初は新宿駅から西側を中心に開発していましたが、西側を開発した後に東側に延伸。新宿から代々木方面に鉄路を伸ばし、「牛込(現在の飯田橋)」や「御茶ノ水」と言った今でも聞きなじみがある駅まで延伸。その結果、西側は八王子駅、東側は御茶ノ水駅までが甲武鉄道線として開通。八王子から先は国営鉄道線として開業していたため、同じ中央本線でも異なる経緯があります。

最初に中心駅として開業した新宿駅でしたが、当時のターミナル駅は飯田町駅でした。利用客が増え、1904年に飯田町駅から中野駅までを電化。それと同時に中距離蒸気列車・都市圏電車を分ける「遠近分離」を開始。全国で初めての「電車」の旅客運転を始めたのは甲武鉄道だったりします。

その後国営鉄道となり、電車は東京駅まで延伸。しかし、列車は飯田町駅止まりとなっていました。後に中距離列車は新宿駅までの運転となり、飯田町駅は現在のような形+貨物駅に変更。ここで、「新宿駅は中長距離のターミナル、東京駅は電車のターミナル」という役割が完成しました。

それ以外にも、東京駅のキャパの問題などもあるようです。1面2線ホームのみの中央線用スペース内で最高2分に1本ペースの電車を捌いている東京駅。そこに特急列車が突っ込んだら…。皆さんのお察し通りです。

特急東京延伸

さて、ここまで「中距離列車は新宿」「通勤電車は東京」という役割分担を見てきましたが、実際のところはどうでしょうか。

2025年度ダイヤ改正時の甲府駅平日8時台上り時刻表を見てみましょう。

| 8時台上り 普通:普通列車 あ号:あずさ号 か号:かいじ号 | 01:普通塩山 17:あ号東京 20:普通高尾 33:普通塩山 45:か号東京 53:普通高尾 |

気が付いたでしょうか。「東京行きの特急が当たり前のように存在」しています。中距離列車の終点は新宿…。妙ですね。

皆さんがご存じの通り、午前中に新宿駅に到着する上り特急(~あずさ16号)は全列車が東京駅まで直通します。もちろん「通勤特急 かいじ70号」もです。

一方の下り列車は「あずさ37号」を除き、新宿駅を15:30分以降に発車する特急(かいじ35号~)が東京駅始発となります。中央線特急の下り列車は「新宿駅」をL特急のように00分・30分のどちらかで発車する(定期)のでわかりやすいんですよね。

実はこの「東京乗り入れ」の歴史、案外古かったんです。

明日へ、便利レール、新ダイヤ

まず、この話をする前に「1986年11月1日ダイヤ改正」について触れておきましょう。

1986年、すなわち「国鉄にとって最後のダイヤ改正」は11月に行われました。民営化に向けた白紙ダイヤ改正であり、JRの管轄などを考慮したダイヤが組まれました。

この時代になると鉄道よりも車を使うユーザーが増加。いわゆるモータリゼーションです。全国各地で急行列車が廃止・臨時格下げされ、特急列車の運行本数が大幅に増加しました。また、「昼行食堂車」もこの改正で廃止。

一方の普通列車・快速電車はというと「シティ電車」というものが誕生。広島や北陸などで開始されました。また、中央線快速電車において国内2例目になる「通勤快速」の運転が開始。同時に大月までの快速電車乗り入れが開始されました。

優等列車の再編は中央東線にも影響してきます。

急行再編

1986年10月。とある少年は新宿駅にいました。看板には「昼行急行『アルプス』『こまがね』『みのぶ』『かいじ』『かわぐち』」「特急『あずさ』」の文字が。再末期でも中央東線の急行は5種類が運行されていました。

さて、この少年は11月にも新宿駅に行きました。そこにあった文字は「特急『あずさ』」と「臨時急行『アルプス』」のみ。ダイヤ改正によって5種類の定期昼行急行列車は、全て特急列車へと再編されたのです。この改正により、あずさは12往復/日から22.5往復/日へと大幅増加。内訳は「定期が20往復、臨時が下り2本、上り3本」。この時に「中央線の特急街道化」が開始されました。なお、当時は甲府止まりの特急列車(現在の「かいじ」)も「あずさ」として案内されていたため、感覚的に現在よりは本数が少なかったかもしれません。

同時に「千葉発着・東京発の特急列車」が設定されます。当時は今と違い、千葉系統は「発が2本・着が1本」の1.5往復、東京発が1本という体制で走っていました。また、今よりも大糸線直通が多かったことがポイントです。

当時、中央線東京駅のホームは現在の京浜東北線ホームに当たる3番線・4番線。今も昔も1面2線でさばいていました。現在の場所に移されたのは、北陸(長野)新幹線開業に伴う東京駅の関連工事が完了した、新幹線開業2年前の1995年のことでした。

その後もじわじわと東京乗り入れが増え、現在の形となっているのです。中央東線にまだ「スーパーあずさ」が走っていた時代も増加していました。Sあずさの東京幕はびっくりしたな…。

普通列車

通勤5方面の各路線には「中距離列車」と呼ばれる列車が存在します。(総武線?あー…)

それぞれ、

- 常磐線青快速

- 中央線普通列車(・中央特快本線発着)

- 東北線(高崎・宇都宮線)普通列車

- 東海道線普通列車

- 総武快速線の「千葉以東直通便」

この5種類が主として役割を果たしています。

さて、この中で「都心(23区)にまで来ていない路線」はどれでしょうか?そう、中央線普通列車です。実は中央線にも中距離列車が都心にまで乗り入れていた時代がありました。

新宿発の中距離普通

常磐線が東京に来ているように、中央本線の普通列車も昔は新宿駅まで乗り入れていました。当時の使用車両は「豊田区の115系」。「クモハ-モハ-クハ」からなる3連が基本であり、[3連]+[サハ]+[サハ]+[3連]といった変則的な編成を組んでいました。当初は「クモハ-モハ−サハ-クハ」という[4連]+[4連]でしたが、のちにサハだけ抜いて中間に組んでいたようです。

列車番号は現在と同じ「500番台M」。現在よりも「八王子」・「立川」発の列車が多く、最遠で「新宿」始発も存在していました。また、現在と違い「河口湖行」が夜に存在しているのも特徴的。当初は立川始発の普通列車が直通しており、快速電車はすべて高尾・大月止まりでした。

当時の普通列車は常磐線と異なり、「電車区間のほかにも『列車区間』でも通過運転」していたことが特徴。電車区間の通過駅(立川・八王子・高尾、後年豊田・日野・三鷹、再末期西八王子以外の新宿〜高尾各駅)以外にも東山梨・別田(=春日居町)などを通過していました。

1985年に夜行の1本を除いた普通列車が一度廃止され、中央本線の新宿乗り入れはここで途絶えたかと思われました。しかし、翌年1986年には朝夕を中心に復活。しかし、需要が少なかったこと・ボックス3ドア8連を中央線に乗り入れさせたところで混雑の助長になってしまうことなどから、1993年に新宿からは撤退しました。

現在、中央本線の普通列車は最東立川まで乗り入れますが、こちらもここ10年で本数が大幅に削減。2年前に高尾乗り入れも3本が快速電車に置き換わり削除され、快速の大月浸食がすすんでいます。

大月特快

一方、中距離普通列車の新宿廃止の替わりに大幅に本数が増えているのが「大月特快」とも呼ばれることがある「大月発着の中央特快」。1986年に快速延伸・日中中距離列車の代替として開始された特別快速の大月直通。当時の停車駅は「東京・神田・御茶ノ水・四ツ谷・新宿・中野・三鷹・立川から各駅」でした。青梅線にはまだ直通しておらず、当時の名称は特別快速のままでした。

1984年に武蔵小金井電車区のモハ201-163/164/165のパンタグラフを狭小トンネル対応に変えたことが歴史の始まり。甲府駅まで試運転を行った後、1985年に「大月までの臨時列車」として営業を開始しました。これが大月直通特快の前身となるものです。

1986年11月のダイヤ改正にて4往復が正式に定期列車として運行を開始。先ほども述べたように、このころには日中時間帯における「新宿始発の中距離列車」というものがほぼ無いに等しかった(立川始発として存在)ため、この列車が代替として運行していました。なお、大月からの接続はなかったようです。

これには山梨県の文化圏が関係しており、大月を中心とした東部エリアは、県庁所在地の甲府よりも稼ぎが良い東京都多摩地区の方が交通の便が良く、東京に出る傾向がありました。一方の甲府を中心とした国中圏は、東京に出るまでに「笹子峠」「小仏峠」と2つの峠が重なっており、東京には行きにくい地理をしています。そのため、普通列車を使って東京に行くことは金銭的に余裕が無い場合を除き、あまりありません。都内からの需要を見ると大月までがやはり多いようで、それも関係していたのかもしれませんね。上野原・猿橋・大月など東部エリアは東京のベッドタウンという面も強いのでしょうが。

富士急行×”E電”

中距離電車の快速振り替えは意外なところにも出てきます。そう、快速電車の富士急行線直通です。

「都心が近くなります E電(JR東日本)の富士急行線乗入れ決定」という言葉とともに大々的に宣伝された「河口湖直通E電」。こちらは、JR発足3年目が終わろうとしている1990年3月に誕生しました。時刻は現在とほぼ変わりません。都留市は「市の主要課題」として上げるほど望んでいたようで、宣伝文に「名実ともに首都圏地域への仲間入り」と書いてあるあたり、本当に楽になったんでしょうね。

中央特快の河口湖直通はいらないでしょ、という意見もよく耳にしますが、当初の乗り入れ目的が「地元からの嘆願」であったことや、多摩地域から山梨県東部(大月・都留)、郡内(河口湖など)地方への需要が一定数存在することなどを踏まえ、なかなか廃止に至らないものと思われます。今年で35年。案外歴史は長いんです。

まとめ

中央本線の起点は新宿、中央線の起点は東京。東京駅の貧弱さと新宿駅のホームの多さからヒントを得た今回の記事。次は大月特快の歴史にでも深く触れてみましょうかね。

季節がどんどん変わり、気が付いたら冬。僕も風邪引きました。お体ご自愛下さい。最後までご覧いただきありがとうございました。

- 晩年眠いので記事の信憑性はないかも(適当)

- 2026年2月8日JR東海213系5000番台、最後のJR東海非VVVF車の歴史を辿る!

- 2026年2月2日東武鉄道鬼は外!👹福は内!🫘秩父鉄道で「豆まき電車」が運行!電車で福を呼び込もう!

- 2026年1月19日JR東日本“横浜線”はなぜ全部”横浜駅”に行かない?~横浜線の歴史を紐解く~

- 2025年12月27日JR東日本中特?通特?青特? 中央線(東京〜高尾)の種別と歴史をざっくり解説!きみも中央線オタクになろう!

コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。