ご無沙汰してます。ふぺです。

最近リニューアルが進むJR九州の811系。2025年現在では大半の編成がリニューアルを終えていますが、そんな811系リニューアル車のうち2編成のみ検測機能を搭載した811系が存在します。それが811系PM7609・PM8105編成「REDEYE」。この2編成は営業列車として乗客を乗せながら線路や架線の状態を調べることができるという、いわばドクターイエローのようなものになっています。

では実際どのように検測しているのでしょうか?

811系「REDEYE」とは

…と、その前に基礎知識として811系「REDEYE」について軽く解説していきます。

811系「REDEYE」とは、少子高齢化に伴う労力不足及び検査業務の省力化を目的に2017年に登場した車両で、既存の811系リニューアル改造にプラスで検測機能が搭載されたものになります。

この「REDEYE」は2編成存在し、まず2017年に登場したPM7609編成と翌年に登場したPM8105編成が該当します。またこのうちPM8105編成にはサハの元トイレ室を改造し、屋根上に電車線路モニタリング装置を搭載しています。

また外観も通常の811系とは違い、通常の811系リニューアル車は青色を基調としたデザインとなっていますが、811系「REDEYE」は前面にロゴが掲示されているほか、貫通扉のCTロゴも赤色に変更されています。

この「REDEYE」は通常の811系と共通運用になっているため、おもに811系の走行区間である鹿児島本線 門司港〜荒尾や日豊本線 小倉〜中津、長崎本線 鳥栖〜肥前浜、佐世保線 江北〜早岐にも入線するほか、まれに検測列車として福北ゆたか線・豊肥本線・大村線にも入線するようになっています。

※811系やREDEYEの詳細についてはこちらをご参照ください。

実際に検測の様子を見ていこう!

と、いうわけで実際に811系「REDEYE」に乗ってみましょう。

今回乗車していくのは4141M 区間快速鳥栖行きです。この列車は13時48分に門司港を発車し、途中の福間まで各駅に停車・福間から二日市までは快速運転を行い、終点の鳥栖には16時05分に到着する運用になっています。

まずは外観から見ていきましょう。前方の荒尾方にPM2110編成・後方の門司港方にPM8105編成を連結した8両編成となっており、このPM8105編成とPM2110編成を見比べると、外観上は前述のロゴ表記以外ではあまり違いがないように思えます。

しかしPM8105編成の特徴は前面ではなく、この中間車にあります。

この中間車はサハ811-8201で、PM8105編成のリニューアル前であるPM105編成と一部の811系には、急行列車にも使用できるようにサハにもトイレが設置されていました。

このトイレ室をPM8105編成では機器室に転用。PM8105編成より後年に登場したPM2106編成では、サハのトイレ室は業務用として通常リニューアルのトイレ室と変わりない外面(立ち入り禁止)に改造されましたが、こちらはドアすらも撤去されており、完全に入ることができないようになっています。またこの機器室は基本的に白一色で塗装されている点から、いざ見てみると地味な印象を受けます。

しかし機器室とはいえ特段機械の音がするわけでもなく、外面にちらほら設置されているガラリからも特に音はしませんでした。

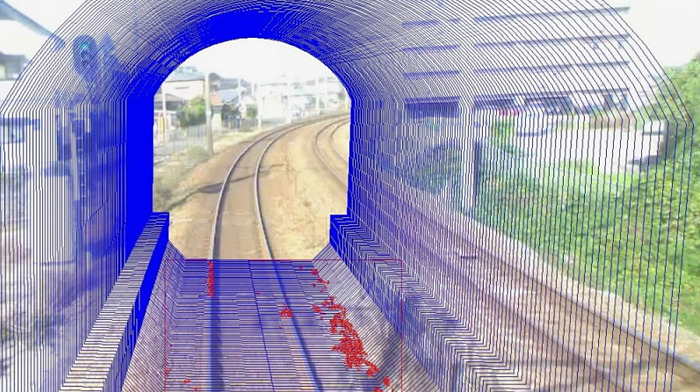

またこのサハ811-8201の屋根上には電車線路モニタリング装置が設置されており、車上に搭載した8台の4Kカメラによって、線路の電線や電車に電気を供給する設備を撮影します。

また実際に検測の様子を見てみると投光器によって架線部を照らして検測しており、これにより夜間でもしっかり検測できるようになっています。

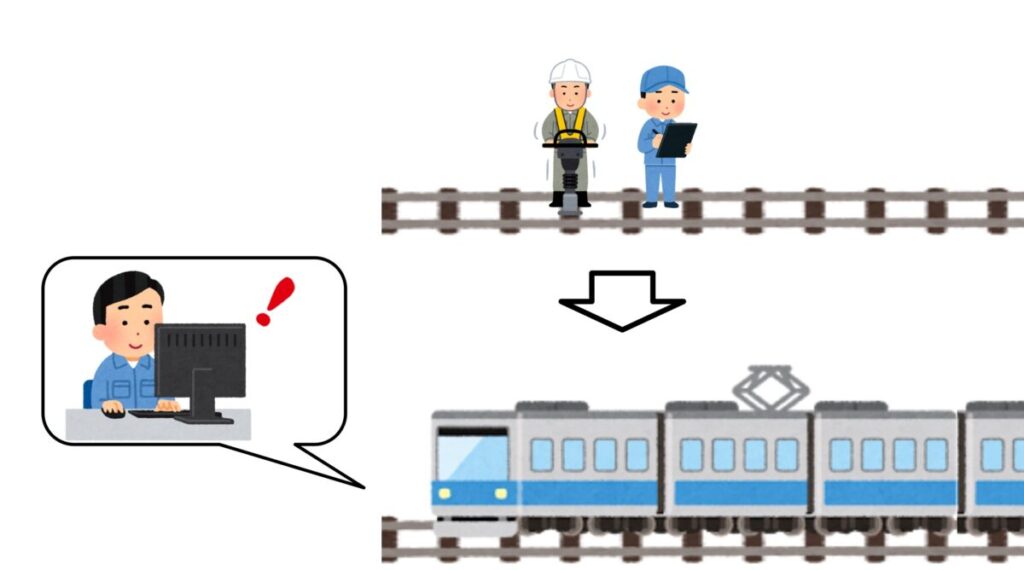

またこの電車線路モニタリング装置により、従来作業員が線路近くで行っていた作業を減らすことができ、作業員の安全性向上に繋げることができます。

次に運転席を見てみましょう。

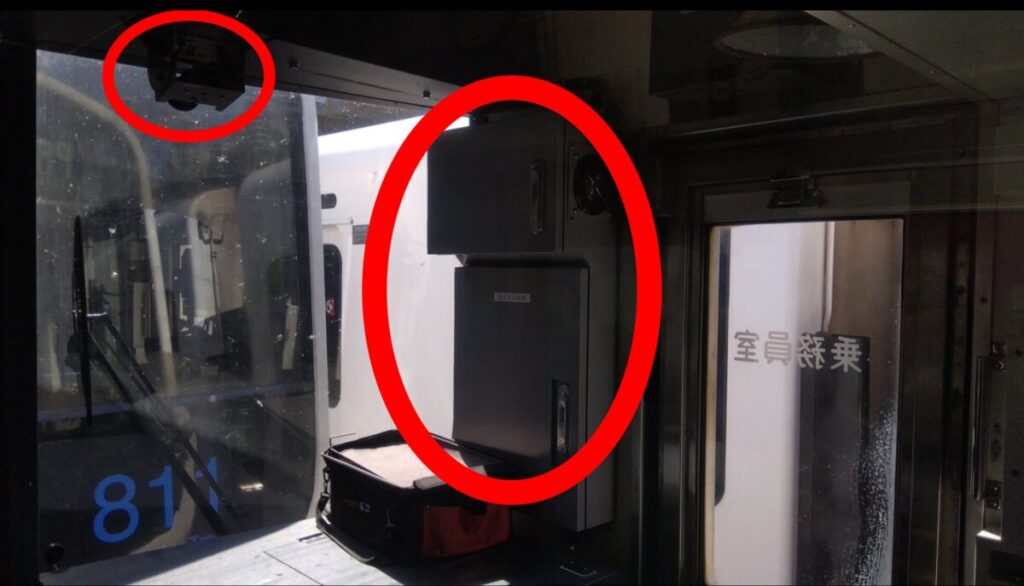

運転席の左側を見てみると、通常の811系の運転席にはないような機器が設置されているのがお分かり頂けるかと思います。これは列車支援巡視システムと呼ばれるもので、公益財団法人鉄道総合研究所が開発した線路周辺画像解析エンジンを活用し、NECグループの協力を得て国内で初めて実用化されました。

このうち、上記の画像左側の赤マルで示しているのが列車支援巡視システムの機器ハウジングで、右上の赤マルで示しているのが列車支援巡視システムのステレオカメラとなります。またこの列車巡視システムでは

・列車走行に支障を来す恐れのある物体の検出

・差分検出

・線路沿線の物体・地形認識

・自己位置推定

の機能を搭載しており、例えば「建築限界に近づいている草木等があった場合それを検知して後日作業員が対処する」などということができるほか、今まで職員が目視確認後に手入力で行っていたレポート作成作業を自動で整理できるようになったため、検査業務を大幅に省力化することに成功しています。

そしてこれがステレオカメラ。このカメラは1つの運転席に2箇所設置されており、このカメラが撮影した線路の沿線環境の映像を解析することで、支障物を自動で検知することが可能になっています。これにより、従来より効率的かつ安全・安心なメンテナンスが行うことができるのです。

まとめ

いかがだったでしょうか?

811系「REDEYE」…営業運転しながら検測するという中々面白い電車であることがお分かり頂けたかと思います。実は意外にもREDEYEのような検測機能を積んだ営業車両は多く走っており、E5系U28編成やE131系680番代など全国各地で多く走っています。

もしかするとあなたが今乗っている車両にも、検測機能が搭載されているかもしれません…笑

参考資料

- icon @Bashamichi_mm04

- 2025年12月26日その他【福岡市を横断】地下鉄空港線を自転車で走破してみた!!!

- 2025年12月14日JR九州【航空祭2025】年に1度だけ築城駅に臨時停車する特急ソニックに乗ってきた話

- 2025年12月13日記事JR九州 2026年ダイヤ改正の概要をまとめる

- 2025年12月4日JR九州【山々を越えてゆく】1日3往復!?熊本と大分を結ぶ特急「九州横断特急」で行く豊肥本線完乗旅

コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。