どうもどうも。真面目に花粉が辛いスギ花粉です。突然ですが皆さん、普通列車グリーン車って聞いたことありますよね?現在JR各社が運行している普通列車のうち、一部の列車にはグリーン車が連結されています。JR九州では特急車両の間合い運用時に見ることができるほか、JR東海では、名古屋地区のホームライナーに見ることができます。また、岡山と高松を結ぶ快速マリンライナーにもほぼ全列車にグリーン車が連結されています。

しかし、マリンライナーを除けばこれらはどれも1日数本程度と、あまり多くはありません。一方JR東日本では、首都圏の中距離電車のほとんどにグリーン車が連結されるなど、他社とは比べものにならないほどたくさんの列車が運行されています。今回は、いつから首都圏でグリーン車のようなものがはしっていたのか、どんな特徴があるのかを見ていこうと思います!ぜひ最後まで見ていってくださいね!!

※以降本記事において「普通列車グリーン車」と表記する場合には、特記のない場合は首都圏で運行されているもののことを指します。また、路線名・各線運行区間は案内上のものを用います。

また、今回の記事ではサムネイルにおいて鶴川氏に協力していただきました。9割9分作っていただいてしまいました。本当にありがとうございました。という訳で読者さんはぜひ鶴川さんの記事も見てください。

歴史

まずは現代に至るまでの歴史を見ていきましょう。

首都圏の電車におけるグリーン車の歴史は深く、遅くとも1914年には現在のグリーン車にあたる二等車(三等級制での二等車)が、京浜線(東京〜高島町(廃駅)間)で運行を開始しています。京浜線の二等車は、車両寸法が小さかったという当時の事情から、車内をより広く使えるロングシートが採用され普通車と大差がないようにも見えましたが、座席の奥行きを深く取ることにより、座り心地を向上させました。その後、1930年には横須賀線で電車運転開始と同時に二等車が連結されます。拡大を見せた電車二等車ですが、日中戦争・第二次世界大戦が始まると様子が変わり、1938年には京浜線での2等車連結が取り止められ、1944年4月には横須賀線でも連結が中止されて、首都圏の電車から二等車が消滅します。しかし横須賀には海軍の鎮守府があり、大将レベルの軍人が利用することもある路線であったため連結再開の要望が強く、わずか5ヶ月後には連結が再開されています。

戦後には、80系の登場に伴って東海道本線でも運行が始まります。初の長距離用電車となった80系では、座席にボックスシートを採用。普通車でもボックスシートが採用されていましたが、背もたれや座面などに違いが見受けられました。編成内に2両が連結されており、これは現代まで引き継がれることになります。

80系の老朽化、技術的な陳腐化が進んだ1962年には近郊電車用に111系が開発されました。この頃の国鉄の一等車(二等級制での一等車。現在のグリーン車。)は、特ロすなわちと並ロに大別することができます。「ロ」というのは形式称号におけるグリーン車のことですね。車内設備は文字通り特ロの方が上であり、電車では特急や一部の急行に連結されていた一方、並ロは普通列車や準急列車に連結されていました。111系のグリーン車であるサロ111形も例に漏れず並ロであり、回転式クロスシートが使われていてリクライニングはできないものでした。座席そのものについてはL/Cカーのクロスシート時を想像して貰えば大丈夫だと思います。もう少し背もたれが倒れてるかもしれない()。

そんな並ロの普通列車グリーン車でしたが、1973年には横須賀線、総武快速線用にサロ113形が登場。この車両は、回転式リクライニングシートを備えるいわゆる特ロに相当する車両で、車内はほぼ急行形グリーン車と同等。シートピッチも1160mmと、快適性が向上したことで利用者からは大いに喜ばれ…ませんでした。

何を隠そう、このサロ113形、定員が少な過ぎたんです。以前の80系(サロ85形)や、111系(サロ111形)では定員は64人でした。しかしこのサロ113形、定員わずか48名。並ロ各車と比べて16人も少ないのです。当時から自由席で運行されていましたから、「グリーン券を買ったのに座れない。」なんて事象が発生してしまったのです。そんなサロ113形は、簡易リクライニングシートで、シートピッチ970mmのサロ110形1200番台に置き換えられ、当時は快速列車にグリーン車が連結されていた関西に転出しました。車両面では、この後しばらく大きな動きがありません。

「特急・急行格下げグリーンも解説しろよ」って声がしなくもないですが、あんなの理解できる方がおかしいので無理です。書き出したらキリがなくなる()

…一応少しは書きます。まずは急行格下げグリーン車です。当時の国鉄ではサービス向上のため、急行列車のグリーン車の冷房化を推進していました。冷房化改造を行った例も多数ありましたが、153系サロ152形(非冷房で特ロ)の一部車両はサロ165形(冷房車で特ロ)の新製によって置き換えられ、玉突きで準急列車で使用されていたサロ153形(並ロ)を置き換えました。そこで余剰となったサロ153形を小改造して完成したのがサロ110形の0・900・1000番台。定員は60名でサロ111形よりほんのわずかに少なかったです。その後は、一部車両が冷房化されたり、冷房化されなかったグループが特急格下げグリーン車(後述)に置き換えられたりします。しかしながら、冷房化されたサロ110形の一部車両はJR東日本に継承され、1992年まで走りました。

次に、特急格下げグリーン車です。これは、1982年の上越新幹線開業によって余剰となった181系などのグリーン車を改造の上、老朽化が進んでいたサロ153格下げのサロ110形の置き換えに用いたものです。種車は前述の181系のみならず、183系、485系、489系など多岐に渡り、番台区分はサロ110形300・350・1300・1350の4区分。しかしながら種車の製造時期などの差から、番台区分以上の形態差地獄を形成しています。書ききれないのでパスです。あんなの怖い。

その後、国鉄は経営難が深刻化し、毎年のように運賃・料金の値上げを行います。特にグリーン料金は贅沢料金として狙い撃ちされ、特に関西圏では客離れが深刻化。普通車のアコモ改善と相まって連結が廃止されました。一方の東海道・横須賀線系統は、葉山や湘南の富裕層に支えられて堅調であり、引き続き連結が続くことになります。

時代は進んで1987年、国鉄は爆破分割民営化されてJRとなります。この頃の東海道、横須賀、総武快速の各線のグリーン車は、ほとんど以前と変わらず運行されていました。変わったところと言えば、定員不足で関西に追放されたサロ113形が帰ってきたことくらいです。先ほども書いたように関西圏でのグリーン車連結廃止に伴って、サロ113は関東に戻ってきていました。この結果何が起きたかというと、利用客は「特ロ相当の設備を持つサロ113よりも、並ロ相当の設備の車両を望んでいた」のです。確かに座れないのであればグリーン車は意味を持ちません。そこでJR東日本は、乗客の望み通りに並ロ相当の車を…作ったわけではありません。

JR東日本は、車両を2階建てにするという方法でこの課題の解決を図りました。そのころのグリーン車連結各線では113系や、211系が使用されていましたが、編成内2両のグリーン車のうち、1両を2階建てとしたのです。113系にはサロ124・125形、211系にはサロ212形・213形が導入され、1両当たりの着席定員90人と、並ロと比べても1.5倍となりました。

これが非常に好評だったようで、後に登場したE217系、E231系、E233系、E235系、E531系では、2両ともが2階建てとして登場しています。大柄な車体は人々の目を惹きますから、需要喚起にもなったことと思われます。

2004年からは、湘南新宿ラインの全列車南北直通運転開始に伴って宇都宮線と高崎線の一部列車でもグリーン車の営業が開始されます。これに伴って、普通車のみで製造された小山所属のE231系にもグリーン車が連結。

時を同じくしてSuicaグリーン券システムが利用可能になりました。事前にSuicaでグリーン券を購入して座席上部のリーダにタッチすることで車内改札を省略することができるようになりました。

路線網、運行本数の拡大はまだ続き、2006年7月には、高崎・宇都宮線のすべての列車にグリーン車が連結されました。当初の計画では80%の列車に連結する予定であったため、予想以上の好調であったことがうかがえます。その直前の同年3月には常磐線中距離電車にもグリーン車を連結することを発表。1年後に土浦~上野間のすべての中距離電車にグリーン車が連結されました。この時東京都心を発着していた中距離電車のすべてにグリーン車が連結されたことで、しばらくの間拡大は止まります。安定を迎えたかに見えたグリーン車でしたが、2015年に中央線快速電車にもグリーン車を連結することが発表され、大きな話題となります。純粋な通勤電車線区への投入は初めてで、この区間これまでの10両編成の中間にグリーン車を2両連結して12両編成とするため、ホーム延長工事をほぼ全駅で行うなど大掛かりな工事の末、2025年3月ダイヤ改正より営業運転を開始しました。

2.運行形態

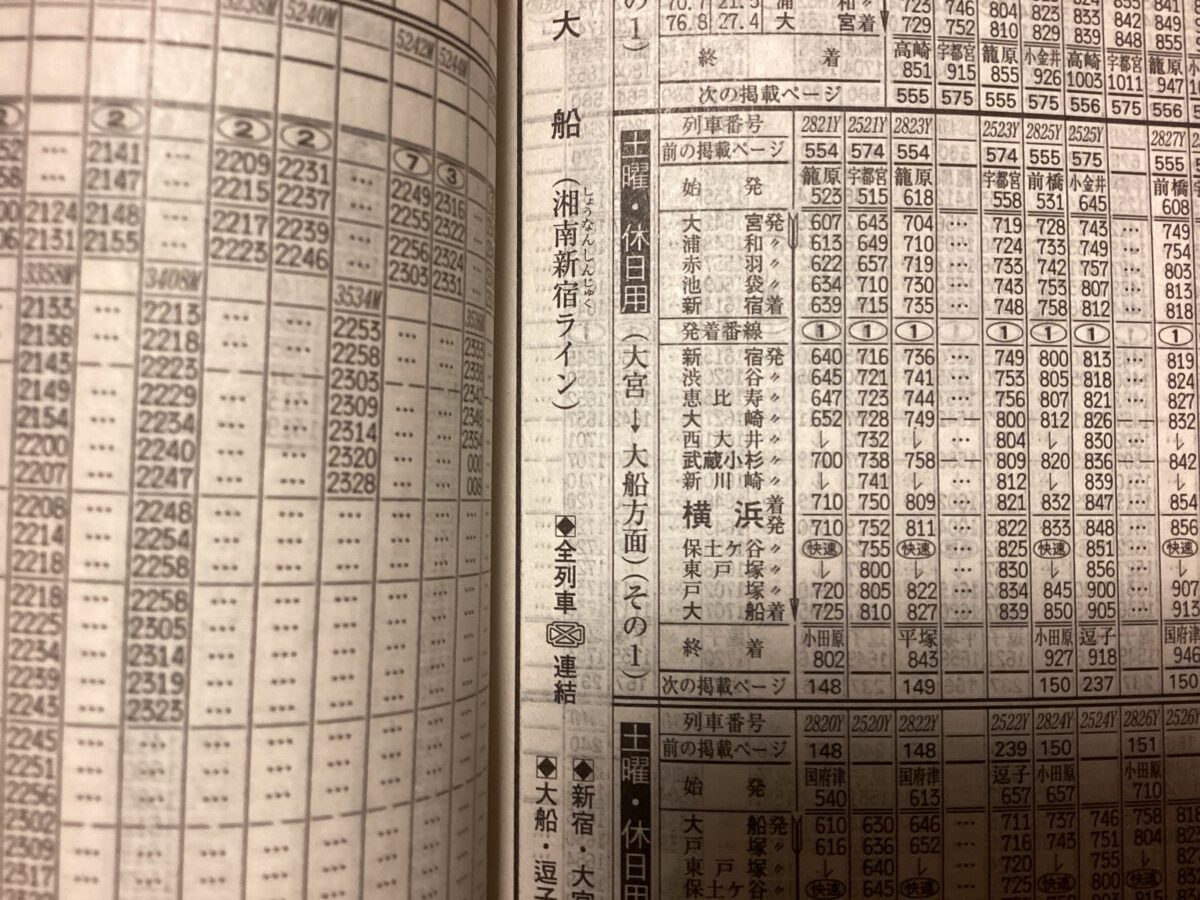

次に運行形態です。2025年3月ダイヤ改正時点で、普通列車グリーン車は次の区間で運行されています。

- 東海道線(東京~沼津)

- 伊東線

- 横須賀線

- 総武快速線

- 成田線(千葉~成田空港)

- 外房線(千葉~上総一ノ宮)

- 内房線(千葉~君津)

- 総武本線(千葉~佐倉←成東)

- 高崎線

- 両毛線(高崎~前橋)

- 宇都宮線(上野~宇都宮)

- 常磐線(上野~高萩)

- 上野東京ライン(成田線を除く)

- 湘南新宿ライン

- 中央線(東京〜大月) NEW!!

- 青梅線(立川〜青梅) NEW!!

とまあこんな感じです。総武快速線系統が千葉から先で細かく枝分かれするため路線数が多くなっていますが、千葉以東の区間では本数は多くありません。成東〜佐倉間に至っては0.5往復のみです。意味あるんか?

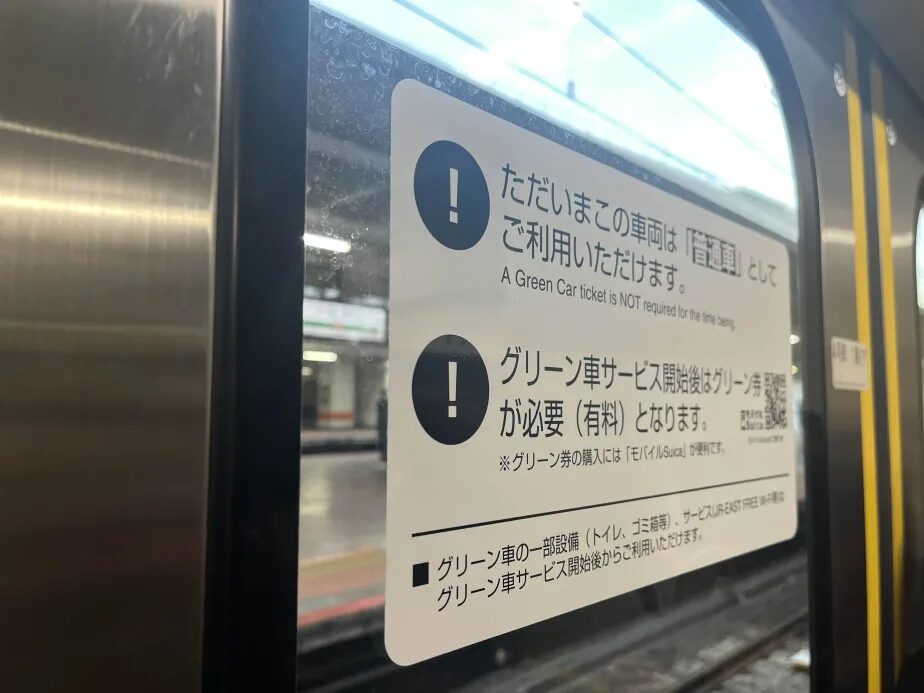

中央線・青梅線では、つい先日のダイヤ改正よりグリーン車の連結が開始され、お試し期間として無料開放されたグリーン車は、良くも悪くも話題となっていました。

そして、東海道線・高崎線・宇都宮線・横須賀線・総武快速線・中央線・常磐線中距離電車では、ほぼ全列車にグリーン車が連結されているのも特徴で、JR他社のグリーン車との大きな差となっています。

自由席であるというのも大きな特徴で、速さへの対価と考えることができる特急列車の自由席を除くと「運賃以外に料金を収受するが着席の保証はしない」というシステムはかなり珍しいです。というか普通列車に有料座席が連結されること自体が珍しいです。普通列車グリーン車と似たような例として、関西地区の新快速に連結されているAシートがありますが、こちらは指定席であることから着席が保証されています。

また、関東私鉄各社の有料ライナー(TJライナー、S-TRAIN)は、停車駅をかなり絞っており、速達列車としての性格もあります。こう見ると、普通列車グリーン車というものはかなり異質なものなのかもしれませんね。

料金

次に料金です。

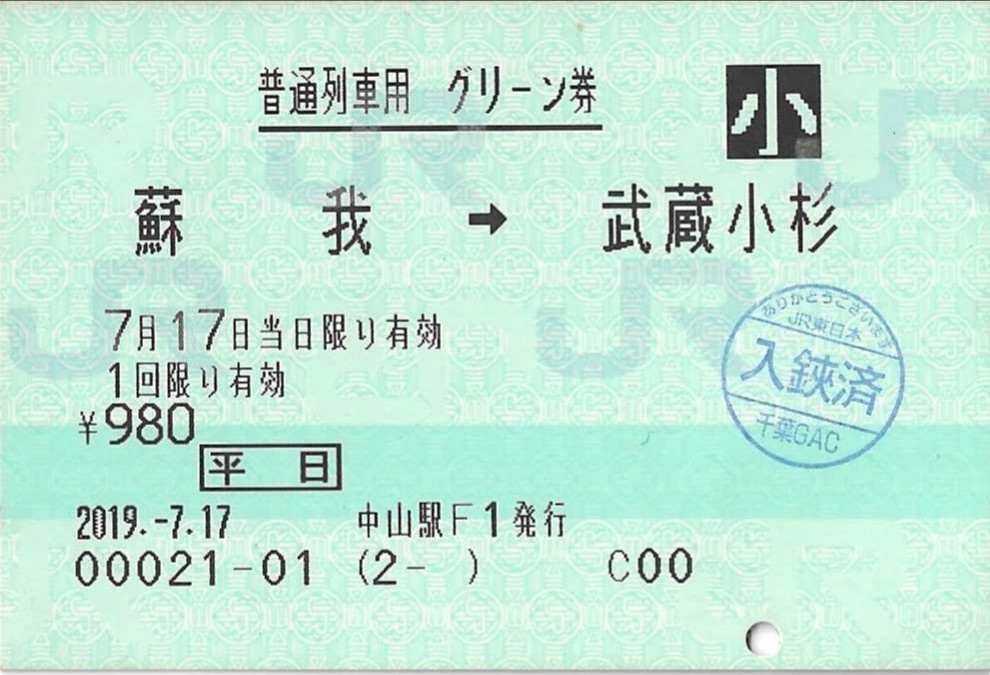

普通列車グリーン車は、購入方法によって料金が異なるのが大きな特徴です。Suicaカード・モバイルSuicaを用いて購入すると、Suicaグリーン料金が適用される一方、自動券売機やみどりの窓口で紙のグリーン券を発行したり、車内でアテンダントからグリーン券を購入したりすると、通常料金が適用されます。数年前までは、事前料金・車内料金の区分で車内購入時のみ割高な料金となっていましたが、現在では紙のグリーン券を買うと発行場所に関わらず割高な料金となります。

距離別・購入方法別のの対照表は以下の通りで、数年前までと比べるとかなり割高な印象です。特に101km以上の料金区分の新設は痛かった…

| 乗車距離\料金種別 | Suicaグリーン料金 | 通常料金 | おまけ•特急料金 (事前購入・チケットレス) |

| 0〜50km 東京~大船/久喜 等 | 750円 | 1010円 | 660円 |

| 51km〜100km 東京~小田原/熊谷 等 | 1000円 | 1260円 | 920円 |

| 101km〜 東京~高崎/宇都宮 等 | 1550円 | 1810円 | 1480円 |

なお、表の通りチケットレス特急券の方が安いので、特急停車駅相互間なら特急を使った方が安いし早いです。JREポイントもいっぱい貯まります。なんなんだこの逆転現象。

ちなみにJREポイントをグリーン券に交換して乗車することもできます。交換レートは距離に関わらず一律600ポイント。ステージによっては400ポイントや500ポイントとなります。ポイント交換を利用する場合は、長距離がお得になるでしょう。

次回予告

さて、ここまでは普通列車グリーン車の歴史、運行形態、料金についてお話ししてまいりましたが、次回の記事では実際に乗車して設備やサービスを見ていくことにしましょう。なる早で出します。頑張る。

そして今回の記事では、画像の多くで編集部内のさまざまな方にご協力いただきました。本当にありがとうございました!! ぜひ他の方の記事も見ていってください!!

それでは今回も駄文にお付き合いくださりありがとうございました。コメントもどしどしお送りいただけると嬉しいです!それではまた!

- 2026年1月21日記事【2026最新版】今年もすごいぞ!JR東日本春の臨時列車まとめ

- 2025年12月13日京成電鉄【想定外】4直、思ってたより壮大なダイヤ改正だった件

- 2025年10月26日記事【千葉県鉄道路線解説】東金線〜13.8kmのいまと未来〜

- 2025年9月19日記事きっぷを買って旅に出よう!長距離乗車券買い方講座!

コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。

JR東日本の中電と中央線快速のみにほぼ全列車G車が連結されているのは首都圏の朝夕ラッシュ時の混雑が他地区の、たとえ関西の快速·新快速と比べても、段違いに激しいうえに通勤圏(=乗車時間)が長いからです。必ずGに乗るという愛用者だけでなく今日は疲れたから、具合が悪いから、荷物があるから乗るというスポット利用者が多いからグリーン車ビジネスが成立します。

ちなみに小さい頃に広島の山陽線で80系の格下げ車に乗ったことがあります。座席はボックスですがソファーのようにリラックスできる広々したものでちゃちな転換クロスよりよほど快適だった思い出があります。