姫路駅は山陽本線、新幹線、駅を出て少し歩くと山陽電鉄の山陽姫路駅のある大きなターミナル駅です。

そんな姫路駅を歩いていると、ひっそりと佇む異様な雰囲気の改札機があります。

その改札を進むと、駅を出る…のではなく、プラットホームがあります。今回の記事ではそのホームから出発し、山の間をすり抜けながら岡山県の新見まで向かう「姫新線」について紹介します。

路線の概要

路線名の姫新線は「姫路」と「新見」の頭文字から取られており、

津山が終点だった頃は「姫津線」という路線名でした。

| 起点・終点 | 姫路~新見 |

| 駅数 | 36 |

| 路線距離 | 158.1km |

| 最高速度 | 100km/h |

また、全線単線・全線非電化となっています。

兵庫県の真ん中辺りから岡山県の西の端まで向かうことから、路線距離がとても長く、東北本線や山陰本線のようにいくつかの区間に分けられて運行されています。

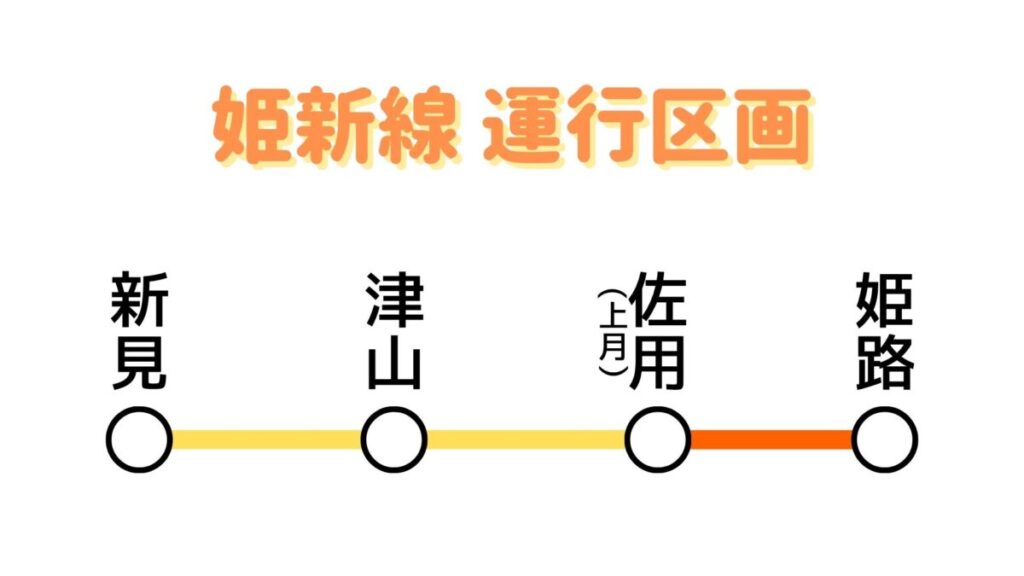

大まかに、この図の1区間で運用が分けられています。

このうち、姫路~上月は高速化工事がされており、ここと上月~新見は別の路線のようになっています。

区間により使用車両も異なりますが、ここは次の章で紹介しようと思います。

使用車両

■姫路~上月■

ここの区間は先述した通り、高速化工事がされており気動車のローカル線としては比較的高速な100km/hが最高速度に設定されています。車両もそれに対応した早く走れる車両になっています。

キハ122・127

両運転台のキハ122、片運転台で2両編成のキハ127。

どちらも最高速度は100km/hで、見た目は関西でよく見る顔をしています。

それもそのはず、221系や223系、321系や521系と設計を共通化しており、更にはえちごトキめき鉄道にはアレンジされたET122系が在籍しています。

車内の座席配置は1列+2列の転換クロスシートに、一部だけロングシートが混ざっています。

トイレも併設されていて、長距離輸送も安心の仕様になっています。

この形式は高速化工事がされた区間に投入されており、姫新線の顔となる形式でもあります。

■上月~新見■

キハ120

皆さんおなじみ?の、JR西日本の末期ローカル線の常連形式です。

この形式は佐用~新見間で使用されており、基本的に1両編成で行ったり来たりしています。

最高時速も85km/hと控えめです。

車内はロングシートとボックスシートが組み合わさったセミクロスシートで、トイレもしっかり設置されています。

ただ、扉が折戸採用な上、狭く急な段差がありバリアフリーに非対応なちょっと時代遅れな形式です。

場所が場所なら、もう引退かも…

■津山~中国勝山■

キハ40

津山~新見のうち、中国勝山駅まではキハ40の担当する運用もあります。

以前は姫路~上月でも運用され、姫新線独自のカラーリングをまとっていましたが、今は人の少ない区間で、首都圏色になり、一部の運用に割り当てられています。

沿線紹介-姫路~上月

さて、ここからが本題です。まずは起点に近く、賑やかな区間を、実際に乗ったような感覚で紹介します。

まず、姫路駅のホームに入るところに不思議なものがあります。

ここは姫路駅の中。後ろには山陽本線のホームに向かう階段もありますが、姫新線のホームに入るにはもう一度改札口を通る必要があります。いわゆる中間改札というやつです。関東にお住いの方は鶴見線の鶴見駅を思い浮かべていただくとわかりやすいと思います。

まあ、鶴見線の方は消えましたけど…

姫新線の駅には自動改札機がないため、ここで一度改札を通って貰う必要があるんですね。

姫新線のホームは改札口を通って左側にありますが、右側には兵庫県を北に向かい山陰本線和田山駅まで向かう播但線があります。唯一元の顔を残した103系が走っていたり、顔を真っ平らにされたキハ40がいたりする面白い路線です。

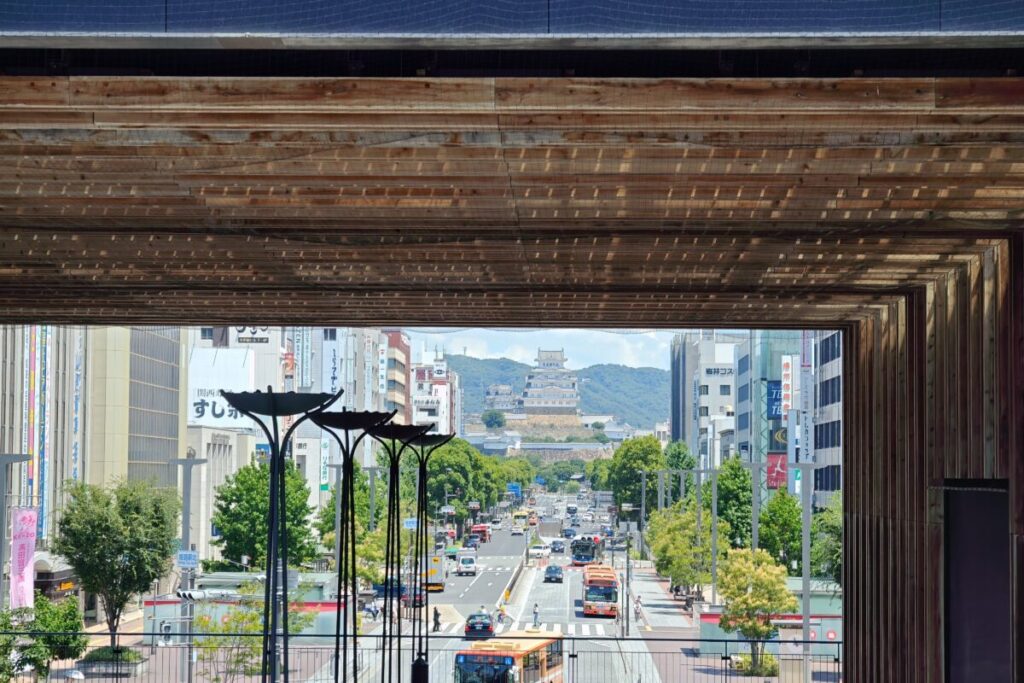

播但線を横目に見ながら姫新線のホームに向かうと、右側に見えてくるのが姫路のシンボル、姫路城。

姫路駅で一番キレイに姫路城を見られるのがこの姫新線ホームです。狙ったかのようにまっすぐ道がひらけていて、しかも建物にも穴が空いています。

では、乗車していこうかと思います。このときは単行のキハ122でした。

姫路駅を出ると、まず下に線路が見えます。これは山陽電鉄のもので、JR姫路駅よりも少し北側には山陽姫路駅があります。南下して海沿いを走り、このまま明石や神戸高速線、阪神線を経由して大阪まで向かうことができます。

そして、川を渡るところで右に見えてくるのが、姫路モノレールの遺構です。

この姫路モノレールについては解説記事を上げてる方がいるので、紹介しておきます。

サムネのセンスが、すごい…

モノレールの遺構を通り過ぎると、右に大きくカーブし山陽本線とはここでお別れです。

姫新線の線路も、ここで地上に降ります。

しばらく住宅街の中を進み、2面2線のホームを構える播磨高岡駅に到着。まだまだ郊外といった感じで、近代的な車内も相まってローカルな雰囲気は床下から響く音以外ありません。そういえばこいつ気動車だった。

次は余部駅。餘部ではありません。

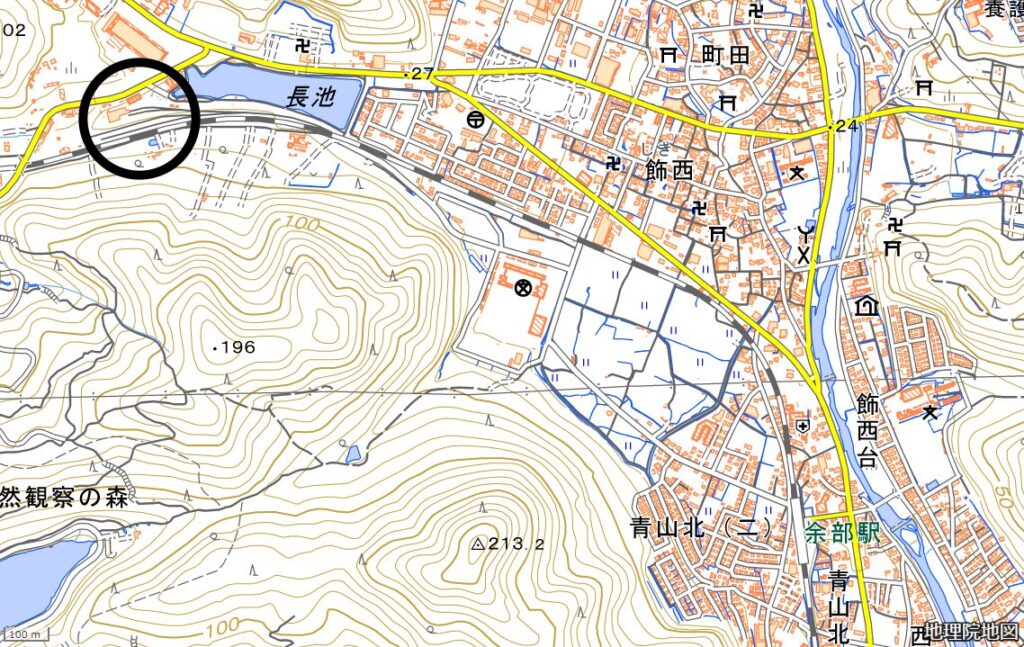

実は、姫路から出てここで終点の列車が結構な数あります。あまりにも短すぎる運行区間ですが、その理由は余部駅を出て山の中に入るとわかります。

右下には余部駅があります。線路を辿って左上を見てみると、黒丸のあたりに車両基地があるのがわかるかと思います。

余部駅の先には車両基地があるため、そこに向かう回送列車がお客さんを乗せているというわけです。

ちなみに余部行きは1日10本以上あります。もっと先に行きたい人は発狂案件ですね。

余部駅の先は少しだけ山や田んぼの中に入り、真新しい広場を構える太市駅に到着。そのまままた山の中を通り過ぎると、街が見えてきて、これが本竜野駅です。2面2線な上、橋上駅舎まで構える立派な駅で、たつの市の中心駅です。昔はここで折り返す列車がたくさんあったそう。

本竜野駅から北上し、東觜崎駅に。ここは全国的に有名なそうめん「揖保乃糸」のふるさととも言える地で、駅から東へ行くと資料館もあります。さらにその近くには「素麺神社」というものまで。

さて、次は姫新線の大きな区切りとなる駅です。

播磨新宮駅は姫路駅から出る列車の半分近くの終着駅になっており、ここから先佐用や上月に行く列車は1時間に1本すら下回ります。姫路駅を出るときにはほとんどの時間で1時間に2本あったのにもかかわらず…

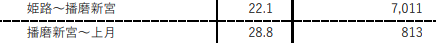

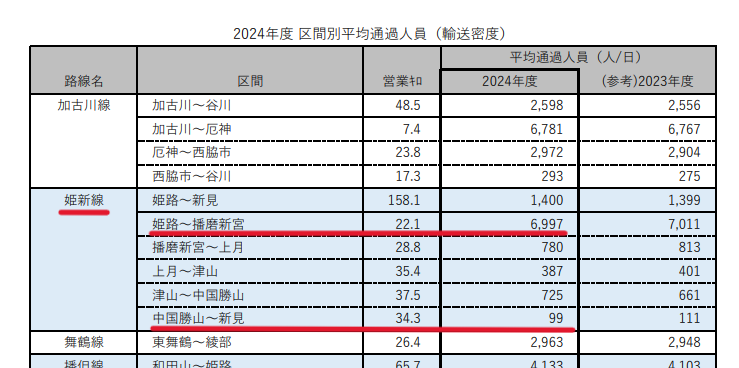

そして、平均通過人員を見てみても、姫路から播磨新宮までと、播磨新宮から上月では10倍近くの差があります。

実際、かなりの人がこの駅で降りてゆき、姫路駅を出る頃には車内の行き来が難しいほど混み合っていた車内もガラガラに。

私は直通する列車に乗りましたが、直通は1日7本しかありません。早くもこの記事のタイトルの「西はガラガラ」が見えてきましたね。

播磨新宮を出ると、列車(ここまで来ると単行でもはや列ではない)はどんどん山奥へ入っていきます。

景色も中国山地らしい険しい山に囲まれた景色になってきて、岡山出身の自分はワクワクしてきます。

さて、少し飛ばして播磨徳久駅に到着。この駅を出てすぐ、長いトンネルに入ります。

トンネルを抜けると、右手から合流してくるのが智頭急行。あちらの線路は高架化されていたり、しっかりバラストが盛られていますが、姫新線は草が生えていたりちょっと…その…

とにかく佐用駅に到着です。

佐用駅は姫新線では重要な駅で、数少ない乗り換えのできる駅であったり、運用系統の分かれ目だったりします。

智頭急行では特急「スーパーはくと」や「スーパーいなば」の停車駅で、私は何度かここでスーパーはくとから姫新線に乗り継いだことがあります。

津山駅方面に向かうときはここで乗り換えるのが定番ですが、この日の目的地は上月駅なのでそのまま乗車します。

佐用駅を出ると、もはや誰も乗ってません。私以外に乗ってたのは鉄道ファンらしき方一人だけでした。

上月駅に到着、ここで下車します。大きな駅舎で、直売所も併設されているようですが、このときは閉まっていました。親戚に聞くと、ここに買い物に来ることもあるそう。

沿線紹介-佐用~津山

さて、ここからは一駅戻って佐用駅から紹介します。

佐用駅で列車を待っていると、来たのは…

はい。路線バスことキハ120です。

JR西日本のローカル線といえばこれ。姫新線はここからほとんどの列車がこの車両で運用されます。

少ないボックス席を取れないと厳しい旅になります。

先ほど紹介した上月駅、美作土居駅と止まり、美作江見駅に到着。ここは旧作東町の中心地で、津山方面からは2本の列車がここで終着です。

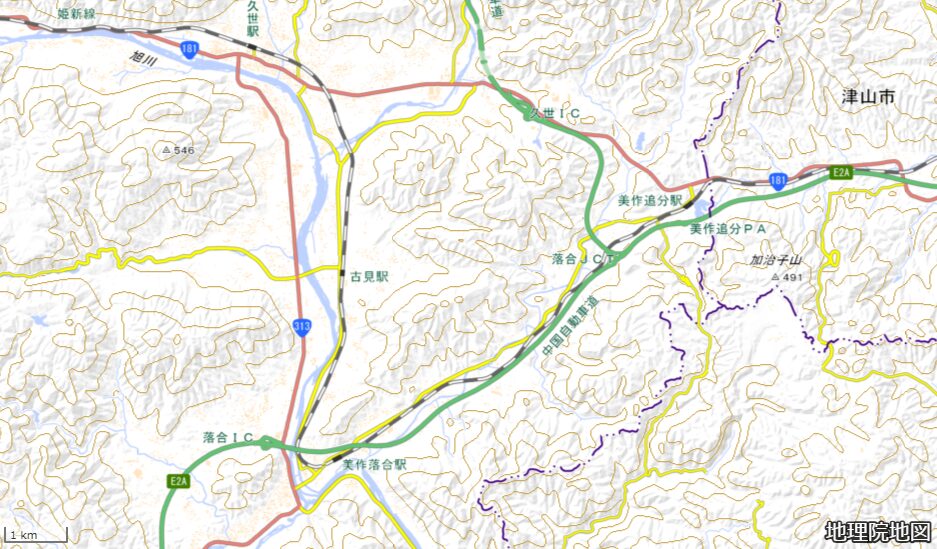

この駅からかなりの区間、右側に中国自動車道が並走します。言い方によってはライバルとも言える存在との並走は複雑な気持ちになります。

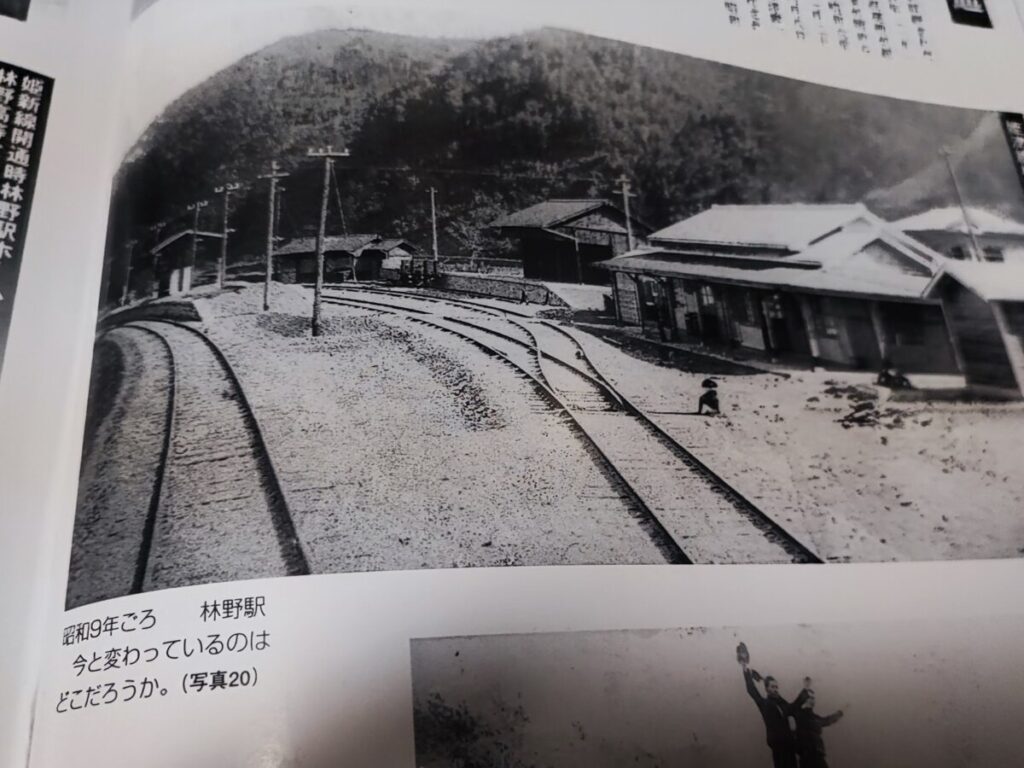

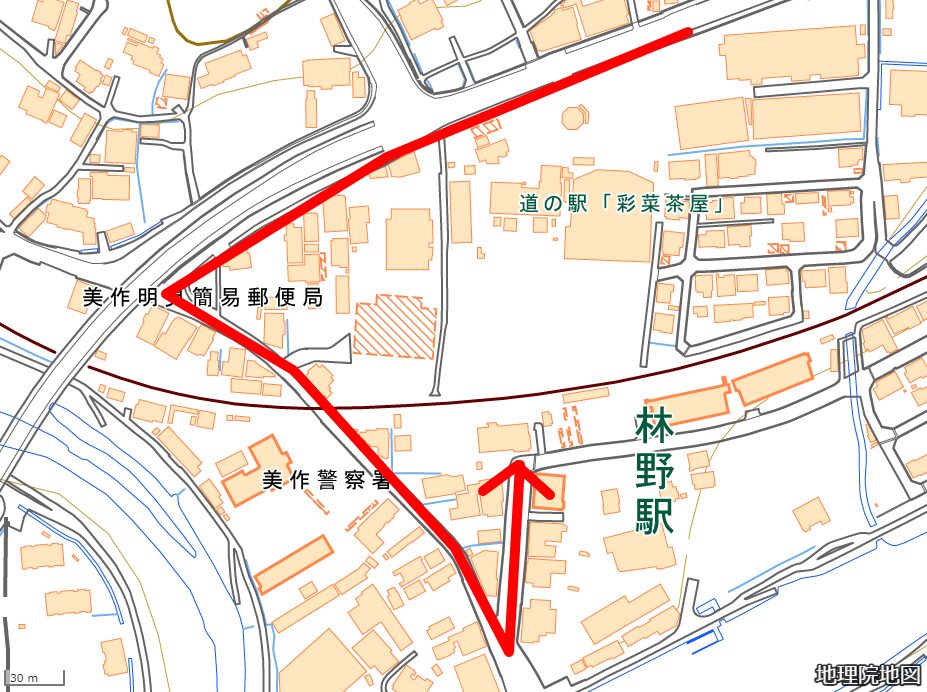

道路にくっついた小さなホームと小屋しかなく、一見駅には見えない楢原(ならはら)駅に止まり、続いて美作市の中心駅、林野駅に停車。この駅の真横には大きなマンションがありますが、昔ここには貨物側線がありました。

昔はアーケードもある商店街を構える大きな駅だったようですが、今ではすぐ上をバイパスが通っており、しかもそのバイパスから駅に向かうにはめちゃくちゃ遠回りを強いられる構造。

いわゆる典型的な廃れた地方の中心駅という感じの駅です。

林野駅から次の勝間田駅までは開けた景色になり、両側には田んぼが広がります。勝間田駅の駅舎は最近建て替えられたもので、風情のある木造駅舎から洒落た近代風な駅舎になりました。

西勝間田、美作大崎と小さな駅に止まり、美作大崎を出てしばらくすると左にカーブします。ここで大きな橋をくぐりますが、これは大きなバイパスで、さらに付近に中国自動車道津山インターがあります。そして、インターの付近にはイオンモール、ドラッグストア、スポーツ用品店など様々な商業施設が集まる街があります。空から見ると駐車場が多すぎて思わず笑ってしまいそうになります。

こんなに大きい街があるのに駅がないのが不思議ですが、まあ壊滅的な本数と立地から作っても誰も使わないんだろうな…

川を渡ると東津山駅に到着。この駅は因美線との乗換駅で、因美線は山を超えて鳥取まで向かいます。ちなみにこちらも壊滅的な本数となっております。

東津山駅のすぐ近くには大きなバイパスが通っていますが、駅は相変わらずの寂しさで悲しくなってきます。この区間に入ってからポジティブな話してないな?

このまま津山市街に入るのかな?と思ったら、また川を渡り畑の中を通っていきます。そのまま市街が川の反対側にある状態で、津山駅に到着。

津山駅は4方向に線路が伸びる交通の要衝で、駅の構内も広く、大きな車両基地まであります。

ホームも風情あふれる感じで、個人的にトップクラスに好きな駅です。

この駅の近くには、過去に使われていた扇形機関庫を活用した「津山まなびの鉄道館」という鉄道博物館があります。有名なスポットかと思いますが、車両のチョイスが国鉄好きな人にぶっ刺さりな感じなのでおすすめしておきます。

博物館まで行く時間がない方も、駅前にSLが静態保存されているのでそちらだけでも見てみるのをおすすめします。

沿線紹介-津山~新見

さて、ここから先はどんどんローカル色が強くなってきます。

ここから先の旅もキハ120と一緒です。

途中の中国勝山駅までならキハ40もいるのですが、新見駅まで直通するのはキハ120だけになります。

駅を出てすぐ、左手には扇形機関庫が見えてきます。これは先述した津山まなびの鉄道館で、1936年に作られ、日本では梅小路に次ぐ2番目の大きさらしいです。

ここで左に分岐していくのは津山線。このまま亀甲駅や福渡駅を経由して、岡山駅まで向かう路線です。

津山線は沿線人口もそれなりに多く、使用車両もほとんどが車体の長いキハ47などで、乗ってても楽しい路線です。

院庄駅に到着。読み方は「いんのしょう」です。

このあたりまではまだまだ家も多いのですが、ここからだんだん怪しくなってきます。

院庄駅を出ると、周囲に田畑が増えてきます。美作千代、坪井と来ると今度は山が左右に迫ってきて、いよいよな感じがします。駅間も長くなったように感じますが、実際長くなってはいるのですがどちらかというと必殺徐行のほうが効いてるような気がします。

美作追分駅なんかはもはや駅前に何も無いです。こんな駅がこれからたくさん出てきます。

美作追分駅から進路を西から南西に変え、美作落合駅に到着。この駅は結構大きな駅で、昔車で訪れましたが駅舎も小綺麗な良い駅です(写真はなかった)。

美作落合駅を出ると大きくカーブし、進路を北に変えます。このあたりの線形は本当に謎で、遼東半島みたいな形で大きく迂回しています。

大きな迂回といえば小海線や中央本線の勝沼ぶどう郷~甲府あたりの急勾配回避が思いつきますが、ここはそんなこともなさそう。おそらく備後落合駅のためでしょう。建設時期も結構古い路線ですし。

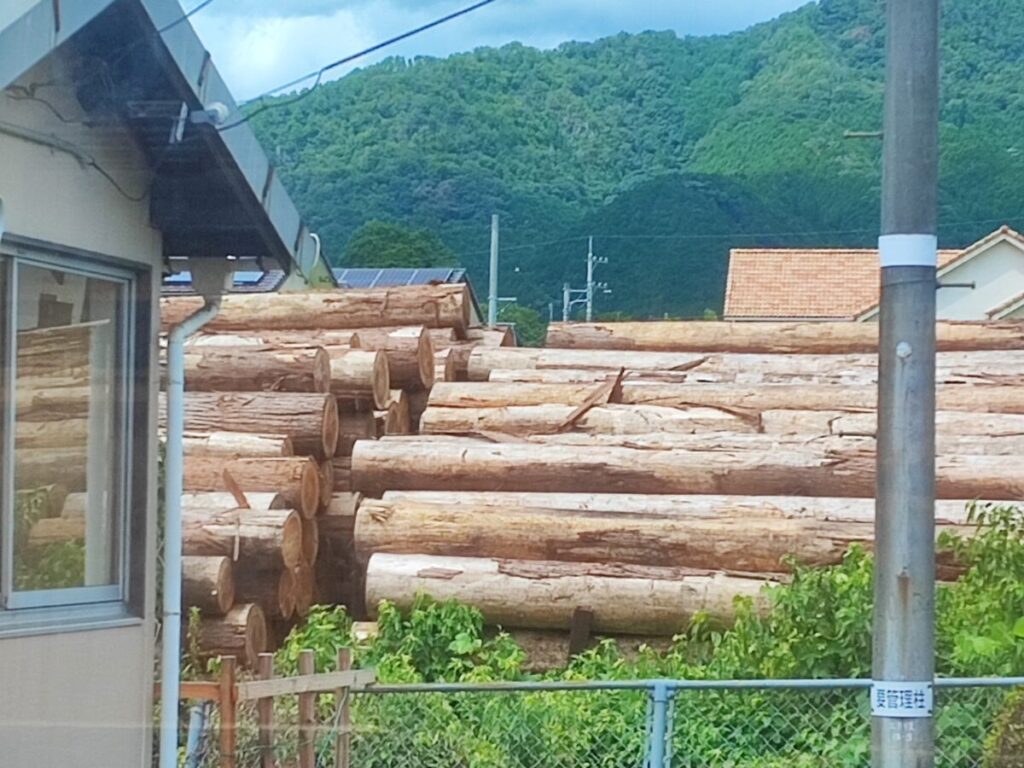

ちょっと開けて古見駅、そして次は真庭市の中心駅久世駅。窓から見えた丸太が気になります。林業の町なのでしょうか…と思ったら、国立印刷局の倉庫だそう。紙を作るための木材なのですね。

少し走ると、今度は中国勝山駅に到着。なんと、ここまで1時間走ってきて初めて、そして最後の行き違いです。

まあ、先程の佐用~津山間は夕方まで1両が行ったり来たりするだけなんですが…こっちの区間は先程の区間と比べて2倍の時間がかかるところなので。

ここから新見までの区間は本当に本数が少なくなり、1日7本しか走っておりません。

姫路から播磨新宮まで6997人いた平均通過人員も、ここまで来ると2桁台に突入したったの99人。さすがに芸備線東城~備後落合の19人に比べると多いですが、それでも確実に鉄道で採算が取れるような人数ではありません。

一気に山奥に入り、速度もいわゆる「必殺徐行」と言われる速度まで落ちてきます。本当にあくびが出そうなくらいゆっくり、そしてひたすら緑な景色が続きます。

ちょっとだけ平地があって月田、山深くなり富原、そして次は難読駅名としても有名な刑部(おさかべ)駅。このあたりだと大きな駅で、時間帯によっては行き違いをする列車もあります。

ちょっと席を立って、貫通路から先を覗いてみるとトンネルが連続して見ごたえのある線路です。草が今にもトンネルを飲み込もうとしていますが、ここは毎日列車が走る区間です。

駅間が長いのか、それとも速度が遅いのか。一駅一駅にゆっくり時間をかけて、丹治部、岩山、そして終着駅の新見に到着です。

ここで合流するのは陰陽連絡線の中で最も活発な伯備線。毎時間最新型車両のやくもが走り、岡山と鳥取を結んでいます。とはいえ、実は新見から北へ向かう伯備線の普通列車は壊滅的な本数で、3時間も待たされる時間すらあります。

新見はやはり岡山の中でも大きな街なだけあって、駅の規模もかなり大きく感じます。ずっと緑の中を走ってきたので、下界に降りてきたようなそんな気持ちになりました。ただ、市街地を出てしまうと一瞬で緑の中へ連れ戻されます。

姫新線の「東西差」

ここまで読んでくださった方なら、今回のタイトルの意味もわかると思います。

姫新線は、姫路付近は郊外を走る路線、そこから西に進むにつれて一気に末期ローカル線の色が濃くなる、2つの顔を持つ長大ローカル線なのです。

JR西日本が公開している2024年度平均通過人員を見ると、その差ははっきりと現れてきます。

6997人という数字は、他の区間だと紀勢線の白浜~和歌山や、和田岬線、福塩線の福山~府中などと近い数字で、ローカル線とはいえ優秀な方の数字です。

一方、中国勝山~新見は99人。2桁台の路線は芸備線と木次線、そしてこの姫新線しかありません。

いかに姫新線の東西差が激しいか、わかるかと思います。

しかし、以前は姫路付近でもここまで優秀な成績ではありませんでした。なぜここまで優秀なローカル線に慣れたのでしょうか?

答えは高速化事業にあります。

キハ40がトコトコ走っていた姫新線でしたが、沿線自治体が80億円を投入、新型車両のキハ127系やカントの改良、安全側線の設置など高速化に対応した路線になり、工事完了後に「チャレンジ300万人乗車作戦」を実施し本当に300万人の乗車を達成。姫新線の上月までの区間は再生を果たしたのです。

しかし、それは都市部が近くにあったり、沿線住民が熱心だったりと良い条件が整った上でのこと。

上月から先は過疎化と高齢化、そしてモータリゼーションが進んだ地域。沿線の真庭市がJR西日本の株式を取得したとのニュースもありますが、JR西日本としては早く潰してしまいたい路線だと思います。

最後に

私の実家は姫新線の沿線にあり、帰省のときには何回かお世話になっています。

特に中国勝山~新見の区間は本当に心の落ち着くローカル線で、難易度はとても高いですが個人的にぜひ乗ってほしい区間です。

首都圏から向かうなら、サンライズ出雲が新見駅に止まります。7:44に新見着、次の津山行は9:46。結構待ちますが、新見は大きな駅なので問題は…あるかも…

とにかく、そこから津山まで行き岡山に抜けてもいいですし、姫新線を乗り通して姫路まで行ってもいいかもしれません。ちなみに乗り通した場合姫路着は15:44です。佐用駅では1時間半も待たされます。多分結構辛いです。

もし佐用駅で待ちたくないなら、智頭急行は結構な本数あるのでそちらをおすすめしておきます。

姫新線は現在進行系で廃線の危機にある路線です。今のうちに、ゆったり楽しんでみてはいかがでしょうか。

ここまで読んでいただきありがとうございました。少し長めの記事になってしまいましたね…

参考・引用したサイト・書籍・資料

JR西日本 2024年度区間別平均通過人員

https://www.westjr.co.jp/press/article/2025/08/page_28608.html

美作町史編纂委員会「美作町史」美作市

- ゆったりまったり、様々なジャンルの記事を書いていこうと思います。

- 2026年1月3日もっとふりとれ編集部に聞く!2025年いちばん印象に残った鉄道ニュースは?

- 2025年11月2日まとめ・考察【ダイヤ改正当日レポ】横浜市営地下鉄、ルール破りの新横浜発深夜快速の意味とは?

- 2025年10月28日まとめ・考察横浜市営地下鉄ブルーラインで2027年GREEN×EXPO(横浜花博)ラッピング電車運行開始!

- 2025年10月8日JR東日本富士急行直通のJR中央線で河口湖・富士急ハイランドに行こう!

コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。