ご無沙汰してます。ふぺです。

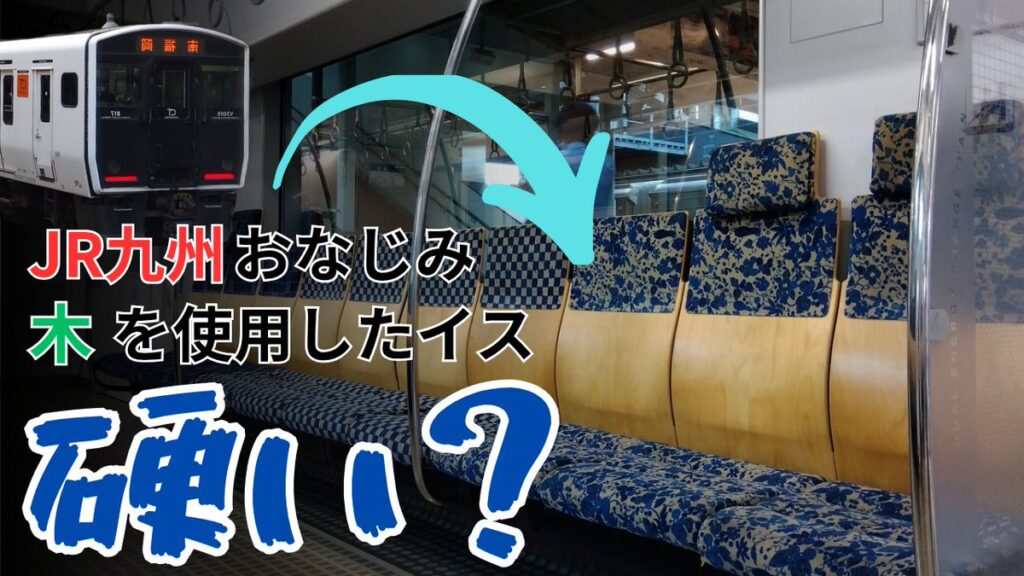

JR九州の普通列車でお馴染みの「木の椅子」。817系やBEC819系などで採用されているこの木の椅子は斬新なデザインこそ良いものの「硬い」「座り心地が悪い」など居住性においては悪いイメージを持つ方も多いと思いますが、実際どうなのでしょうか?

今回はそんな「木の椅子は本当に座り心地が悪いのか」について検証していこうと思います。

木の椅子とは

「木の椅子」とはJR九州が保有している鉄道車両の一部で採用されている座席で、おもに背もたれの部分に木を使用し、座面などにクッションが敷かれています。

木の椅子が採用されている車両は全て水戸岡鋭治さんがデザインされており、水戸岡さんがデザインした九州新幹線の800系や一部の特急列車で木の椅子が採用された際に好評を博したことから、普通列車でも普通列車でも木の椅子を使用することを決めました。

しかしこれがまぁ不評。817系の初期車では木の背もたれに本革のシートということで見た目の華やかさや豪華さがありましたが、いざ座ってみると非常に硬いのです。

これは800系などで採用された椅子では、基本的な構造の部分は木でできているものの人が直接触れる部分はクッションが敷かれていたのに対し、817系で採用された椅子では、座面や頭・腰の部分は本革のシートが敷かれていましたが、それ以外の部分は全て木がむき出た状態だったのです。またクッションも決して柔らかいとは言えず、座り心地はかなり悪い状態でした。

このような観点から長距離の移動などにはあまり適しておらず、一部の鉄道ファンからは煙たがれる存在となってしまいました。

木の椅子 採用車両

普通列車で木の椅子が使用されているのは817系・BEC819系・821系といった電車はもちろん、キハ220やYC1系といった気動車類にも使用されています。

また817系やBEC819系の初期車(0,100番代)では座面のクッションなどが非常に薄かったのに対し、BEC819系の後期車(5000番代)や821系では、クッションの厚みが増すなど817系の椅子からある程度の改良が施されています。

では本当に木の椅子は座りにくいのでしょうか?

木の椅子に座ってみよう -817系 アルミ缶-

と、いうことで実際に座って確かめてみましょう。

まず検証してみるのは「817系1000番代」。こちらは福北ゆたか線の開業に合わせて登場したグループで、側面が銀色なことから「アルミ缶」の愛称で呼ばれています。また座席にはおもにクロスシート(本革)を使用しています。

そんな817系1000番代の座席は上記の画像の通りで、座ってみた感じでは座面・腰・頭部に設置されている本革のクッションが意外にも結構な厚さがあり、あまり痛いと感じることはありませんでした。ただ肩と触れる部分は木が剥き出しとなっているため、姿勢によっては痛めてしまうかもしれません。

木の椅子に座ってみよう -817系 白缶-

次に「817系2000,3000番代」。こちらは前述の817系1000番代の改良版で、側面が白色に塗装されていることから「白缶」の愛称で呼ばれています。また座席はオールロングシートとなっています。

そんな817系「白缶」の座席は上記の画像の通りとなっていますが、正直なところ座ってみた感じではかなり痛いです。まず座面のクッションがあまり柔らかくなく、肩の部分のクッションも腰の部分に剥き出してある木の素材とほぼ同じレベルで硬いです。また剥き出しになっている木の部分もカーブがきつく、かなり座りにくいと感じました。

木の椅子に座ってみよう -BEC819系前期車-

次に「BEC819系前期車」。こちらは若松線や香椎線のキハを置き換えるために製造されたグループで、蓄電池を使用して走ることなどから「DENCHA」の愛称で呼ばれているほか、座席は817系2000,3000番代と同じくオールロングシートとなっています。

そんなBEC819系前期車の座席は上記の画像の通りとなっており、先ほど紹介した817系「白缶」に比べて、座面のクッションの厚みが増したほか、肩と触れる部分のクッションも若干厚みが増したように感じました。ただそれでも腰と触れる木の部分は相変わらずカーブがきつく、817系「白缶」に比べるとマシではあるものの「座りにくい」と感じてしまう面は拭い切れないと思います。

木の椅子に座ってみよう -821系・BEC819系後期車-

次に「821系・BEC819系後期車」。こちらは817系などで使用されていた従来の座席から、若干改良されており、乗り心地の向上が図られています。

そんな821系・BEC819系後期車の座席は上記の画像の通りで、まず座面のクッションは817系に比べてかなり厚みがあるほか、肩と触れる部分のクッションも厚みが増し、腰の木の部分もカーブが緩やかになっているため、今まで紹介した座席のなかでは1番座り心地が良いと感じました。

木の椅子に座ってみよう -305系-

最後に「305系」。今回紹介した車両で唯一の直流電源に対応した車両で、主にJR筑肥線で活躍し、姪浜から先福岡市地下鉄に直通して福岡空港まで向かいます。

そんな305系の座席は上記の画像の通りで、BEC819系前期車と同じように、817系「白缶」に比べ座面のクッションの厚みが増しています。ただやはり腰と触れる木の部分はカーブがきつく、これには「座りにくい」と感じてしまいます。

まとめ

いかがだったでしょうか?

JR九州の木の椅子、実は結構色々な種類があることがお分かり頂けたかと思います。私としては821系が座り心地が良いと感じましたが、この座り心地の感じ方は結局は人次第になると思いますので、この記事は参考程度に留めて頂けると幸いです。

また今回紹介した車両以外にも、長崎地区で活躍するYC1系や大分・熊本地区で活躍するキハ220など、さまざまな車両で「木の椅子」が使用されていますので、気になる方はぜひ乗ってみてください!

- icon @Bashamichi_mm04

- 2025年12月26日その他【福岡市を横断】地下鉄空港線を自転車で走破してみた!!!

- 2025年12月14日JR九州【航空祭2025】年に1度だけ築城駅に臨時停車する特急ソニックに乗ってきた話

- 2025年12月13日記事JR九州 2026年ダイヤ改正の概要をまとめる

- 2025年12月4日JR九州【山々を越えてゆく】1日3往復!?熊本と大分を結ぶ特急「九州横断特急」で行く豊肥本線完乗旅

コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。