みなさんこんにちは。きみまるです。

本日はついに開業から20周年を迎えた東京と茨城のアクセス手段として栄える路線、

つくばエクスプレスの歴史を見ていきたいと思います。

路線データ

歴史がメインなので軽く触れておきます。

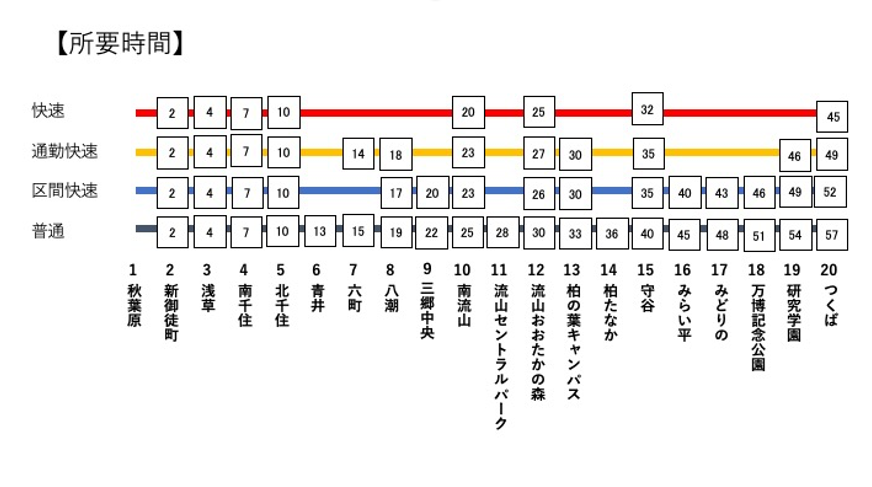

運行距離は秋葉原〜つくば間20駅の58.3kmで全線複線電化、既成市街地が多いため全線25%が地下区間です。

(秋葉原〜守谷が直流1500V、守谷〜つくばが交流20000V)

全線でATO方式(自動運転)が実施され車掌が乗務しないワンマン運転となっており、

ある目的から、全国有数の普通列車の130km運転も行われます。

当時の計画

つくばエクスプレスは別名(つくばエクスプレスは愛称なのでこっちが正規名称ですが…)として常磐新線とも呼ばれます。

これは当時の計画からきていて、(プロジェクトとして当時は「第二常磐線構想」と呼ばれた)JRの常磐線の混雑緩和を目的とされ構想されました。他にもこの目的の前から存在した「筑波研究学園都市」建設の際に首都圏方面からのアクセス手段としても考えていたため、駅などの用地はこの計画のときから配慮されていました。

ルート案

現在では北千住から八潮、流山、守谷方面を経由してつくばまで至りますが、当時、ルートを決める際の案は、千葉県側の構想案と茨城県側の構想案が別々でありました。

茨城県側は始発駅(東京都内)からつくばまでの全体ルート案を複数提示しており、

・A案 都心から北千住、柏市北部、取手を経て筑波研究学園都市(つくば駅)まで至るルート

・B案 都心から北千住、柏市北部、守谷を経て筑波研究学園都市まで至るルート (実際に建設された現ルート)

・C案 都心から北千住、柏市北部、七光台を経て筑波研究学園都市まで至るルート

・D案 都心から北千住、水海道、石下を経て筑波研究学園都市まで至るルート

(茨城県側は始発駅を東京都心とし、明確にはしませんでした。)

こう見ると微妙にルートも違って利用者も増減していたかもしれないですね。取手からつくば?正直、ねえ。

次に千葉県側の案は茨城県内のルートは明言せずに全ての案が我孫子止まりとなっています。

・1ルート 秋葉原から北千住、南流山、豊四季を経て我孫子へ至るルート

・2ルート 東京(鍛冶町)から新小岩、新松戸、豊四季を経て我孫子へ至るルート

・3ルート 扇橋から新小岩、新松戸、豊四季を経て我孫子へ至るルート(扇橋から半蔵門線に直通予定)

・4ルート 新橋から新小岩、新松戸、豊四季を経て我孫子へ至るルート

・5ルート 秋葉原から新小岩、新松戸、豊四季を経て我孫子へ至るルート

・6ルート 秋葉原か新橋から松戸、柏を経て我孫子へ至るルート

千葉県内のルート案は茨城県側のB案のように完璧に同じようなルートはありませんが、3ルートは東京メトロに直通してもしかしたら他社との直通もありえ、6ルートはバチバチに常磐線に対抗しにいってる感があってすごいロマンがありますね。

開業までの道のり

始動

ルートも現在のもの(北千住、守谷経由)に決まり、1985年の運輸政策審議会で見事に東京都心から守谷までが目標までに新設するべき区間に選ばれました。(守谷〜つくばも検討する区間に選ばれた)

この時点では起点が東京駅となっています。(まあ駅の地下は飽和状態に近いため後々秋葉原になります)

この路線計画の根本にあるのが常磐線の混雑緩和。この目的だと常磐線を保有する国鉄が作るべき路線となりますが、当時の国鉄の経営状態から見て第三セクターという手が出てきて、(もしかしたらJRが経営してたかも!?)三セクとするなら、周辺自治体など外的支援が無いといけないとなりました。

1988年には当面の間は秋葉原〜筑波研究学園都市(つくば)を建設区間に決定、1989年には鉄道整備と住宅の宅地開発を同時推進する法律、宅鉄法が制定され、つくばエクスプレスはこの法律の適用第一号となりました。

守谷からつくばまでの区間は守谷以南に比べると早急に建設する必要は無いと決定していましたが、茨城県の強い働きかけによって、第一期区間(守谷以南と同じ重要性)に変更されることになりました。

ちょうどこの頃からJRではなく第三セクター方式なる方向性に固まっていき、1991年につくばエクスプレス線の経営会社、首都圏新都市鉄道が三セクの会社として創立。ここからこの会社が事業免許を獲得、建設が始まります。

道のりは険しい

1994年に秋葉原駅で起工式が行われ、工事は進みますが、ここから苦難が降りかかっていきます。

想定以上の軟弱地盤や地下水対策による遅延、基本計画当初から茨城県内の地権者の反対によって用地交渉が暗礁に乗り上がるなど開発は難航し、1996年には2000年の開業を5年遅らせることを発表しました。

1997年には総武流山電鉄総武流山線(現・流鉄流山線)と交差する区間工事申請として当時の総武流山電鉄に交渉を行いましたが、流山市による調査により、常磐新線が開通することにより、総武流山線の利用者が約4割減少する見込みとなり、流山電鉄側も食い下がるわけにはいかず交渉は1年にわたり中断。

次の年には総武流山電鉄側が東京簡易裁判所に調停の申し立て行いましたが、結果は首都圏新都市鉄道が総武流山電鉄に経営安定のための融資をするかわりに土地使用を認めてもらうことになりました。

ついに開業

2001年には首都圏新都市鉄道が常磐新線の愛称を募集。ここで「つくばエクスプレス」の名前が誕生します。

2005年7月22日には完成検査に合格。8月24日、秋葉原駅5時30分発の列車でついに開業したのです。 (元々は10月開業予定でしたが、地元と沿線の学校の強い要望により2ヶ月分繰り上げ開業を敢行)

ただなんとなく利用している人たちもいるかも知れませんが、この一本の路線を開業させることができたのは様々な苦難や困難などの歴史の積み重ねがあってこそのものなのです。

開業後

車内で使える無線LAN、通勤快速の新設、守谷駅待避線の新設などのソフト・ハード面両方の技術の改善などを繰り返していき、現在の形へと進化してきました。

今後の計画

8両編成化

現在、当路線のラッシュ時の混雑率は朝ラッシュの時点で、約155%前後(まあまあひどい)となっており、開業時から増発を繰り返しているものの、これだけでは対策はしきれないと判断し、2019年に現在の6両編成から8両編成にすることにより、一本の列車の輸送力を30%増強することを決定しました。

2023年には秋葉原駅、新御徒町駅、浅草駅、南千住駅、青井駅、六町駅でホーム延伸工事が完了し、現在は昨年に着工した北千住駅のホーム延伸工事を進めています。

現在の計画で、8両化は2030年前後には完了する予定だそうです。

延伸計画

なんと珍しくこの路線には起点方・終点方両方に延伸計画があります。

①東京方面(起点側)

この記事の最初の方に書いてありますが、この路線の計画としては初期の時期は始発駅を東京にするという計画だったなかで、用地などの問題で結局始発駅は秋葉原となったのですが、1985年、東京都が構想する臨海地下鉄との直通運転という名目で東京駅地下まで延伸するという計画が発表されました。

ただ、建設費の完済や8両編成化に使用する資金面や、東京から接続する予定の臨海地下鉄と競合しかねない都心直結線の動向が現在では不明なため、TX側の社長さんも「もう少し様子を見ないといけない」と発言しており、構想としてはあるものの、具体的には進んでないとしています。(※都心直結線は今度ピックアップします。)

追い打ちをかけるように2022年、東京都が臨海地下鉄の追加構想を発表。内容としては都心部・臨海地域を単独整備、つくばエクスプレス延伸区予定区間との接続も今後検討するというもので、事実上、TXとの一体整備は行わないとして東京駅方面への延伸はまだ時間がかかりそうです。(できれば京葉線より深いホームになりそう)

②茨城方面(終点側)

こちらは当初の計画のつくば駅から茨城県内で延伸する構想で、2022年頃に構想が固まりました。 (知事が変わった事により、茨城県として延伸運動が活発になったらしい)

延伸する候補地として、①筑波山方面、②水戸方面、③茨城空港方面、④土浦方面の4地点が挙げられ、第三者委員会、県民からのパブリックコメントを行った結果、④の土浦駅方面となりました。

この延伸計画は2050年頃に完成すると言われており、土浦方面延伸後は③の茨城空港方面への延伸も視野に入っているそうです。

ただこちらは、茨城県側は延伸に積極的なようですが、つくばエクスプレス側は「91年合意」(秋葉原から東京への延伸を除く路線の延長の場合は、請願者がその建設に係る費用の全額を負担するという1991年(平成3年)当時の関係都県間での合意がある)に従い、

「県の議論であり、当社は関与していないため、コメントは差し控えさせていただく」と静観を決め込んでおり、こちらも全てが順調に進むのは難しいとされています。

まとめ

このように、第二の常磐線として計画された路線が、今では高い混雑率(全て良い訳ではないが)を叩き出すなど、新しい路線ながらにその役割は果たせているのではないでしょうか。これからの延伸計画、8両編成化も踏まえると、20周年を超えてからも中々目が離せないような熱い路線だと思います。ぜひみなさん残りの夏休みで乗りにいってはいかがでしょうか。

- 365日「安く・遠く・感動を」味わえる旅行『日程』を模索中。

- 2025年8月24日記事【祝開業20周年】つくばエクスプレスの歩んできた歴史とは?

- 2025年7月19日北海道地方【廃止決定】日本『暫定』最短の本線「留萌本線」を見てみる

- 2025年6月13日その他きみまるの自己紹介

コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。