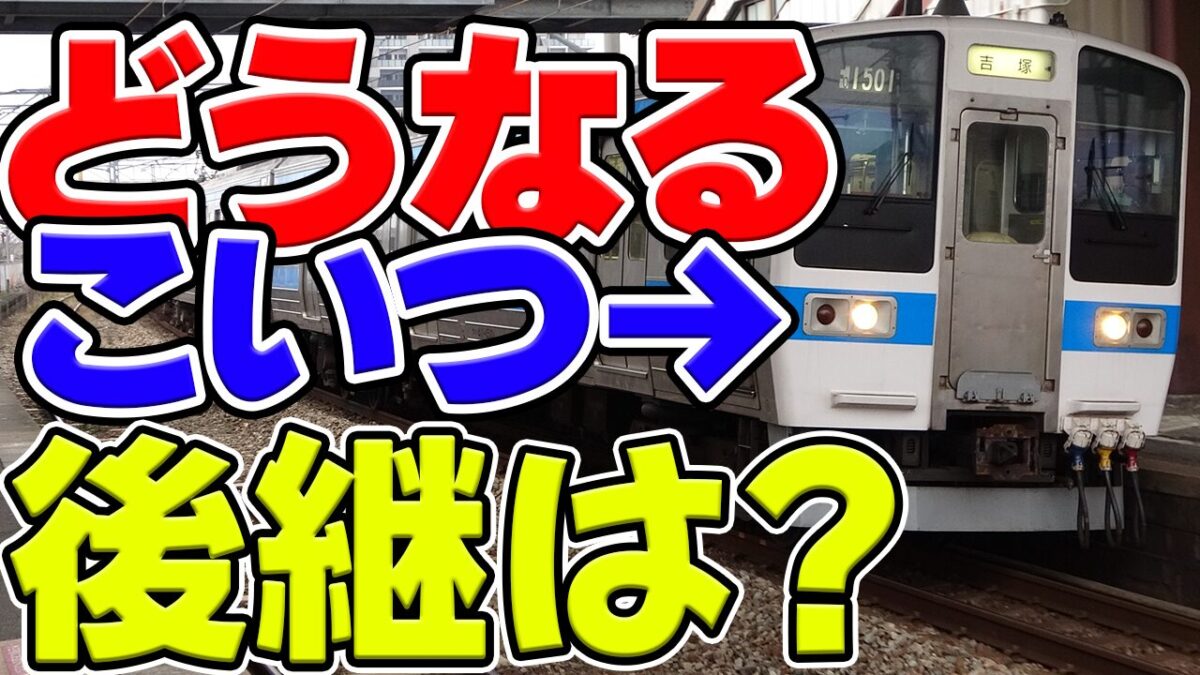

山陽本線唯一のJR九州管内であり、JR九州で唯一本州側に乗り入れる路線である、山陽本線の下関~門司間。

この間にある関門海峡には関門トンネルという海底トンネルがあり、絶縁の問題などからこのトンネル内はJR九州の路線としては珍しく、直流1500Vで電化されておりますが、その使用車両は415系1500番台という国鉄時代に製造された古い電車。

1986年から1987年に製造された車両で、製造からもうまもなく40年を迎えようとしている車両であり、どの車両も老朽化が進んでいます。

しかし特殊な環境から使用車両はJR九州の標準から外れるため、代替車両がどの車両になるのか気になるところでしょう。

今回の記事では、これを予想していこうと思います。

関門トンネルの特殊性とは?

関門トンネルとは、本州側の下関駅と、九州側の門司駅との間を通る関門海峡を結ぶ、全長約3600mの海底トンネルです。

全区間が山陽本線の一部に属しますが、この関門トンネルを跨る区間のみ、山陽本線で唯一JR九州の管轄区間となっています。(関門トンネルは九州の人が本州に来るときに使うものだから、九州が担当すべきとの理由で決められたという経緯があるそうです。)

なお、関門海峡の間には国道2号線の関門トンネル、山陽新幹線の新関門トンネル、関門自動車道の関門橋(こちらのみ唯一橋で超える)が通っていますが、特に国道2号線の関門トンネルと区別する目的から、山陽本線の関門トンネルを「関門鉄道トンネル」、国道2号線の関門トンネルを「関門道路トンネル」と称することがございます。

今回の記事では、関門トンネルという語句について、山陽本線の関門トンネルを指す言葉として使用させていただきますので、あらかじめご了承ください。

ところで、関門トンネルを含む下関~門司間は、下関側から引き続き、直流1500V電源にて電化されております。

JR九州の電化路線(=電車が走れるように上空に架空電車線が張られた路線)は基本的に交流20000V/60Hzで電化されており、直通運転を行う福岡市地下鉄空港線に合わせて直流1500Vで電化された筑肥線と同様、JR九州としてはかなり異質な路線となっています。

さらに電源の境目(デッドセクション)は門司駅の下関側にあるのですが、この影響でこの区間を走る車両は交流20000V/60Hzと直流1500Vの両方の電源に対応した車両が必要となります。

このため、元りんかい線70-000形を改造した車両にて置き換えが予定されている、筑肥線末端区間(筑前前原~唐津・西唐津間)を走る103系と同様、こちらもJR九州としては特殊な環境に晒されているのです。

しかも関門トンネルは海底トンネルという環境下であり、湿度が常に100%という、腐食などの面から厳しい環境。

このような点を考慮しつつ、予想してみることとしましょう。

どのような車両が後継になる?

ここまでの要点を踏まえながら、今後どの車両が415系1500番台の代わりになるのかを探ってみましょう。

候補1:他社からの譲渡車両

まず第一候補として、他社からの譲渡車両があります。

JR九州では老朽車置き換えなどの際に、単純に新車を導入するだけでなく、一部で他社からの譲受車を活用している例がございます。

そこで、これまでの主な事例をまとめて見ていくと、主に下記の事例が該当します。

| 導入年 | 車種 | 譲受元 | 主な用途 |

| 1992 | キハ185系 | JR四国 | 特急「ゆふ」等 |

| 2009 | TR-400系 (キハ125系400番台) | 高千穂鉄道 | 特急「海幸山幸」 |

| 2009 | 415系500番台 415系1500番台 | JR東日本 (常磐線・水戸線等) | 鹿児島本線・日豊本線等 普通・快速列車 |

| 2012 | キハ47形 | JR四国 | 或る列車(D&S) |

| 2025~ | 70-000形 | 東京臨海高速鉄道 (りんかい線) | 筑肥線 普通・快速列車 |

このように、意外とJR九州は、中古車を導入していることが分かるのです。

(元カツK525編成→ミフFm1501編成→コラFj1501編成→ミフFm1501編成) 後部オイFo1519編成

そして、これらの続きとして、新たな交直流電車の中古車を導入するという説です。

その中で、近年特に言われているのが、「JR東日本のE501系を中古導入するのでは?」というもの。

現状、唯一放出が見込まれる交直流電車ということや、元りんかい線の70-000形のベース車であるJR東日本の209系をベースとした車両である点など、取り扱い的にも優位性がありそうな選択肢ではございます。

ただし、ひとつ問題があるとするなら、JR九州管内の交流電化区間が周波数60Hzである一方で、JR東日本管内の交流電化区間は周波数50Hzであること。

E501系は周波数50Hzにしか対応していないため、変圧器など一部機器の取替・更新等が必要になると見込まれ、中古車にその改造を施してまで導入する意味はあるのかという問題があるでしょう。

そのため、微妙なラインであるということは事実かもしれません。

また、運用面では、JR九州の在来電車とは制御シーケンスやブレーキ周りなどが異なりますので、他車両との併結運転などが困難であると考えられます。

改造して併結対応にするという考えもあるでしょうけど、費用対効果の面で微妙と言わざるを得ないのは事実です。

しかし、現在のJR九州の投資傾向や、E501系の余剰車の動向などを考えると、この候補が一番有力と考えることができるかもしれません。

こちらについてはすでにふぺさんがより詳しい考察をされていますので、下記も合わせてご覧いただけますと幸いです。

候補2:BEC819系またはそれに準ずる蓄電池電車の導入

続いて、交流電化区間では普通に電車として走りつつ、直流電化区間では自前のバッテリーで走行するという観点から、BEC819系ならびにそれに準じた蓄電池駆動車を導入する可能性です。

こちらであれば、交流電化区間で走行しつつ、電化区間の走行や折り返し時間を使って架線からの電力で充電をしながら、蓄電池のみで直流電化区間である関門トンネル区間を走行することが可能になります。

若松線や香椎線に投入されたBEC819系では蓄電池のみで90kmを走行可能としていますので、往復13km程度の下関~門司間の運用中心であれば、理論上、現状のBEC819系が持つ蓄電池容量でも十分以上に対応できると言えるでしょう。

おまけに、BEC819系は他車両との併結運転も可能ですので、北九州市から見て遠方にある車両基地(直方車両センター、南福岡電車区、大分車両センター、熊本車両センターなど)との間における車両のやり取りを行う際も、わざわざその車両専用の回送列車を仕立てなくても、他車両と併結して車庫へ送り込む運用を仕立てればいいので、下手すれば列車の増発を図ることなく、1列車あたりの輸送力増強手段として充てることも可能です。

ただし、ひとつ問題点があるとするならば、関門トンネル内は常に湿度100%となっているため、高湿度での動作に対応した蓄電池が必要となること。

また、トンネル内には海水を含んだ湧水が一定数発生しており、1991年時点の調査で10%程度の海水が湧水内に含まれているということから、これに関連して塩害対策の強化も必要になるでしょう。

BEC819系が老朽取替のタイミングに到達したり、ほかの用途で使用する蓄電池電車とセットで発注してロット数を増やして対応できるのならばまだしも、それらをわざわざ開発してまで導入する意義はあるのかと言われたら、正直微妙なラインなのではないでしょうか。

こちらについてもすでにふぺさんがより詳しい考察をされていますので、下記も合わせてご覧いただけますと幸いです。

候補3:気動車の導入

次に、気動車を導入する可能性です。

高価な交直流電車を導入する代わりに、気動車を導入するという事例が一部の事業者で実績があります。

下記にて、具体例を示します。

| 路線 | 切替区間 | 主な使用車両 | 備考 |

| JR東日本 羽越本線 | 村上~間島間 | GV-E400系 | 特急いなほ号(E653系)、貨物列車などは電化設備を使用 |

| えちごトキめき鉄道 日本海ひすいライン | えちご押上ひすい海岸~梶屋敷間 | ET122形 | 貨物列車、他社からの車両(あいの風521系、JR東日本485系※廃車済)、観光急行列車(413系・475系)などは電化設備を使用 |

| 東北本線 | 黒磯~高久間 | キハ110系 | 昼間時間帯を中心とした一部列車で過去に使用されていた 現在は全時間帯で交直流電車のE531系が走行するため使用されていない |

このような観点から、気動車に置き換えるという選択肢もありです。

実際、かつて関門海峡を経由して、JR西日本エリアから小倉へ乗り入れてくる列車で気動車を使用しており、基準が変わっていなければ関門トンネルは気動車通過可能なのです。

そのため、日田彦山線や後藤寺線などで使用されている気動車へ置き換えるという選択肢もありかもしれず、この後継としてYC1系を投入するという選択肢もあり得るでしょう。

しかし、新車の気動車を導入するとなった場合、YC1系自体がハイブリッド気動車で製造費用が高額であること、およびハイブリッドシステムとして用いるためのリチウムイオン電池の高湿度・塩害対策という課題が残っているのもまた現実ではないのでしょうか。

また、周辺地域で走る、交流型電車との併結が困難という問題もありますが、こちらは小倉駅にも乗り入れてくる日田彦山線や後藤寺線などと車両の運用を共通化することで解決が可能でしょう。

候補4:交直流電車の新型を導入

さいごに、純粋に交直流電車の新車を投入する方法です。

こちらの場合、JR西日本で導入されている521系など、他社の交直流電車ほぼそのままの設計の車両を導入する方法と、既存の821系など、在来線の交流型一般電車をベースに交直流電車を作りあげる方法の2通りが考えられます。

まず、交流60Hzに対応した交直流電車の521系ほぼそのままの車両を導入するなど、在来他社の車両を導入するとなった場合、設計費にかけるコストをかなり圧縮することができると考えられるでしょう。

また、すでに他社で実績がある車両を導入するということで、新設計した際の故障リスクなどの心配が少なくなることも、メリットとして挙げられるでしょう。

しかし、E501系などの中古車や気動車を導入する際と同様、そのままではJR九州の在来電車とは制御シーケンスやブレーキ周りなどが異なりますので、他車両との併結運転などが困難であると考えられます。

それらを改設計して併結できるようにしたところで、改設計にかかるコストが結構かかります。

また、他社の車両を導入するということは、整備・保守関連の手順が在来の車両とは異なるということにもなるため、保守負担面における問題もあるでしょう。

続いで、2通り目の考えについて触れていきたいのですが、ここで前提知識として、交流電車や交直流電車の仕組みを簡単に紹介します。

かつて直流モーターが主流だった時代、交直流電車は直流電車の動力機構をベースに、交流から直流へ変換する機能を追加したような機構を持っていました。

いっぽう、交流専用電車は交流電車として最適化された、別の機構を用いることが一般的でした。

主な要素としては走行用モーターの制御装置があり、直流電車では抵抗制御やチョッパ制御が主流だったのに対して、交流電車ではタップ制御やサイリスタ連続位相制御など、別の方式が主流だったことからも伺えます。

JR九州でも、国鉄から引き継いだ(+一部JR東日本から購入した)交直流電車の415系や485系などでは、直流電車と同じような抵抗制御で車両を動かしていますが、国鉄から引き継いだ713系、JRになってから製造された811系(未リニューアル車)や783系ハイパーサルーン、787系など、直流モーターを使用する交流型電車では、サイリスタ連続位相制御を採用していました。

しかし、インバータ制御が主流となった現代の交流電車は、架線から取り入れた交流電力を車上のコンバータで直流電源に変換したあと、インバータ制御方式を採用する直流電車のようにインバータ制御装置で交流電源に再度変換して、その交流電力で交流モーターを駆動させて、車両を動かすという方式が主流です。(ブレーキをかける際に発生した回生電力は逆の働きをして架線に電力を返します)

架線からの交流電源を交流電源のまま変換して交流モーターを動かす制御方式も開発中みたいですが、なかなか実用化には至っておらず、現状ではインバータ制御を採用する直流電車の動力機構に交流から直流へ変換する機構を付加したものが主流となっています。

そのため、もちろん単純にこれ!というわけではないのですが、JR九州の在来線で広く普及している交流電車に対して、交直切替装置やそれに関連した保護回路などを付加することで、理論上は比較的簡単に交直流電車を設計できるということになるのです。

この理論を活かして、在来の交流電車と設計などを共通化した、新たな交直流電車を作って置き換えるという手法が二通り目の考えです。

この方式を採用した場合の利点は数点ほど考えられますが、主に運用の共通化が可能という点が挙げられるでしょう。

しかも、ブレーキ方式が違うがゆえに、他の車両との併結運転ができない415系はもちろん、BEC819系を導入するケース以外の場合とは異なり、811系、813系、815系、817系、821系など、在来の交流型電車との混結も可能となることが見込まれ、これらの車両の代走車両としての抜擢も簡単でしょう。(逆は不可)

また、これゆえに、北九州市から見て遠方にある車両基地(直方車両センター、南福岡電車区、大分車両センター、熊本車両センターなど)との間における車両のやり取りを行う際も、わざわざその車両専用の回送列車を仕立てなくても、他車両と併結して車庫へ送り込む運用を仕立てればいいので、下手すれば列車の増発を図ることなく、1列車あたりの輸送力増強手段として充てることも可能となる点もメリットでしょう。

また、整備面における負担軽減も、メリットの2つ目として上げられるかと思います。

しかし、いずれの場合を取っても、新車を導入するということから、イニシャルコストがかかるという面でデメリットが大きいのは事実です。

おわり

一時期、元常磐線のFo1501編成が休車になっていましたが、大減便後に増発が何度かされており、そのための必要車両数増加対応策としてこの編成も復帰しております。

しかし、すでに全編成とももう間もなく車齢40年に差し掛かりますし、カーボンブラシなどをはじめ保守部品入手性も年々悪化していますので、近いうちに置き換わり始めてもおかしくはないでしょう。

今後、JR九州がどのような対応をするのか見物であると同時に、撮りたい車両がありましたらいまのうちに撮影しておくことをおススメします。

最後までご覧いただきありがとうございました。

よければ執筆者のYouTubeも見てやってください

※7/16追記 どうやらE501系の譲受にて、415系1500番台を代替する方針にて確定したようです。

一部参考

電車基礎講座 改訂版(交通新聞社)

Wikipedia

JR編成表、配置表 https://sirasagi683kei.wiki.fc2.com/

- 鉄道をはじめとした乗り物の動画を作りつつ、趣味に明け暮れる日々。最近は将来設計的な悩み事が色々と…

- 2025年9月23日JR九州元JR東日本・E501系の導入で、JR九州は415系を今後どうするの?

- 2025年7月13日JR九州【超特殊環境】関門トンネルを渡る普通列車で使用される415系の後継車はどうなる?予想してみた

- 2025年4月30日京浜急行電鉄京急の青い電車「ブルースカイトレイン」を見る方法!

- 2025年1月31日その他VVVFインバータ制御装置の型番附番法則 – 三菱電機編

コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。

関門トンネルの415系の後継車ですが、ハイブリッド気動車にした方が無難だと思います。

実際、415系の山陽線・下関駅以東への直通は2005年に終了しており、今ごろ新型の交直流電車を製造するのはもったいないです。

気動車ならば、交直セクションでもスイスイ走れますし、下関駅から日田彦山線への直通も可能となります。