こんにちは。ホームドアです。新年度もはじまり、みなさまいかがお過ごしでしょうか。

さて、みなさんは東北地方、宮城県は仙台と石巻を結ぶ“仙石線”をご存知でしょうか。最近では「マンガッタンライナー1」の引退や新型車両「E131系800番代」の導入が話題になっている路線です。そんな仙石線、震災後の新線切替や駅の案内設備拡充に伴い各駅に列車接近時や発車時に駅自動放送が導入されているのですが、この自動放送が中々各駅で統一されておらず「沼」状態となっているのです。

そんな仙石線の「沼」な自動放送について、今回はご紹介していきます。

大まかに何種類あるのか。

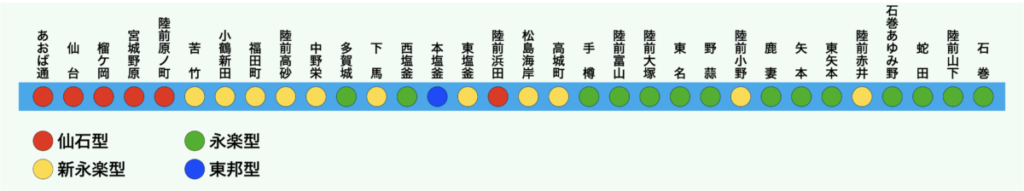

まず、仙石線の駅自動放送は大きく分けて4種類あります。

仙石型

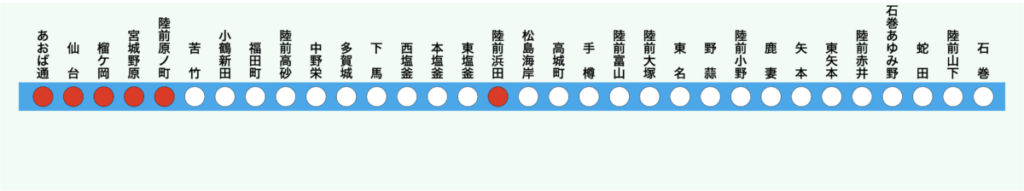

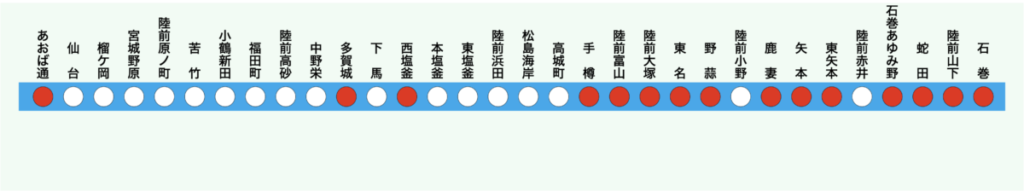

最初は仙石型放送。男声を山田吉輝氏、女声を戸谷美惠子氏が担当しています。こちらの仙石型は以下の駅で使用されています。

こちらの放送は2000年、仙石線があおば通駅に延伸開業した際に導入された放送です。主に仙台市内の地下駅で使用されているタイプですが、陸前浜田駅では新しいタイプ(後述)に更新されることなく依然として残存しています。

余談ですが、こちらの仙石型は首都圏で“自放音源”として耳にすることができ、近年では原因不明ながらも一時的に上野駅の一部ホームで仙石型自放音源に切り替わった事例があります。自放音源については、こちらの記事をご覧ください。

永楽型

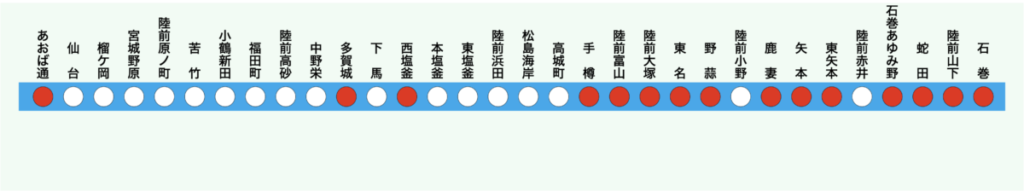

2つ目は永楽型です。“永楽”とは、放送・メロディ装置などをはじめとした鉄道関連装置を製造している“永楽電気”という会社を指しています、仙石線では永楽電気製の接近放送と発車放送が使用されており、男声を片山光男氏が、女声を蟇田充子氏が担当しています。永楽型放送は以下の駅で使用されています。

永楽型は国鉄時代から駅放送として導入されていますが、当時とは声優が交代しているなどの理由から「国鉄永楽型」と「永楽型」として分類されることが多いです。現在、国鉄永楽型は伊豆箱根鉄道駿豆線の一部駅や、小湊鐵道光風台駅で残存している模様です。

あおば通駅では接近放送は仙石型を使用していますが、発車時の放送は永楽型と2種類の放送が混在しているのも特徴です。かつては地上区間の多くの駅で使用されていましたが、現在では新しいタイプ(後述)に更新され数を半分ほどに減らしています。近年では2024年10月、小鶴新田駅でのみ使用されていた中期(他駅は後期)の永楽型放送が更新されました。

こちらも余談になりますが、永楽製メロディは発車メロディ黎明期の1990年代頃に導入され、かつては赤羽や大崎、浦和、立川など主要駅でも発車メロディとして使用されていました。しかしながら現在では他社のメロディに多数が置き換えられた他、ワンマン化などにより、使用されているのは3駅・8番線と数を大きく減らしています。また、京王線の接近メロディとしても使用されていた過去もあります。

新永楽型

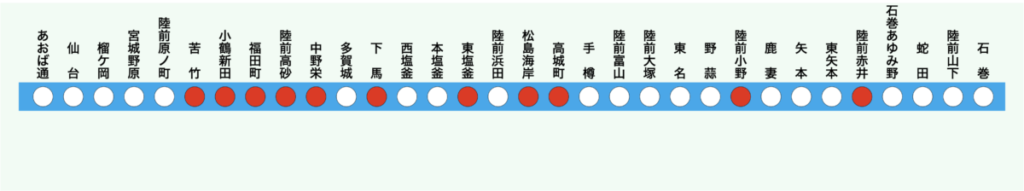

3つ目は新永楽型。女声は蒼井里紗氏が担当されていますが、男声については公式な発表はされていません。新永楽型の使用駅は以下の通りです。

こちらは2014年、北陸新幹線が延伸してくる前年の金沢駅を皮切りに東北・新潟地区に近年多数導入されている放送です。多くの永楽型を置き換えたもので、先程の“新しいタイプ”はこれを指します。

仙石線では仙台寄りの地上区間で多く使用されており、一部石巻寄りにも使用駅があります。仙石型や永楽型は単調なチャイムが接近放送の鳴動前に流れますが、こちらの新永楽型では6秒ほどの短いメロディが流れます。メロディのタイプは2種類あり、盛岡支社の東北本線等を皮切りに導入され、仙台や新潟エリアにも普及しているタイプと、田沢湖線の一部駅・八戸駅のみで使用されているタイプがあります。勿論、仙石線では前者が多数の駅で使用されています。

なお、多賀城駅2番線では多賀城止まりの電車に対して新永楽型の到着放送が流れるようですが、接近放送が永楽型であること・2025年春現在故障中であることから除外しています。

東邦型

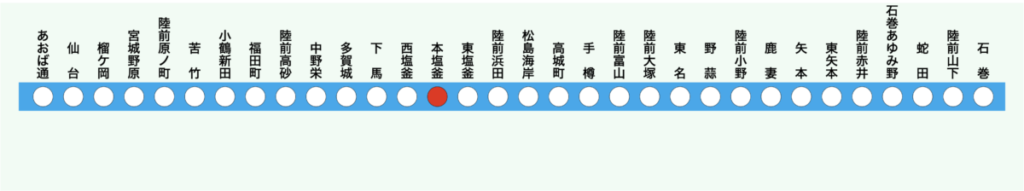

最後、4つ目は東邦型です。この放送は男女どちらも声優は公表されていません。この東邦型は、永楽型と同じように鉄道関連装置を製造している“東邦電機工業”を指しています。東邦型放送の使用駅は以下の通りです。

仙石線内では本塩釜のみでの使用です。長野地区では東邦型が多く採用されていますが、東北地方では永楽型の方が普及が進んでいます。なお、永楽型と同じように単調なチャイムが鳴った後に放送がされます。本塩釜駅では上下線ともに放送が女声なため、仙石線内で男声東邦型を聞くことは不可能となっています。

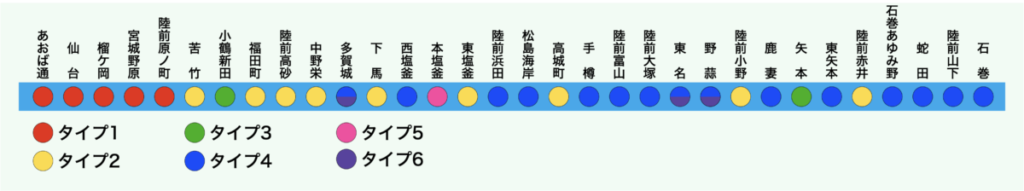

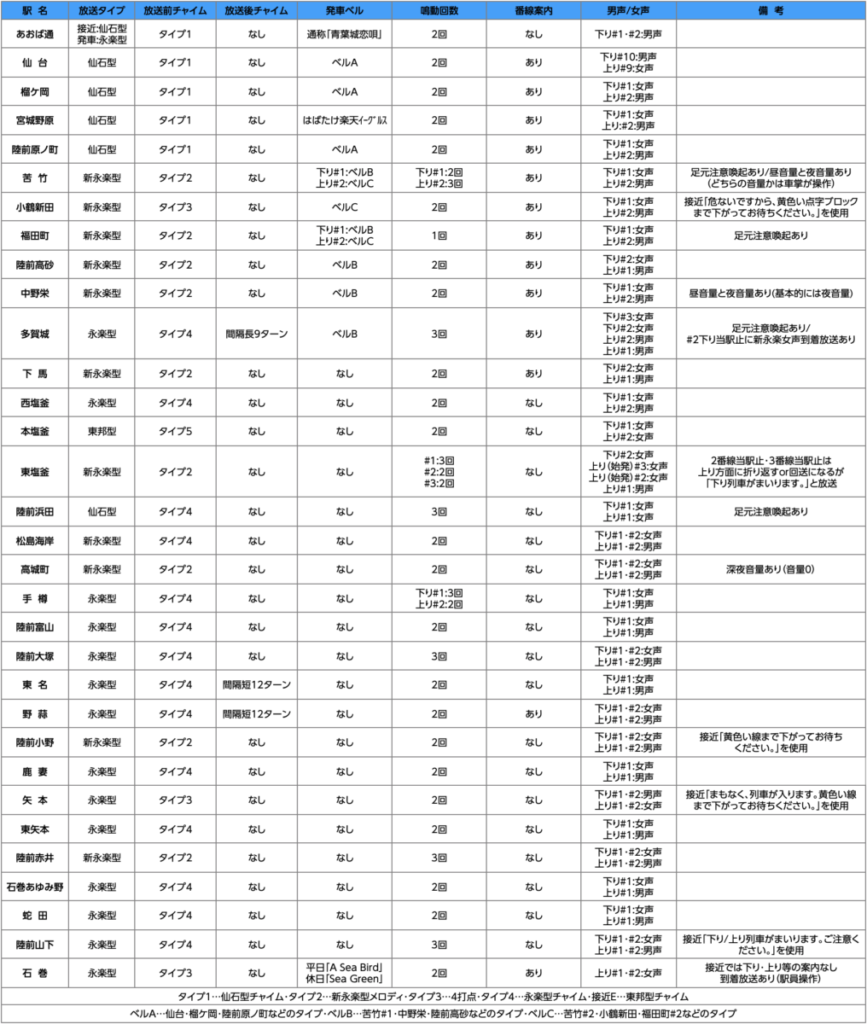

以上が仙石線で使用されている4種類の放送タイプです。使用駅をわかりやすくするために図をまとめてみましょう。

混在が激しいですね…とりあえず、その放送の“個体差”を見ていきましょう。

“接近放送鳴動時”のチャイム。

まず最初は放送でなく“チャイム”から見ていきましょう。仙石線では接近時のチャイムが6種類あります。おい、ちょっと待て。オメー自分でさっき「4種類ですよ〜」って書いてたよな。一旦落ち着きましょう。それは否定しません。が、そうともいかないのが仙石線です。とりあえず紹介するに越したことはありません。早速まいりましょう。

タイプ1

1つ目は仙石型放送とセットで使われているタイプです。使用駅は仙台市内の地下駅(あおば通〜陸前原ノ町)で、「ピンポン♪」のような2点チャイムです。上下線で全く同じチャイムを使用していますが、駅によって個体差があります。(例:早Ver/頭欠けVer/遅Ver …)

そういえば何かがおかしい気がします。お察しの方もいるかもしれませんが、仙石型放送を使用しているはずの陸前浜田駅がないことにされています。そうなのです。陸前浜田駅では未だ仙石型放送を使用しているにもかかわらず、このタイプ1ではない接近チャイムが使用されているのです。こんなことがあるので素直に「4種類のチャイムが〜」とはいえないのです。

タイプ2

2つ目は新永楽型放送とセットでよく使われているタイプ、新永楽型放送を紹介した際に言及した“短いメロディ”です。使用駅は以下の通りです。

仙石型放送×タイプ1のようにまた何か起こりそうなので、先に下に「新永楽型放送使用駅」を出しておきましょう。

明らかに赤丸の数が2個違いますね。小鶴新田と松島海岸です。しかも陸前浜田のように「まあ使用駅が離れてるし納得といえばか」のような雰囲気ではありません。どちらも周囲の駅は新永楽型に更新されていることが多いながら、この2駅は後述する別のタイプを使用しておりそれぞれ唯一の放送を生んでしまっているのです。

タイプ3

3つ目は至って一般的な4音のチャイムです。この4音チャイムは放送の種類との法則性はなく、先述した小鶴新田に加え、矢本と2駅に導入されています。小鶴新田は2024年10月に久しぶりの仙石線内更新かつ新永楽型に更新されたのですが、まさかの矢本に次ぎ2駅目となりました。矢本は自動放送の文面も周囲の駅と異なり、異端の存在といったところでしょうか。

タイプ4

続いて4つ目は永楽型放送とセットで使われることの多い2点チャイムです。タイプ1と似ていますが、テンポや1音目と2音目の間隔の違いから別として扱われています。また、フジテレビで放送されていたバラエティ番組「めちゃ2イケてるッ!(めちゃイケ)」の番組中にも同じようなチャイムが使われていたため、俗称としてめちゃイケチャイムとも呼ばれています。使用駅は以下の通りです。

一旦永楽型放送の使用駅と比較してみましょう。

おおよそ永楽型放送の使用駅と一致していますが、先述した駅がいつの間にか溶け込んでいるような気がします。陸前浜田と松島海岸ですね。陸前浜田は仙石型、松島海岸は新永楽型をそれぞれ使用していますが、この2駅に限ってタイプ4を使用しています。また接近放送は永楽型ですが、矢本に限ってタイプ3を使用しています。

タイプ5

続いてはタイプ5。東邦型放送に用いられるチャイムで、現在の使用駅は本塩釜のみに限定されています。こちらも2点チャイムですがタイプ1・タイプ4のように音色が似ている訳ではなく、独特な音色になっています。東北地方では他にも奥羽本線・上飯島駅などでも使用されています。

タイプ6

最後に紹介するのは接近放送鳴動後に鳴るチャイムです。首都圏のATOS放送で言い換えると接近放送後〜停車直前まで鳴り続ける短いメロディのようなものです。このタイプ6は多賀城・東名・野蒜の3駅にのみ導入されています。首都圏と異なり列車の位置に問わず鳴動ターン数は固定されており、多賀城が1ターンごとの間隔が長い9ターン、東名・野蒜が1ターンごとの間隔が短い12ターンとなっています。音色も他のタイプとは大きく異なるので、こちらはまた別の種類のチャイムとして扱うべきかもしれません。

では最後に放送種類と同様、1枚の図に使用駅とタイプを示してみます。

このような形になりました。タイプ1で取り上げた速度の違いや、タイプ6で取り上げたターン数の違いも挙げると徐々にキリが無くなってくるので今回はこの6種類で区別してみました。それにしても本塩釜が目立つのは相変わらずですね(笑)

発車ベルについて。

続いては発車ベルです。

東北地区でも発車メロディが導入されており、このうち仙石線にはあおば通駅・宮城野原駅・石巻駅の3駅に導入されています。

また、あおば通〜多賀城においてはベルスイッチが駅に備え付けられており、各駅で車掌が操作するようになっています。このベルにも種類があり、本項ではこちらを中心に解説していきます。

発車メロディ

先述の通り、あおば通駅・宮城野原駅・石巻駅に導入されています。

あおば通駅では2000年の開業当初から地元仙台の作曲家の榊原光裕氏作曲の発車メロディが使用されています。曲名は不詳ですが、ベースとなった曲である「青葉城恋唄」と呼称されることが多いです。仙台駅でも過去に別バージョンの同曲を使用していましたが2016年に新たなご当地メロディに置き換えられました。

宮城野原駅では付近にある宮城球場(現:楽天モバイルパーク宮城)を本拠地にする東北楽天ゴールデンイーグルスの球団歌「羽ばたけ楽天イーグルス」が2010年より使用されています。プロ野球関連の発車メロディはこの駅が全国でも5例目で、首都圏では海浜幕張駅や水道橋駅などで既に実施されていましたが、東北地方では初となりました。

石巻駅では2002年より地元の作曲家、和泉耕二氏作曲の「A Sea Bird」「Sea Green」の2曲が使用されています。発車メロディ導入にあたっては市民の要望がラジオ石巻を通じて実現し、和泉氏作曲の4候補から投票で決定するという形式が採られました。残りの2曲は「Blue Marine」・「Sea Green ウミネコ鳴き声なしVer」となっています。また、全国でも珍しく、平日(月〜金)には「A Sea Bird」が、土休日には「Sea Green」と、曜日によって鳴動する曲が異なるというのも特徴です。

発車ベルA

ベルAは仙石型放送の駅で導入されているタイプです。あまり関東地区では聞かない音程となっていますが、仙石線では比較的標準のベルとなっています。導入駅は仙台・榴ケ岡・陸前原ノ町です。

発車ベルB

続いてベルBです。このベルBは地上区間の標準的なタイプになっており、苦竹1番線・福田町1番線・陸前高砂・中野栄・多賀城の各駅に導入されています。他のベルと比べ音程が低いのが特徴です。こちらも関東では聞かない音程になっています。

発車ベルC

最後にベルCです。導入駅は苦竹2番線・小鶴新田・福田町2番線で、少数派となっています。苦竹2番線はベルBだったところが置き換えられこちらのタイプとなりました。AやBと比べ高音となっており、こちらは関東地方でも私鉄はじめ多くの駅で聞くことのできる音程となっています。

以上が発車ベルです。そこまで種類と使用駅が多くないので比較的わかりやすいのではないでしょうか?

ではいよいよ本題の“放送”に入りましょう。

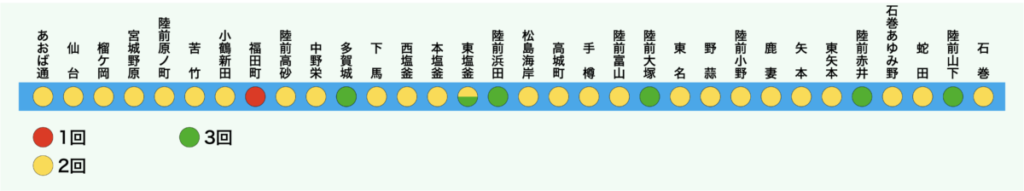

鳴動回数について。

まず最初は“接近放送の鳴動回数”から見ていきましょう。まずはこちらの音声をお聞きください。

年始、フラッと降りた某駅にて収録したものです。この放送は2回同じ文面の放送が繰り返されているので、鳴動回数は単純に“2回”と表現されます。ちなみに、ここまでの文を読み切った方は、この音声だけで何駅の放送なのか2駅に絞ることができますね。もっとも、仙石線の配線図なんかを見れば1駅に絞れるのですが…

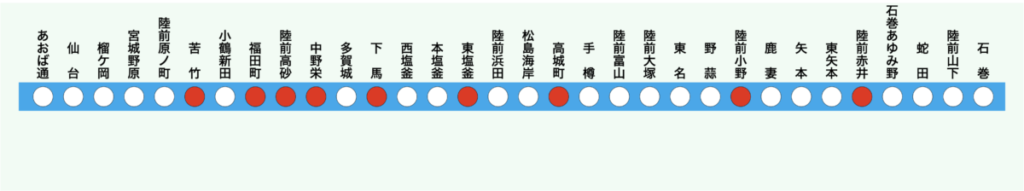

さて、鳴動回数も駅によって異なるのですが、比較的簡単ですので初めての方でも噛み砕きやすいのではないかと思います。いちいち説明するよりは図を見てもらうとわかりやすいので、早速見ていただきましょう。

このようになっており、放送の種類にかかわらず大半の駅が2回となっています。その一方、多賀城や陸前浜田など3回鳴動する駅もあるほか、福田町に関しては1回のみとなっています。東塩釜は1番線のみ3回、2・3番線は2回と番線によって異なる場合もあり、こちらも謎が多くなっています。この差に至っては連動するタイミングの関係なのか、はたまた導入時期による差なのか…なにか情報をお知りの方はコメント欄の方までよろしくお願いいたします。m(_ _)m

番線案内/男声女声について。

さて、続いては“番線を案内するか”、“どちらの方面・番線で男声/女声を使用しているか”についてです。

複数番線のある駅がほぼ全てのATOS型放送使用駅では番線を案内するのは当たり前のようなものになっていますが(笠幡など例外もあり)、仙石線だけでなく東北・信越地方などでは棒線駅や交換待ちのために上下列車の使用番線が定まっていない駅も多々あります。その場合、接近放送では番線を案内しないことも…しかしながら、仙石線では数駅ながらも番線を案内してくれる駅があります。1つ目はそちらについて取り上げてまいります。

2つ目はそのような場合、上下線で男声放送と女声放送はどのように区別されて流れているのか、です。ハッキリと区別されていても、どのように区別されているか、という点もポイントです。

では早速まいりましょう。

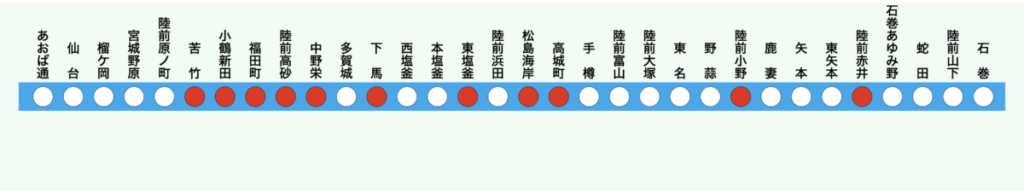

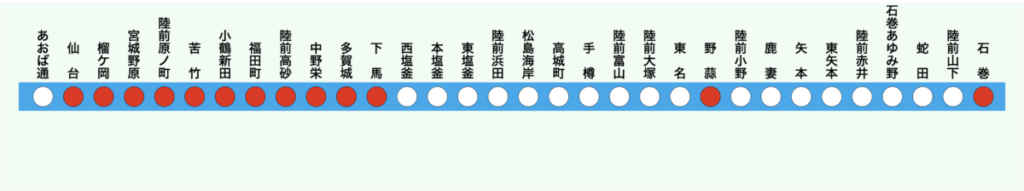

番線案内

早速ですが、赤丸に示した駅が番線案内をする駅です。他と違い、こちらは割とハッキリ目に見える区別がつきますね。

仙石線はあおば通〜東塩釜で複線化されており、“交換待ち”という作業が行われるのは東塩釜以遠となるので東塩釜以遠で番線案内をする駅が少ないのも納得ですし、そのような駅でも基本的に“上り/下り 列車がまいります。”という放送はあるので誤乗はしにくいようになっています。恐らくですが、複線区間では仙石型・新永楽型ともに番線を案内するようにカスタムされている一方、東塩釜以遠では基本的に番線が案内されないカスタムになっていると思われます。

あおば通ではどちらのホームに到着しても行く方向は同じなので案内しないようになっているのかと思われる一方、石巻では他ホームに石巻線も乗り入れることから番線案内をキチンとしているのでしょうか…

ところで…野蒜は何者なんでしょうか。野蒜は1面2線の交換可能駅という、東塩釜以遠ではそこそこ見られるスタイルの駅です。しかしながらこの駅だけには番線案内がついており、交換をしない列車でもご丁寧にするようになっています。はたまた謎な駅となっています。

余談ですが、個人的には2面2線で移動にフロアの上下を必要とし、かつ交換可能で折り返し列車もあることから発車番線は不定、観光客も多い松島海岸に導入すべきだと思うのですがね…それに加え、松島海岸ではどちらの番線に到着する場合でも両番線のスピーカーから接近放送が鳴動する仕様になっており、少し詳しい人でも分かりにくいシステムになっているのが頭の悩ませどころです。もちろん改札付近には首都圏と同じような電光掲示板があるのでそちらを見れば解決する話なのですが…

この項を読んだあと、鳴動回数項目にある音声ファイルがどの駅にあるかが分かるようになっています。こちらが例の番線案内を持つ野蒜駅です。収録時も交換待ちをしない列車だったのですが、しっかりと“2番線”とのご案内をいただきました。

男声/女声

こちらはだいぶ簡単に判別できるようになっています。99%は下り女声・上り男声です。この時、始終着駅では“到着する列車”を見て判断しましょう。あおば通は上り列車が到着するので男声、石巻は下り列車が到着するので女声です。

しかしながら、2駅だけ例外があります。本塩釜と陸前浜田に限り上下どちらも女声となっています。本塩釜は東邦型という異端児、陸前浜田駅は1面1線の棒線駅で両方向女声というのも納得かと思われますが、同構造の東名や東矢本では上下で男女が区別されているのでこれも謎の1つになっています…そもそも幾度となく取り上げていますが陸前浜田は孤高の仙石型放送なもんでして…

番線案内と男声女声については以上です。

細かい個体差を見ていこう!!!!

では最後に各駅の個体差を見ていきましょう。うーん、ここが1番覚えられません…

足元注意喚起

いわゆる「列車とホームの間に隙間があります。足元にご注意ください。」的な放送です。この足元注意喚起放送は苦竹・福田町・多賀城・陸前浜田の4駅に導入されており、いずれもカーブ上に駅が設置されていることから、そのような駅を対象に導入されていると思われます。

夜音量

住宅街の中にある駅など、夜間の接近放送が騒音のもととならないように昼と夜でベルや接近放送の音量が異なる駅があります。現時点では苦竹・中野栄・高城町で確認されており、このうち苦竹と中野栄はベルの音量が車掌の操作によって変えることができ、恐らく昼用ベルボタンと夜用ベルボタンが設置されているものと思われます。また、高城町は21:00ころから接近放送の音量が0になるとされており、完全に無音で列車が接近するようになっています。

現時点で確認されているのは以上の3駅ですが、他にも見つかる場合が大いにありますので、ご存知の方はコメント欄まで何卒宜しくお願いいたします…

放送文面の細かい違い

最後に、文面の違いについてです。ここで取り上げるのは小鶴新田・陸前小野・矢本・陸前山下の4駅です。

まず1つ目、小鶴新田です。小鶴新田は2024年10月に新永楽型に更新された際「…まいります。危ないですから、黄色い点字ブロックまで下がってお待ちください。」という文面となりました。標準的な新永楽型は「…まいります。ご注意ください。」という文面になっており、仙石線内では唯一の文面となっています。

また、この「黄色い点字ブロック」に関連するパーツは現段階で2パーツあるとされ、東北地区の他駅で導入されているパーツと、小鶴新田で初出といわれているパーツです。恐らく小鶴新田とそのままそっくりの放送はないのではないでしょうか…

次に2つ目、陸前小野です。陸前小野も新永楽型ですが、「…まいります。黄色い線まで下がってお待ちください。」という文面となっています。こちらも仙石線では唯一の文面となっています。

続いて3つ目には矢本。こちらは仙石線の永楽型放送使用駅でもかなり異端な文面となっており、文面上では上り・下りの案内をしません。「まもなく、列車が入ります。黄色い線まで下がってお待ちください。」という文面で、標準的な永楽型とは大きく異なります。しかしながら、上下線で男声・女声は分けられていることからそこで判別、といったところでしょうか。

最後は陸前山下です。こちらも永楽型で文面が異なり「下り/上り列車がまいります。ご注意ください。」という文面になっています。この文面は陸前山下のほかにも花輪線・北森駅やIGRいわて銀河鉄道線・巣子駅でも使用されていることが確認されています。

以上が細かい文面の違いです。“細かい”と言いつつも大きく異なることが多いので、その個体差が実に面白いのです。

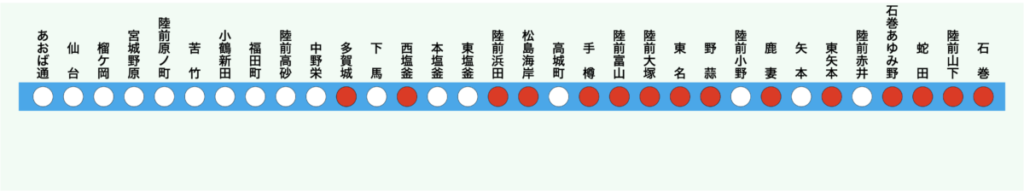

まとめると

…このようになります(汗)元々は自分用に作っていたことから少し見づらいかもしれませんが、割としっかりまとめてもゴチャゴチャしちゃいました。

この図を見れば、より沼なのが伝わるかもしれません。うーん、自分で記事を執筆したものの頭が追いつかない…

さいごに

仙石線の放送、いかがだったでしょうか。首都圏のATOS放送も多数のパーツがあり沼が深いといわれていますが、あなたも沼の深い東北地方の放送に手を出してみませんか…?

ちなみに私は仙石線を行くところまで行ったら続いては仙山線や常磐線に行こうかと…うーむ…

-

ホームドアです。

記事執筆がんばります。

- 2025年11月29日JR東日本【待望!】「JRE-IKST」メロディの新情報をみる

- 2025年6月18日JR東日本【導入から3ヶ月】第2回!中央線グリーン車の乗車率を調査してみた。

- 2025年6月15日その他【雨でも散歩は悪くない?】東急東横線・みなとみらい線を歩いてみた。

- 2025年5月27日JR東日本【究極の東京散歩】山手線を徒歩で一周してみた。

コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。