こんばんは。今日も1日お疲れさまでした。

いよいよ夏も本番。夕立が目立つ季節になってきましたね。

結構前の話ですが、KATOの新製品情報に「常磐線 E231系」がありました。個人的に中央線を除く都内の電車の中で、南武線と並んで一番好きな車両でもある常磐線のE231系。「最大15両オールロングシート、トイレ・グリーン車なし、支線乗り入れあり」という姿は中央線E233系に似た何かを感じます。

そんな彼らの魅力を知りたい!と思い、せっかくなので調べていたら奥が深かったので、(ネタも尽きてきたころだし)書こうかなぁ、と思いまして執筆する次第。

この季節にぴったりな「エメラルドグリーン」と「ウグイス色」を巻いたあの車を、じっくりと観察してみませんか?

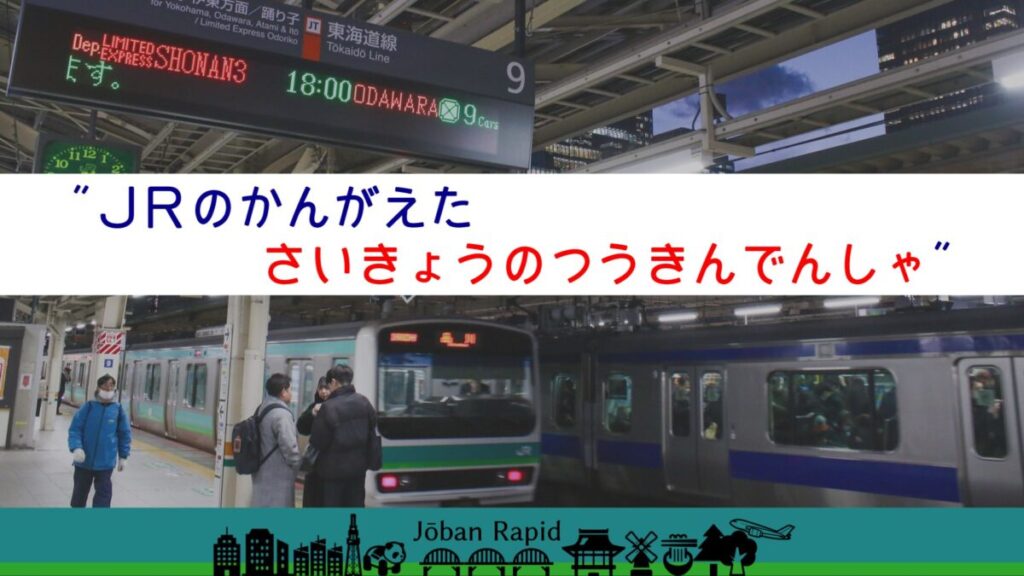

緑の帯を名乗った彼らの名は、「快速電車」

15両で取手・成田から上野・品川を爆速で駆け抜ける「常磐線 緑快速」。走行範囲こそ狭いですが、「15両オールロングシート」のが東京駅に来る光景の破壊力はすさまじいものです。

「中央・東北・東海道・総武・常磐」の通勤5方面快速線の中で、唯一グリーン車が連結されていない速達”電車”だったり。この話をするにはそもそも「列車」と「電車」が違う、という点をはっきりと把握しないといけませんね。

「電車」と「列車」、何が違う?

電車オタクなら一度は耳にしたことがあるであろう単語、「列番」。正式名称を「列車番号」と呼び、どの列車にも必ずつけられています。

東京駅の上野東京ラインの時刻表を見てみると、「xxxx『H』」や「yyyy『M』」、「zzzz『E』」という風に、「列番の最後にアルファベット」が付いていることに気が付いたでしょうか?

注目してほしいのはこのアルファベット。実は、これで「電車か列車か」を見分けることができます。

基本的に、東京駅を発着する”在来線”では列番のアルファベットが「M」のものは「列車」、それ以外のアルファベットが「電車」という風に分けられています。

これは何が違うのかというのを専門的な知識を交えて話すと、電車の運用には基本的に「行路」というものが存在します。この「行路」による列車番号のつけ方によって「電車」か「列車」かが決まります。

例として、緑快速 E231系0番代の「71H」という行路を見てみましょう。

71H行路は 上野駅04:33→05:13取手駅┐

┌上野駅06:15←05:34取手駅┘

└上野駅06:22→07:02取手駅┐

品川駅08:25←07:21取手駅┘

という行路で動いています。常磐線快速電車のE231系は「始発駅の時+行路」という運用のつけ方なので、上から「471H→570H→671H→770H」という風に列番が付けられます。

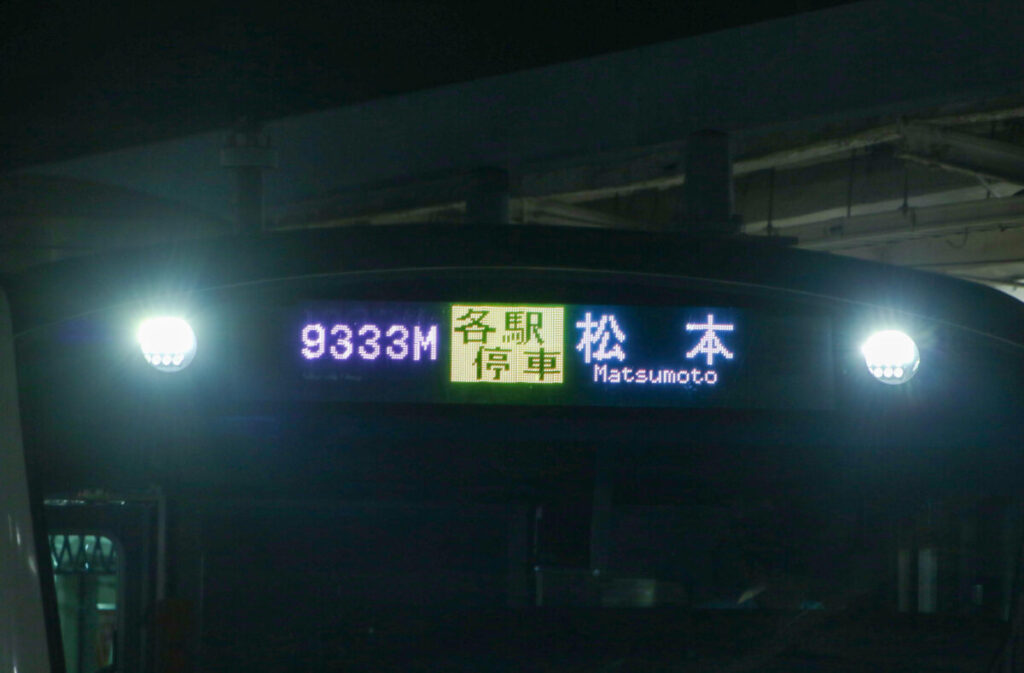

ちなみに、成田線内完結は「800代のM列番」となり、「列車」となります。「H行路」でも関係なく「我孫子駅/成田駅を早く発着する順で821M/820Mから付与される」ので、成田線内は通用しないようです。

なお、青快速 E531系の運用は成田線と同じく、「xxxxM」という風につけられています。そのため、区間によって列番の数字がまったく異なることが特徴的です。例として、品川まで行く列車は「11xxM」、上野までの列車は「3xxM」、特別快速は「31xxM」という風になっています。

ただし、この「Mが列車、それ以外が電車」というモノには例外がありまして…

「上野東京ライン・湘南新宿ライン」の列車は「E」・「Y」で表されますが、どちらも「列車」の扱いです。どちらも「従来の線内完結列車(北関東対上野/南関東対東京/湘南新宿ライン)と混同しないように」という理由だそう。そのため、「上野以南・東京以北に行かない宇都宮線・高崎線・東海道線」の列車は今でも「M」が使用されます。

常磐線のE231系とは?

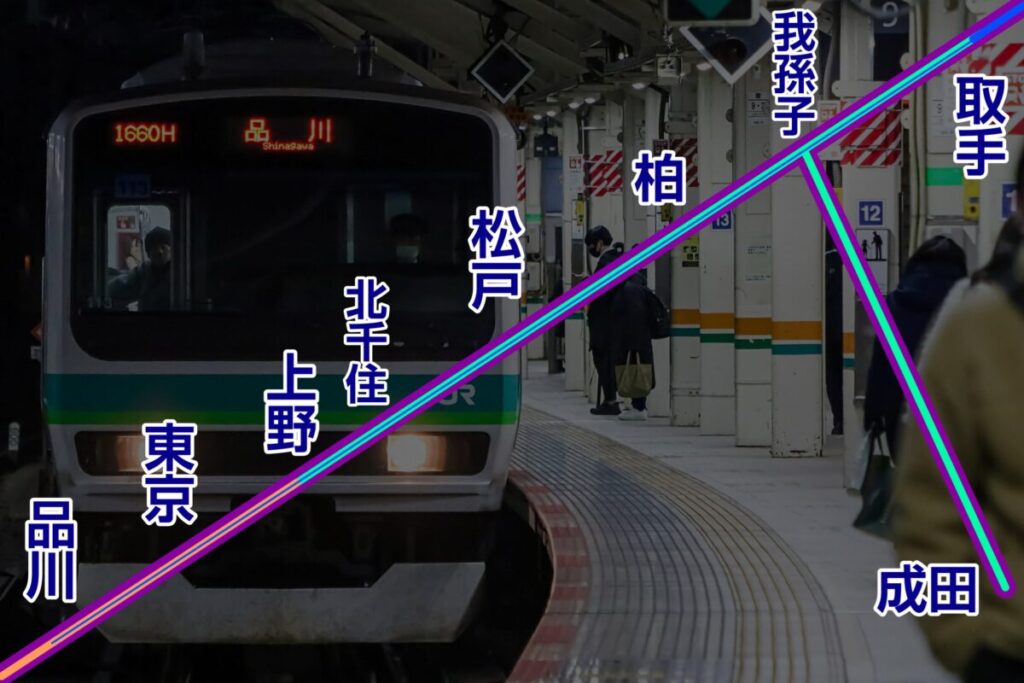

運用範囲を見ながら常磐線E231系について見てみましょう。

常磐線のE231系は、

常磐線(快速線/日暮里 – 取手)

常磐線(快速線/日暮里 – 取手)- ■ 成田線(我孫子支線/我孫子 – 成田)

東北本線(上野東京ライン・宇都宮(東北)線/東京 – 日暮里)

東北本線(上野東京ライン・宇都宮(東北)線/東京 – 日暮里) 東海道本線(上野東京ライン/東京 – 品川)

東海道本線(上野東京ライン/東京 – 品川)

で使用されています。常磐線は実は上野ではなく日暮里が起点なんですよね、最近知りました。

首都圏の電車の中では運用範囲が狭い部類に入る車両ですが、それでもそこそこな距離はあります。

常磐線のE231系、登場は意外と古く、2002年春。中央線・総武線各駅停車向けのE231系0番代(1次投入)の次に製造されたグループであり、0番代では2次車にあたります。なお、面白いのがこの2次車の中に「1本だけ」三鷹向けの車両が製造されています。

ミツB57編成→ケヨMU11編成。2002年の冬に運用変更があり、地下鉄運用が一つ削減され地上運用が一つ増えたのですが、その時に使える編成がなかったことから、同時期にまだ製造中であった常磐線向けE231系10両編成を1本三鷹に回し、なんとか編成を確保した、という経緯から1本だけ製造された「三鷹向けの松戸製造時に作られた車」です。

きみは誰?

ところで…E231系ができる前、同じ白枠E231顔の電車が量産されたのをご存じでしょうか…?

そうです、彼です。

209系500番代。当時、JR東日本はE231系を開発していたのですが、その時同時に中央総武線の103系が多数の故障を起こし、国から怒られてしまうレベルに。そこで、JR東日本は大慌てで新車を用意しないといけませんでした。というか103系自体がもう古かったので…。

ですが、E231系の機器はまだ開発途中。そこで、「209系の機器にE231系の車体を載せる」という荒業に出ます。よほど急いでいたんでしょうね…。

あくまで「つなぎ」としての役割を担った209系500番代。結局10両編成×17本という少数のグループになりました。

あくまで「209系」の彼ら。209系であるがゆえに京浜東北線に貸し出されたり、GTOインバータを積んでいたり…とちゃんと209系だったのですが、車体はE231系。そのため、ワンマン化改造が施工されている編成もいます。わけわからん。

現在では

京葉線系統(東京 – 蘇我 – 上総一ノ宮・君津/千葉駅間合い運用)

京葉線系統(東京 – 蘇我 – 上総一ノ宮・君津/千葉駅間合い運用) 武蔵野線系統(府中本町 – 西船橋 – 東京・海浜幕張/むさしの・しもうさ)

武蔵野線系統(府中本町 – 西船橋 – 東京・海浜幕張/むさしの・しもうさ)- ■■ 八高・川越線(八王子 – 高麗川 – 川越 – 南古谷)

の3系統で使用されています。運用範囲も結構広めなので、運が良ければ出会えるかも?

ここがすごい!松戸E231系!

話を戻しましょう。松戸のE231系は現在、10連18本、5連19本が所属しています。

最大15連、グリーン車・トイレ・オールロングの車内は”限界まで輸送力を高めようとするJRの本気”を感じます。

そんな松戸E231を、いろんな方向からじっくり見てみましょう!

車内放送

車内放送のつぎはぎがすごく、一部は最初期の放送が投入されています。東西線の放送と似た感じですね。では、実際に文字起こしをしてみましょう。

間もなく、松戸、松戸。お出口は、左側です。

金町、亀有、綾瀬へおいでのお客様と、新京成線はお乗り換えです。

The next station is Matsudo(JJ06).

The doors on the left side will open.

Please change here for the Joban Line Local Service and the Shin-Keisei Line.

2002年収録 2014年収録 2015年収録 2019年収録 山手線流用

1つの中間駅である松戸駅ですらこんな状況なので、上野駅発車後や品川駅発車後はもっと大変なことになっています。

現在新京成線は存在しませんが、その部分の放送の代わりになる「京成線」は、成田駅到着前の放送を流用しているそうです。

ちなみに最初期の英語アナウンスは、どこか曇った印象をお持ちの方も多いと思います。これ、どうも録音時に英語アナウンス担当のクリステル・チアリさんが「鼻が詰まりながら録音した」と発言されていたことがあるらしく、曇った印象はそこから来ているんだそう。今ではこの曇った放送は上野東京ライン/湘南新宿ライン系統・常磐線と東西線直通の中央・総武線でしか聞けなくなったので、ある意味レアものであると同時に、音声の変化を感じることができる、貴重な資料なのかもしれません。

運用範囲拡大に伴う”様々な変更”

現在では毎日当たり前のように直通している”上野東京ライン”。常磐線快速電車が直通するにあたり、常磐線側でもたくさんの変更が加えられました。

①編成数の増加

常磐線のE231系はもともと、10両17本、5両19本が配置されていました。なお、この両数は103系の快速向け編成よりも少ないのが特徴。中距離電車(=青快速)への運用持ち変えにより、快速車両は編成が少なくなっています。

ですが、上野東京ライン開業時に「流石に編成が足りない!!!」ということになり、急遽松戸向け編成を増やすことに。その時に選ばれたのが、「三鷹のE231系0番代2編成」でした。ですが両所の編成には差があり…

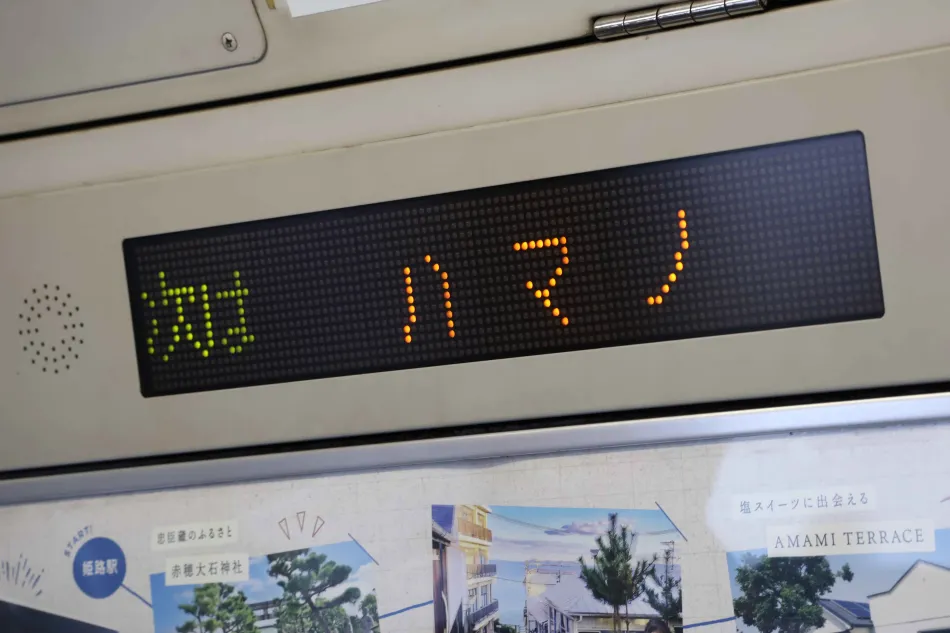

まず1つ目は「車内LED」。他形式で代用していますが、松戸はLEDが2段なのに対し、三鷹はLEDが1段。案内する内容が変わってしまいます。

しかし、そのためにLEDは交換しなかったようで、三鷹から来た編成だけ表示内容が異なります。

このサイトがわかりやすかったです✨

②連結器・設備

三鷹では10連での運用、連結運用は存在しないのに対し、松戸では10連+5連の15連運用が存在します。そのため、転属時に電気連結器を付ける改造を行いました。

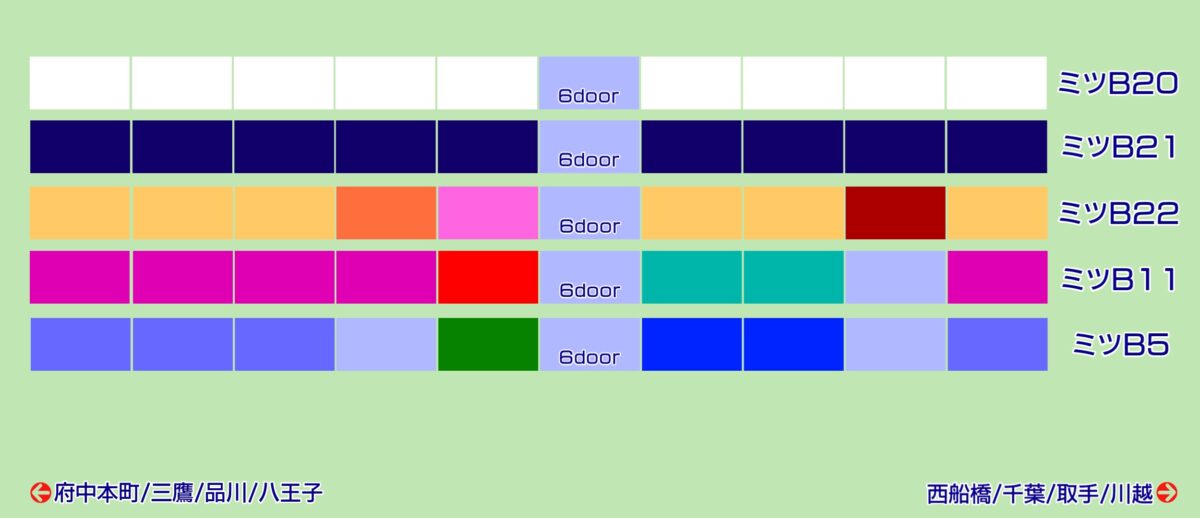

また、当時は6ドア車が走っていた時代。総武線は1両が6ドア車ですが、常磐線は6ドア車を連結していません。そこで、当時同じく転属を始めていた「武蔵野線」「八高線」向けのE231系を巻き込んで車両を確保します。

組み換え前編成:「Tc-MM-T-T-T6-MM-T-Tc」

組み換え後編成

松戸:「Tc-MM-T-T-T-MM-T-Tc」

京葉:「Tc-MM-T-T-MM-Tc」

三鷹:「Tc-MM-T-MM-T-MM-Tc」

川越:「Tc-MM-Tc」

同時に中央・総武線でもE231系500番代転入に伴い、0番代の組み換えを必要としていました。そこで、このような大規模な組み換えを行い、各地に転配することに。

なお、この図中の「マト118」編成は現在、4号車と9号車を廃車にしたうえで「ケヨMU22編成」として活躍しています。わけわからん。

ちなみに、電気連結器はそのまま残存しているようです。南武線ナハN36といいケヨMU22といい、最近の鉄道車両は消さないことが一般化しているんでしょうか…。

そんなこんなで2編成が転属してきましたが、1編成がもう消えています。すごい路線だな…。

③車外LED

実は松戸E231系、上野東京ラインが開業してから、常磐線内のLEDも変更されていたのを御存じですか?

今までは「行き先のみ」を表示していたE231系。上野東京ライン開業に伴い、路線名を表示するタイプに変更されました。

「上野東京ライン 東海道線直通」のLED、個人的にはすごくぎちぎちで好きです。

どの路線にも負けない両数

最大の特徴は何と言っても「両数」でしょうか。個人的に一番好きなポイント。

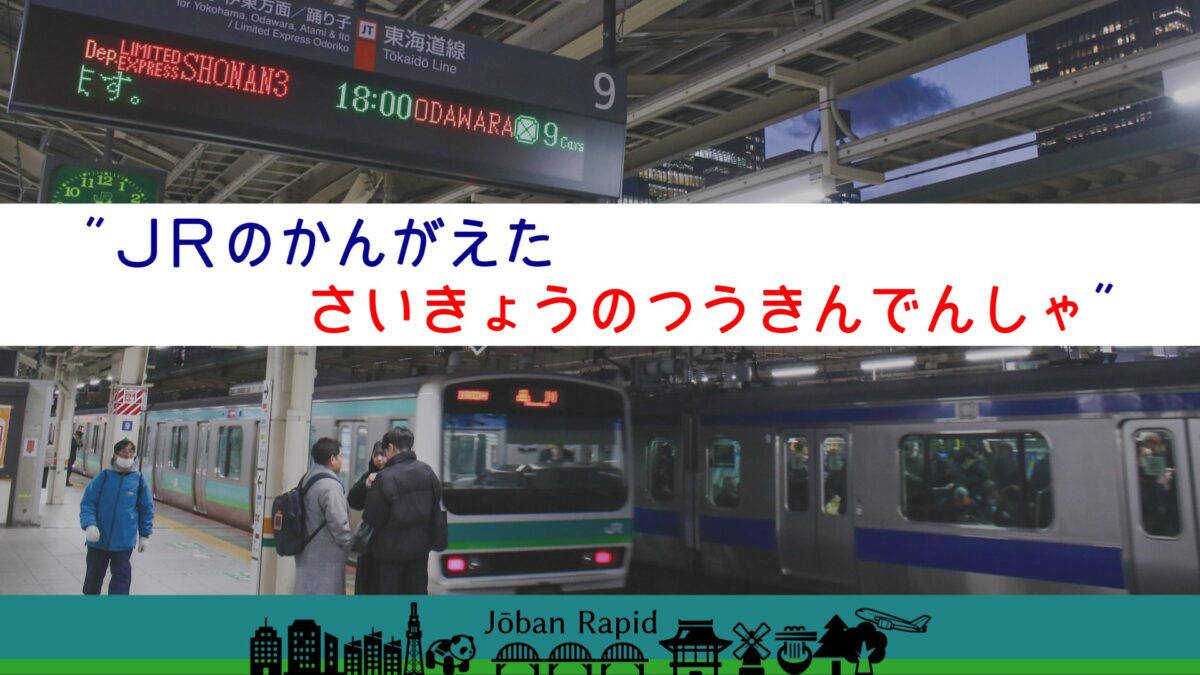

「15連オールロングシート、トイレ無し」という「ぼくのかんがえたさいきょうのつうきんでんしゃ」みたいな感じの脳筋スタイル、すごく癖に刺さります。

なんでこんなスタイルなのか、と言いますと…。

常磐線快速電車は、「殺人的混雑率」と呼ばれるほどの混雑率を誇る路線でした。また、旅客列車のほかに貨物列車も入ってくるため、閉塞区間を長くとらないといけません。そのため、現在も運行本数が少なめなのが特徴です。

つくばエクスプレス開業に伴い、多少は混雑が緩和されていますが、現在に至るまで「満員電車」という言葉が似合う路線。10両じゃ対応できねえよ、ということで15連での運行を開始します。会社員輸送に特化した車両、というわけです。

しかし問題点もあり、我孫子支線の駅間に対するトイレの心配、グリーン車が付いていないことに対する不評…など様々な意見が出ているのも事実。いわゆる「緑快速」はあくまで大量の客を一気に運ぶことをメインとしているため、グリーン車などを組み込まない、というのが通説のようです。(もちろん成田駅での”総武経由”か”常磐経由”かでグリーン料金が異なる、など面倒な点が多いから、というのもあるんでしょうが…。)

ちなみに、このような常磐線に対応するために登場したE501系。こちらは取手以北にも入れることが特徴的でしたが、トイレがないことに非常に多くの不満を買い、現在ではトイレを設置したうえで土浦ローカルに投入、運用が限定されました。中距離電車にも「通勤タイプ」を入れたかったJRと、「流石に最低限の設備は欲しい」利用者で意見が割れた、非常に面白い例でしたね。

都心最古参になるまで、秒読みの彼ら

現在、東京駅に来る在来線の車両では古参の方に入ってきた彼ら。285系、京葉・武蔵野線、E257系の次に古く、「通勤型拡幅車体E電」が25年に差し掛かってきました。時代はどんどん変わるものですね。

いよいよ次世代型形式の候補も上がってきた常磐線快速電車。実は、E231系が投入される前、増備されるとき、それぞれの時に別形式が投入される話が上がっていたのを、ご存じでしょうか?

103系⇨”205系”

常磐線の輸送力増強のため、1963年度に”山手線ではなく常磐線に直接103系を投入する”という案。

結果的には「車種統一」が図られ、「山手線に205系投入⇨余った山手線103系を京浜東北線に転属⇨余った京浜東北線103系”クモハ含有編成”を常磐線快速に転属」という形になり、103系で15連化を行うことになりました。

なお、この時に武蔵野線・横浜線の輸送力増強も図られており、同時に両線向けの編成も製造されました。

UTL開業時の増備をE233系に

結果的に実現しなかった例。実は、他線区からの転属ではなく”新造する”という計画があったらしく、数編成だけ製造する気だったようです。

こちらも車種統一を目的にE231系となり計画消滅。先ほども紹介したような大変な組み換え劇となりました。なお、当初ミツB22編成の使い道は決まっていなかったらしく、こっちはこっちで大変なことになっていました。

まとめ

久しぶりに執筆しました、もう夏休みですね…。

E231系と209系、一部は似て非なるものなのですが、その中でも今回は一番特徴的なグループとして、常磐線のE231系を紹介しました。

“JRのかんがえたさいきょうのつうきんでんしゃ”、いつまで走るんでしょうか…?次世代形式がそろそろ顔を出しそうな今日この頃、楽しみと不安が重なっています。

ここから先も暑いので、皆様お体ご自愛下さい。今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

Special Thanks

まもうなくん画像ありがとう。

- 晩年眠いので記事の信憑性はないかも(適当)

- 2026年1月19日JR東日本“横浜線”はなぜ全部”横浜駅”に行かない?~横浜線の歴史を紐解く~

- 2025年12月27日JR東日本中特?通特?青特? 中央線(東京〜高尾)の種別と歴史をざっくり解説!きみも中央線オタクになろう!

- 2025年12月13日JR東日本211系立川撤退!あずさ増車!!~2026年も盛りだくさんなダイヤ改正in中央~

- 2025年12月1日その他仙石線にそっくりなあの顔も!205系由来の「6000系」を見てませんか?

コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。