こんばんは、今日も1日お疲れさまでした。

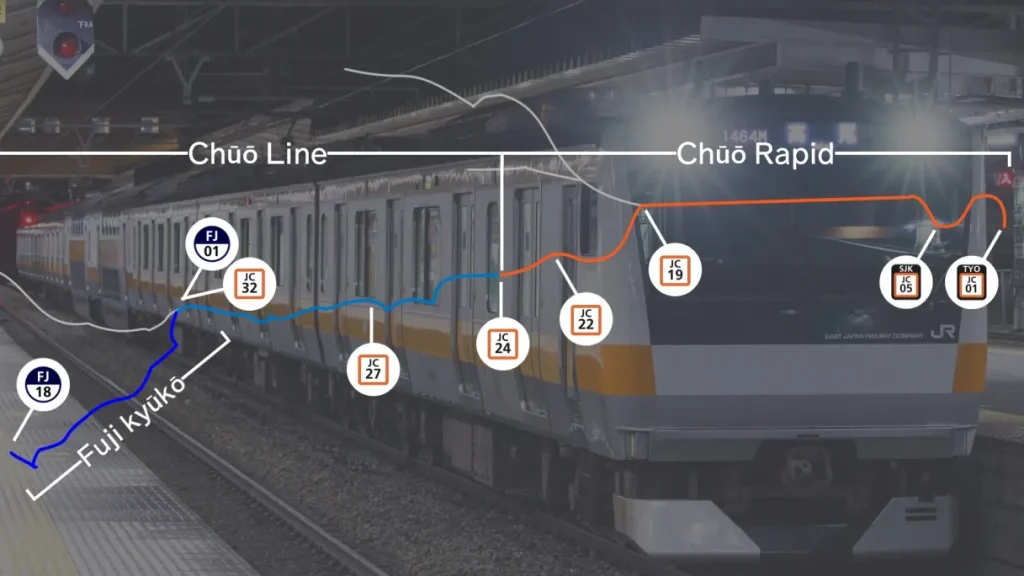

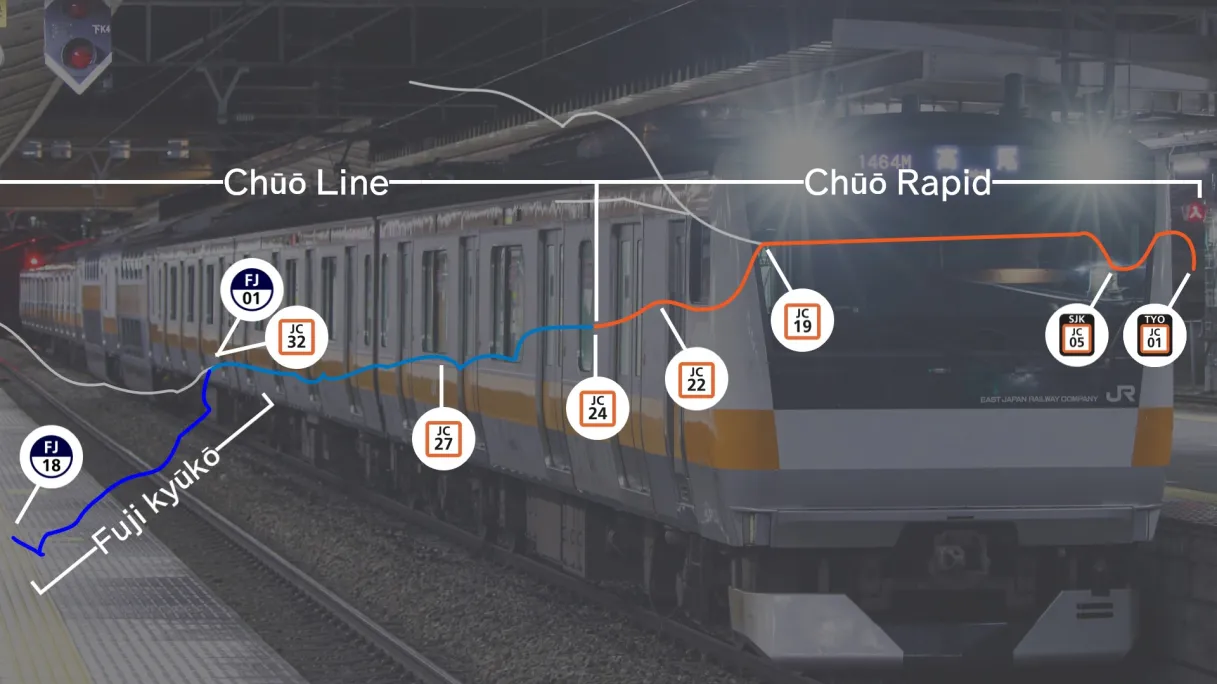

前回の記事では「中央本線の”列車”のターミナル駅はなぜ新宿なのか」をテーマに記事を制作しました。中央本線の中距離列車は立川まで、特急は新宿までを中心に走行しています。一方の中央線快速では「大月行き」という長距離快速が運行していることは皆様もご存じの通り。通勤型では指折りに入る長距離運用はなぜ登場したのでしょうか?

今回は前回の記事の発展版として、「なぜ『大月』というところまで行くのか」「『河口湖行き』って何?」ということに加え、「特快の歴史」を、ちょっと深堀りしてみましょう。

※本記事を読み、実際に大月・河口湖行きに乗って寝過ごした場合の責任は負いかねます。

狭小パンタと中央線快速

中央東線の高尾駅から塩尻駅、中央西線の中津川駅から塩尻駅、辰野線の各区間は、それぞれ「山岳路線」としての役割も持つ路線です。甲府盆地や諏訪湖畔など開けている場所もありますが、基本的には山中や谷間を縫う路線。山岳区間には必須のものの一つに、トンネルがあります。

中央本線には非電化時代に作成されたトンネルが多く、塩嶺などの一部トンネルを除き、昔ながらの設計のトンネルが使用されています。そのため、非電化時代の設計のまま無理やり電気を通したトンネルが多数存在。普通の車両ではパンタを十分に上げることができないことから、高尾以西での走行ができませんでした。

一方、中央線快速電車用に投入された電車はあくまで「高尾以東」での営業運転を予定していたことから、この区間に対応するパンタグラフを積んでいませんでした。その代わりに、パンタグラフ部分の屋根を下げた「低屋根」と呼ばれる車両が投入されました。区分は「モハ -800」。115系800番代や101系800番代などが該当します。

この「低屋根車」は1961年に登場。1974年から1983年にかけては「相模湖臨」とも呼ばれた「高尾 – 相模湖間多客臨」にも抜擢されていました。相模湖駅 – 高尾駅間にある複数のトンネルをクリアする必要があったようです。

なお、1973年に狭小トンネルに対応した「PS23」というパンタグラフが開発されるのですが、中央線快速の車両に狭小トンネル対応パンタグラフが搭載されるのはずっと先の話でした。

特快誕生と中電縮小

相模湖駅のほかにも当時から需要があった「高尾以西への観光」。高尾 – 相模湖間の多客臨は休日の午後に運転しており、新宿駅ではなく高尾駅を起点としていたことが特徴的でした。これは、当時低屋根だった車両がごくわずかしか存在せず、車両を確保させて必ず運転させてやると言った当時の国鉄の努力だったようです。

先日の記事でもふれたように、中央本線には途中駅をものすごい勢いで通過しながら新宿駅まで直通する「中距離列車」というものが存在していました。甲斐大和駅などに今でも「新宿」の文字が浮かび上がっているのは当時の名残なのかもしれません。

このころ、東京側でも、国鉄中央線最大のライバル「京王帝都電鉄」(現在の京王電鉄)に対抗するため、案を練らないといけませんでした。そこで誕生したのが現在の中央特快の前身になる「特別快速」です。1967年に登場しました。実は国鉄初の種別だったりします。

一方の京王線では、国鉄の特快に相当する「特急」が運行されています。ここで、1985年の両者の「高尾・八王子 – 新宿」間の停車駅を比較してみましょう。

| 日本国有鉄道 | 京王帝都電鉄 | |

| 中央線快速電車 | 京王線 | 高尾線 |

| – | – | 高尾山口 |

| 高尾(国鉄) | – | 高尾(京王線) |

| 西八王子 | – | めじろ台 |

| 八王子 | 京王八王子 | – |

| 豊田 | 高幡不動 | |

| 日野 | 聖蹟桜ヶ丘 | |

| 立川 | 府中 | |

| 三鷹 | 調布 | |

| 中野 | 明大前 | |

| 新宿 | 京王線新宿 | |

これだけ見るとあまり実感はわきませんが、現在の京王線特急の停車駅と照らし合わせてみるとどれだけ早かったかということがわかると思います。

当時の京王線特急はこのような停車駅だった故、国鉄も対策を練らないといけませんでした。しかし、国鉄中央線と言えばそう、「殺人電車」でお馴染みの、嘘のような混雑率です。

当時の乗車率は300%。警視庁機動隊を動員させるほどの混雑でした。それに引き換え電車線に直通してくる中距離列車は「3ドアオールボックス8連・トイレ付」と言った混雑をさばけるはずがない組成。もちろん嫌がられ、1985年に夜行1本を除き廃止。1986年に朝夕のみ復活しますが、日中の中距離列車は復活しないままでした。

一方、5年前の1981年には当時の最新型車両「201系」が中央線快速電車に投入。101系・103系の置き換えを目的に「省エネ電車」の名前で大々的に宣伝されました。配属は豊田と武蔵小金井。当時は武蔵小金井に電車区があったため、車両が配置されました。

この”武蔵小金井に配属された201系”が、のちに大活躍することになります。

パンタグラフ交換

1984年に”武蔵小金井電車区”のモハ201 163・164・165を折り畳み高さが低い”PS918形”に試作的に変更。甲府駅までの試運転を行ったのが”中央本線本格乗り入れ”のきっかけです。

201系は先代の101系・103系(4M6T)と異なり、最初から6M4Tで登場しました。そのため、MT比の関係から入線が不可能だった101系・103系と異なり、性能的には相模湖よりも先に入線することが可能となっています。

ちなみに、201系が登場するころにはもう組み替えられて6M4Tだったようですね。コメントありがとうございます。

なお、パンタグラフの関係で101系よりも103系の方が早く引退しています。103系には低屋根車がいなかったようですね。

甲府までの試運転も無事終わり、分割対応編成(現在の「Hh編成」にあたる編成)のパンタグラフをすべて”PS918形”を改良した”PS24形”に変更。1985年・1986年4月~10月の休日限定で2往復「臨時列車(通称:大月臨)」として大月駅まで営業運転。この列車も相模湖便と同じく「高尾始発」として運行していました。

このようにして着実に進んでいた大月直通快速。いよいよ運行開始が決定されます。

国電大月直通

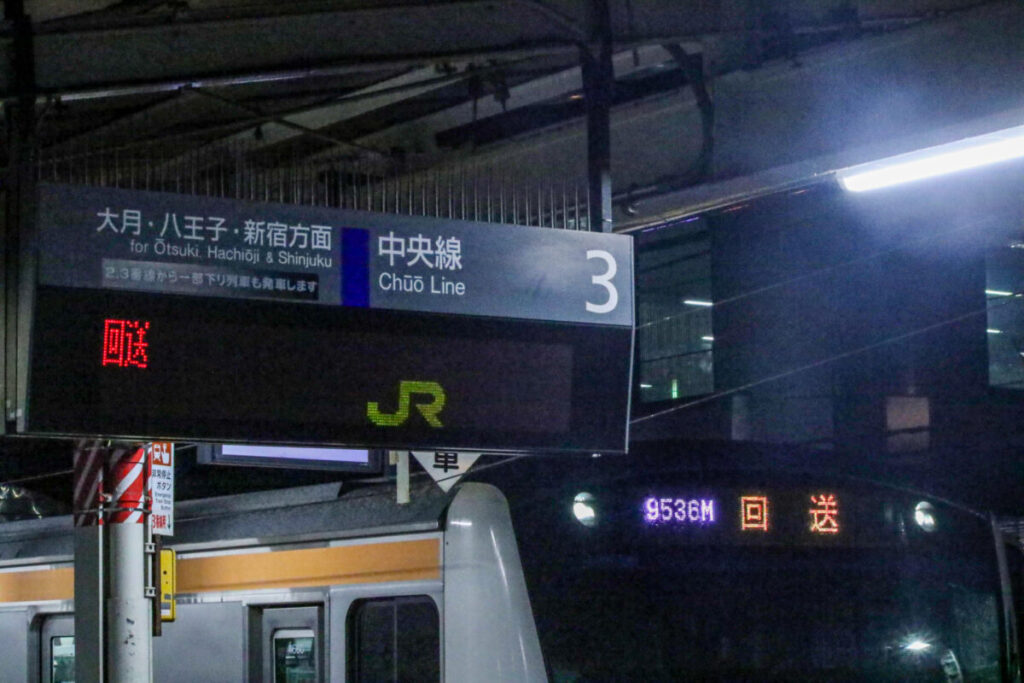

今でこそ普通に運行されている大月直通の快速電車。大月直通の快速電車は1986年11月改正で登場。当時は特別快速が4往復が運行されていました。当初は現在と違い、高尾駅で4両を切り離していたようです。

当時の新聞には「都心がぐっと近くに」というキャッチコピーとともに宣伝。片隅に小さくありましたが、かなり大きなニュースだったらしく。1986年に復活しなかった日中時間帯における中央本線の中距離列車の代替も務めたため、当初は日中時間帯のみの運行でした。

担当は武蔵小金井電車区。東京駅から大月駅に初めて直通してきた列車の番号は「73H(872H~873H)」、使用車両は武蔵小金井電車区のH7編成が使用されました。特製ヘッドマークも用意されていたようです。

大月駅までの快速直通を望む声は5年前の1981年から活発に行われていました。大月市が国鉄に働きかけたのがきっかけ。しかし、当時の国鉄東京西鉄道管理局は「1970年から大月駅の乗客は増えていない」として却下していました。

その後、上野原町(現在の上野原市)も加わり働きかけ、5年かかって直通運転が開始されました。第一東京直通便の乗客は約100人だったんだとか。

E電河口湖直通

大月直通が開始されてすぐ、国鉄は民営化を迎えます。国鉄はJRに、西東京鉄道管理局はJR東日本八王子支社に、それぞれ変更されました。

1990年には富士急行線との直通運転を開始。地下鉄を除けば初の「E電が直通する私鉄」です。地元都留市はこのことを大変喜んだようで、市内新聞を発行するレベルでした。

ダイヤは現在とあまり変わらず、朝に上りが2本、夜に下りが2本の2往復体制。富士急行線直通を記念した特製ヘッドマークが用意されましたが、そのころにはまだ「E電」の愛称が使われていたため、「E電直通開始」と宣伝されたようです。

当日の初電は約90人、2本目は約180人の方が乗車されたようです。

なぜ大月/河口湖?

なぜ県都甲府ではなく、大月・河口湖なのでしょうか。

前記事でもふれましたが、これには山梨県の文化圏が関わってきます。

山梨県は大きく分けて

- 御坂・笹子峠よりも西側の「甲府」を中心とした「中・西部」

- 御坂・笹子峠よりも東側の「大月」「河口湖」などを中心とした「東部・富士五湖」

に区分されます。この2地域、どちらも文化圏は東京なのですが、ちょっと違う性質を持っています。

甲府を中心とした中・西部地方は「盆地で基本すべて片付く」ため、東京に行くこともありますが、基本的には通学・通勤等において盆地に留まる傾向があります。

一方の大月・河口湖などを中心とした東部・富士五湖地域、特に大月よりも東側の中央本線沿いでは「県都甲府に行くくらいなら東京に出た方が安いしいろいろとある」ということもあり、東京に出る傾向にあります。

このような交通の流れの違いが、今回の大月までの直通という形を形成したのです。また、峠を境に客の流れが一気に変わる・客が全然乗らないというのも直通しない要因の一つと言われています。一方、過去には快速電車が甲府まで直通したこともあって…。

E電甲府直通

よく要望に上がってくる「快速電車の甲府直通」ですが、実はJR初期の数年間だけ行われていたんです。

週末限定でしたが、武蔵小金井から甲府を6両で結ぶ列車が存在。武蔵小金井から甲府までの各駅に停車しました。

武蔵小金井を14:55頃に発車。立川15:11、高尾15:32、大月16:08、塩山16:46、終点甲府には17:07に到着するといったダイヤ。6両のため、途中東山梨・春日居町にも停車していました。

一方の上りは、甲府駅を17:36に発車していた、という情報があります。列車番号は92H・93H。やはりこちらも武蔵小金井電車区の車両が使われていました。

しかし、「トイレが無い」という不評が相次いだようで、こちらは数年で消え去りました。県はそれなのに「快速電車の県都甲府への直通を…」とか言っていると思うと、少しどこか恥ずかしい…。

なお、この甲府行を運行させるにあたり、一部年では駅に設置されている誤通過防止用看板「快速停車」の裏側に「甲府行」と書いた臨時のヘッドマークを前面に掲げていました。これが無い年は「下り:臨時/上り:武蔵小金井」の幕が使用されていました。

特別快速の拡大

1967年の登場以来、停車駅も変わらなかった「特別快速」。しかし、停車駅がついに変更されます。

1988年に国分寺駅が2面4線になったことに伴い、従来の特別快速は「中央特快」に名称を変更。新たに、青梅線に直通する特別快速を「青梅特快」と命名の上、新規設定。

これ以前に青梅線に直通する特別快速は「おくたま」「みたけ」「あきがわ」が存在していましたが、こちらは週末のみの臨時列車として運転していました。

方向別に停車駅が異なっており、中央線系統は国分寺停車、青梅線系統は国分寺通過となっていました。名目上は「青梅線から都心への速度向上」のようですが、実際は「青梅特快が国分寺に停車すると、後続の中央線特急が詰まってしまい”特快の特急通過待ち合わせ”」という最上位種別同士の退避が発生してしまうため、これを避けるためだったとされています。

1993年に青梅特快が国分寺に停車するようになり、3つの特別快速の中央線内停車駅は統一された、と思われたのですが、また別の特別快速が誕生します。

現在では1時間に平日最大5本(中央3~4本/青梅0~1本)、休日最大6本(中央2~4本/青梅0~2本 or ホリデー1本)の体制で運行されています。

通勤特別快速

1993年、従来の中央特快・青梅特快よりも上位種別となる新たな特別快速、「通勤特快」が登場します。こちらは平日朝の上り(東京行き)のみが運転。中央本線・青梅線内は中央特快・青梅特快と同じ停車駅ですが、高尾・立川からは別の停車駅となります。

ここで、新宿までの停車駅を比較してみましょう。「ㇾ」は通過を表します。

| 中央特快/青梅特快 | 通勤特快 |

| 高尾 | 高尾 |

| 西八王子 | ㇾ |

| 八王子 | 八王子 |

| 豊田 | ㇾ |

| 日野 | ㇾ |

| 立川 | 立川 |

| 国分寺 | 国分寺 |

| 三鷹 | ㇾ |

| 中野 | ㇾ |

| 新宿 | 新宿 |

中央特快が停車する多摩地域各駅をすっ飛ばし、三鷹・中野もすっ飛ばすこの恐怖の通勤特快。多摩地域の「遠近分離」を図って設定されました。

青梅始発2本、大月始発が1本、高尾始発が1本の計4本が運転されています。この列車が国分寺より先で止まるとダイヤ乱れ不可避となることから、国分寺停車前には車掌からの肉声放送で「ちょっとでも体調が悪い人は快速(中野まで各駅停車)に乗り換えてくれ」といった旨のアナウンスが行われます。

終わりに

今回は「なぜ大月行の特別快速が誕生したのか」「特別快速にはどんなものがあるのか」というものを、軽くですがまとめてみました。前回記事の発展という位置づけだったのですが、どうでしたでしょうか…。

長い記事になりましたが、今回も最後までお読みいただきありがとうございました!

- 晩年眠いので記事の信憑性はないかも(適当)

- 2026年2月14日JR東日本E233系はあの路線に配備予定だった?【頓挫した車両計画】(首都圏JR普通電車編)

- 2026年2月8日JR東海213系5000番台、最後のJR東海非VVVF車の歴史を辿る!

- 2026年2月2日東武鉄道鬼は外!👹福は内!🫘秩父鉄道で「豆まき電車」が運行!電車で福を呼び込もう!

- 2026年1月19日JR東日本“横浜線”はなぜ全部”横浜駅”に行かない?~横浜線の歴史を紐解く~

コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。

三鷹~立川が複々線になれば他線の中電みたいな関係になる。それか中野~三鷹が方向別複々線になれば中電や優等列車のスピードアップにも繋がる。しかしそれによっての利益は少ないからJR東日本単独では進まないだろう

101.103系のMT比は最終的には201系と同じだったはずですが、、、

京王線特急の停車駅が、1985年は分倍河原じゃなくて府中ですね。