みなさんは「横浜市電保存館」…というか、「横浜市電」について知っていますか?

今回の記事では昭和の横浜を走っていた横浜市電の車両を静態保存していたり、資料を展示している「横浜市電保存館」を紹介していきます。

横浜市電とは?

まずは前提知識となる「横浜市電」について少しだけ触れておこうかと思います。

横浜市電の歴史は1904年にまで遡ります。当時は「神奈川電気鉄道」という会社でしたが、1921年に神奈川県に買収されます。

しかしその2年後に関東大震災が発生し、半数の車両を損失。

あまりにも被害が甚大で、屋根の焼けた車両の屋根を取っ払って屋根のない「バラック電車」として走らせたとの記録も残っています。完全な復旧は1931年までかかってしまうのでした。

その後、第二次世界大戦が始まり、横浜大空襲では全車両のうち4分の1を失う被害を受けます。

しかし、戦争を乗り越えた横浜市電は1950年代中盤に最盛期を迎えます。南は杉田、北は生麦まで路線が通され、1959年には今や日本から消滅してしまったトロリーバスも開通します。

1960年代に入ると、もはや鉄道について詳しい方なら聞き飽きたであろう「モータリゼーション」によって収益はどんどん悪化し、渋滞によって定時運行がほぼ不可能な状態に。

ワンマン化など対策もありましたが焼け石に水で、1972年3月31日にトロリーバスを含む全線廃止。同年12月に開業した横浜市営地下鉄にバトンを託しました。

横浜市電保存館に行ってみよう

それでは、本題の横浜市電保存館に行ってみようと思います。と言っても、趣味で行ったものを後から記事化しているので行ったのは約1年前なんですが…

さて横浜市電保存館、鉄道で行くとけっこう大変です。鉄道を扱う博物館でありながら、がっつり鉄道空白地帯に位置しております。

それもそのはず、廃止された横浜市電の特に大きな車両基地であった「滝頭」に作られたため、当然と言えば当然です。

というわけで、バスか自家用車で向かう必要があり、駐車場が小さいので基本的にバス推奨です。

最寄りのバス停「市電保存館前」には磯子・根岸・桜木町・上大岡の各駅からバスが出ており、

その他すぐ近くにある「滝頭」には横浜、日ノ出町、日本大通り、保土ヶ谷などからアクセス可能。

横浜方面からなら横浜市営地下鉄ブルーラインの吉野町駅で降りてバスに乗り換えるのがおすすめです。なんせ、遠くから行くと時間がかかっちゃいますので…

私は横浜南部に住んでいるので、上大岡駅から向かいました。

バス停に着くと、市電保存館前バス停ならすぐ目の前に入口があります。

館内に入る前に右側を見ると、広大なバスの車庫が広がっています。市電保存館の隣は、横浜市営バスの滝頭営業所なのです。

館内の窓からも車庫の様子を一望できて、バスマニアの方ならもっと楽しめる場所です。

それでは、中に入っていきます。入館料は高校生以上が300円、3歳から中学生までは100円で、

横浜市営バスをICカード、または一日乗車券を使用して来館するとそれぞれ200円、50円になります。

それでは、館内に入っていきます。ここからは「車両編」「展示・その他編」に分けてご紹介します。

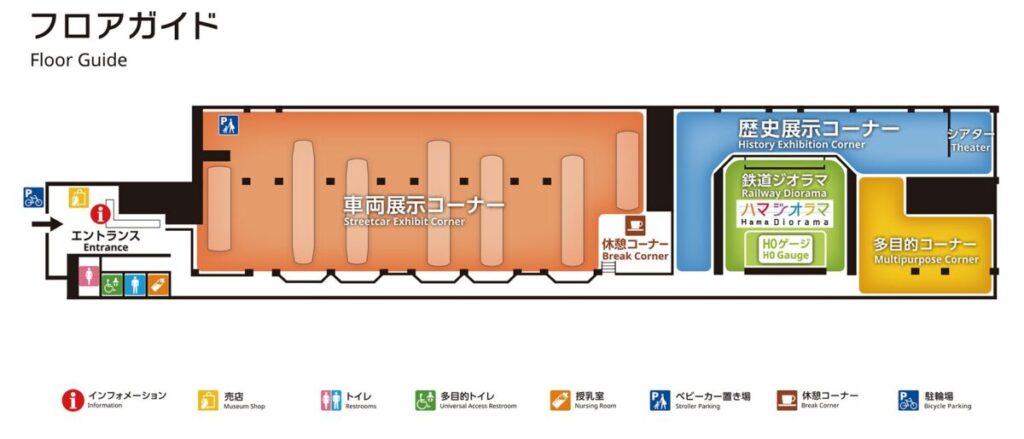

と、その前に館内マップがこちらとなります。

この地図では左側が入口。縦に長い構造で、手前に車両展示があり、奥にはパネルや大きなジオラマがあります。

館内の紹介-車両編

まず入場して目に飛び込んでくるのは、広いスペースと並んだ市電の車両。

ここの車両はどれもきれいに、原型に近い状態で保存されており、鉄道ファンから見ても「あれ?おかしいな」となるところはありませんでした。

市電保存館には、7両の車両が展示されています(文字をタップでリストを表示)。

・500型

・1000型

・1100型

・1300型

・1500型

・1600型

・10型

また、車両の中に入れるものも多数あります。

車内に座って一時のタイムスリップを楽しむもよし、趣のある写真を撮るも良し。

車内に入れる静態保存はなかなか珍しいかもしれません。

こちらの車両は木製の車内ですが、最近の車両になると寒色系の車内になったりします。

運賃表や注意の看板は当時のまま残されていて、本当にタイムスリップしたかのような感覚に囚われます。

また、運転台に入ることもできます。友人や家族と行くなら、ここで記念撮影なんかして運転士気分も味わえますね。

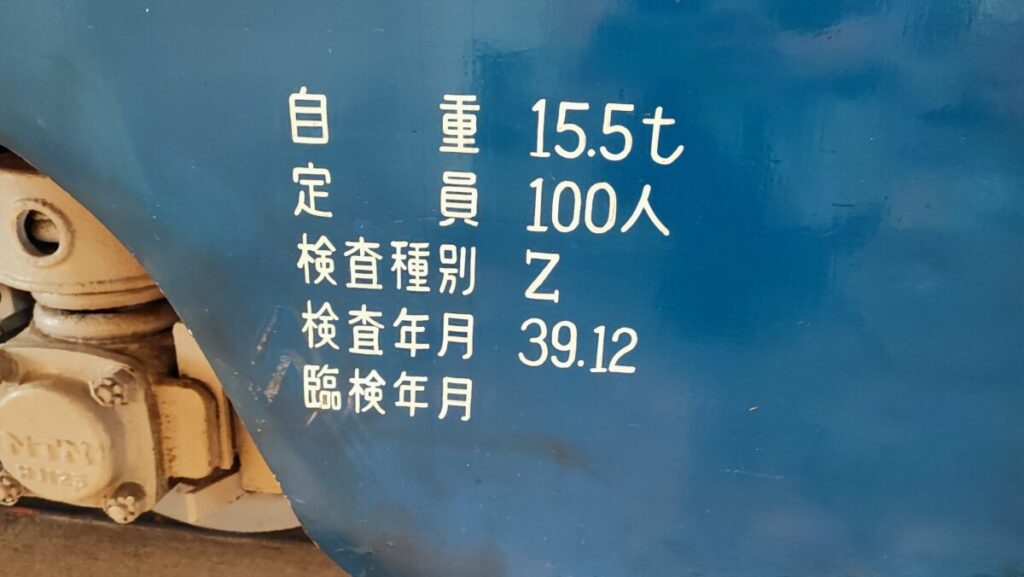

また、この市電保存館では車両のすぐ近くに寄れたり、あるいは台車がそのまま置かれているものもあって、車両の構造を見てみたり、プレートを探してみたりすることもできます。

そして一番奥に構えるのがこちらの事業用車、10型。

後ろ側の運転台には乗ることもできて、ブレーキがなかなかおもしろかったりします。

また、床下にも注目してみてください。台車は1つだけしかなく、今から考えてみるとなかなかおもしろい構造ですよね。

しかも、この真ん前が休憩スペースなので、休憩しながらこの車両を眺めることができます。

その他車両の細かい説明まで載せてしまうといよいよ現地に行く意味がなくなってしまうので、そのあたりは実際に訪れてあなたの目で確かめてみてください。

次の章では、車両コーナーの奥にある展示について見ていきます。

館内の紹介-展示・その他編

車両コーナーを抜けた先には、パネル展示による歴史紹介のコーナーがあり、

その隣の部屋には大きなジオラマ「ハマジオラマ」があります。※

横浜市の風景が一部再現された大きなレイアウトで、複雑な構造になっており結構面白かったです。

※ 記事の執筆時点で、機器の故障により使用できない状態だそうです。

また、そのハマジオラマとは別にNゲージのレイアウトもあり、こちらは1回100円で運転体験も可能。

こちらのコーナーたちは写真でお伝えすると行く意味がなくなってしまうので、簡単な紹介にとどめておきます。

車両展示コーナーに戻ってみると、入口から向かって左側の壁も展示コーナーになっています。

例えば、こちらの時計はかつての横浜駅に置いてあった時計。少しだけ写っている窓と比較すると、とても大きいことがわかると思います。

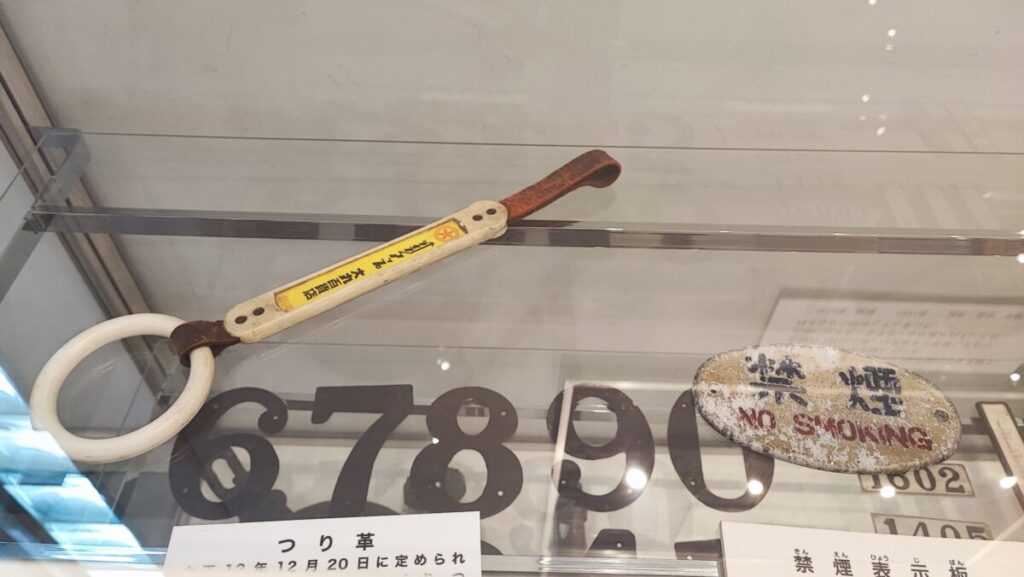

他にも、同じところにつり革やプレート、車両横には当時の電停の看板も残っていて、どれもきれいな状態に保たれています。

あまり語るとネタバレになってしまうので多くは語ることができませんが、展示コーナーも興味深い資料が多数ありますので、こちらも必見です。

また、エントランスに売店があり、ここでは横浜市電だけではなく横浜市営地下鉄や横浜市営バスのグッズも販売しており、目が離せません。

先述の通り、車両展示コーナーの一番奥にテーブルと椅子が用意されており、自動販売機も設置されているのでここでちょっと休憩することもできます。

多目的トイレやベビーカー置き場、授乳室などもあり、子ども連れにも楽しく、不自由なく楽しめる場所にもなっています。私が行ったときも子供連れの方が多く、館内は活気に溢れていました。

お役立ち情報

ここで、少し市電保存館の外に目を向けてみようかと思います。

市電保存館に一番近いコンビニはすぐ近くにあるファミリーマート滝頭3丁目店。広いイートインスペースもあるので、もし昼ご飯に困ったらここも良いかも。

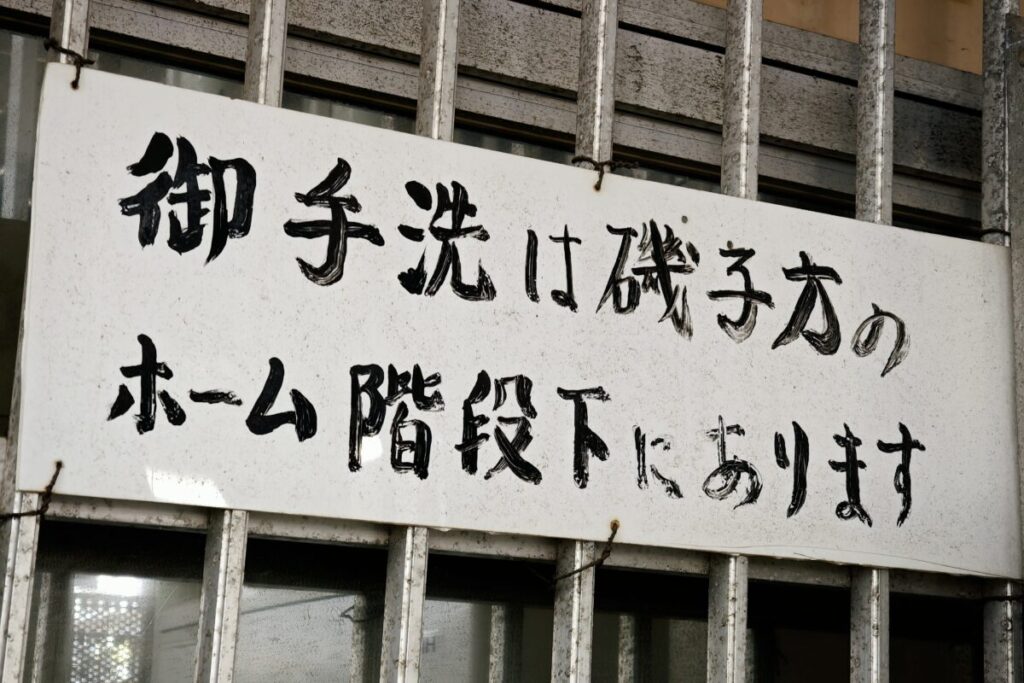

また、先程電車でのアクセスが困難と言いましたが、一応徒歩20分くらいの距離にJR根岸駅があり、歩いてアクセスすることも可能。広い貨物駅としての側面も持ち合わせていたり、駅の設備が古く趣のある看板もたくさんあるのでそちらに足を伸ばしてみるのも良いかもしれません。ただし、これからどんどん暑くなるので、熱中症対策だけはして行きましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。全国に鉄道を題材にした博物館というのは多数ありますが、この市電保存館はあまり光が当たっていないような気もします。綺麗に保たれた車両を間近で眺めることのできる貴重な場所で、行ってみてとても楽しかったです。良ければこの記事を読んでいただいたみなさんにも行ってほしいな!と思っております。

ここまで読んでくださり、ありがとうございました。

参考にしたサイト&スペシャルサンクス

スペシャルサンクス:同行してくれた2人の友人

- ゆったりまったり、様々なジャンルの記事を書いていこうと思います。

コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。