皆さん、湾岸ミッドナイトって知ってますか?(唐突)ゲーセンにある有名な奴です。あれの原作は漫画で首都高を走る人間たちの物語なんのですが、その中で登場する日産の名車中の名車。s30Zがかの有名な悪魔のZです。

そしてそんな湾岸ミッドナイトと対を成す漫画作品といえば頭文字Dです。こちらの方は電車でDという二次創作作品のほうが皆様には馴染み深いかもしれません。

因みに湾岸ミッドナイトにそんな鉄道系のパロディがあるのか?と言われたら「うーん…」となってしまいます。(Youtubeなどで電車でDの二次創作作品として制作している方はいますね)

ですが!

悪魔のZと呼ばれた車両は現実の鉄道にいたのです。今回はそんな悪魔のスピード狂についてのお話…

その名は、E991系。

時は1994年、湾岸ミッドナイトの単行本第3巻の発売を目前とした11月にとある車両が横浜の解体場…ではなく勝田に現れました。

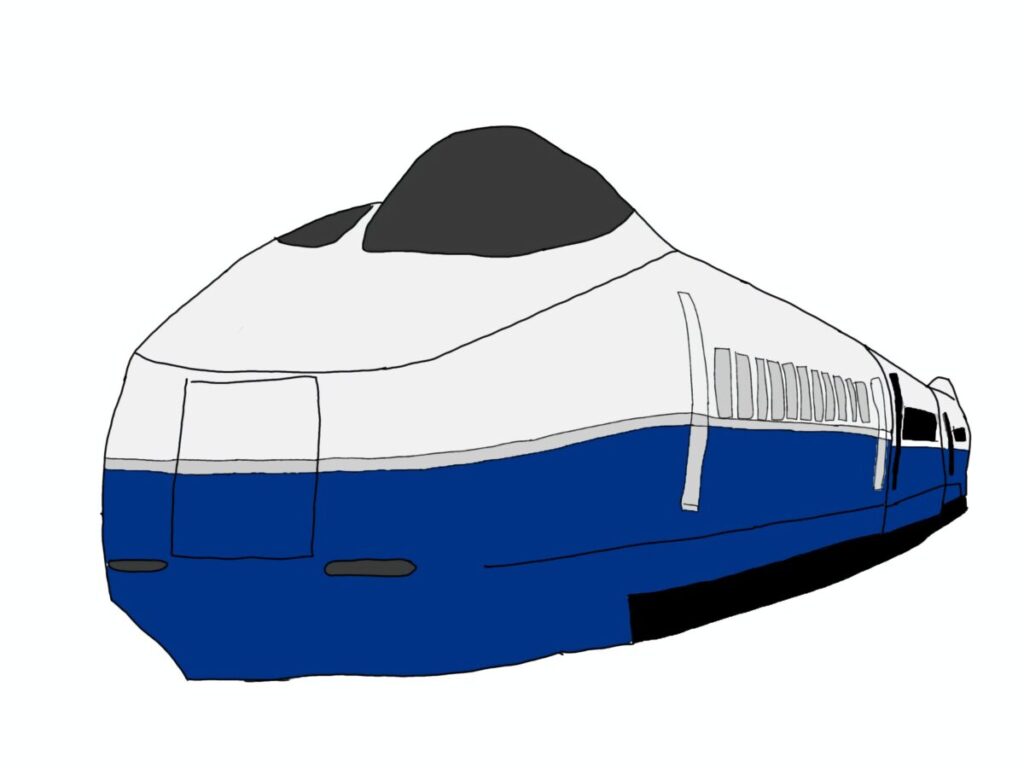

E991系と名付けられたその車両はE991といえど、現在鶴見線などで試験が行われているものとは全く違うもので、スラリとした流線型のボディを白い塗装に紺色のアンダーラインを巻いたどこか今までの特急とは一線を画すような車両でした。営業運転に使われる車両だと500系新幹線が近いでしょうか。

しっかりやってますよ…ホント。ただの振り子式車体ではなく海外で多く採用される強制車体傾斜式を採用し、より高速でカーブを曲がれるように(具体的には+45km程度の通過速度向上)作られ、ブレーキも新幹線などで採用されるディスクブレーキに加え、レールに密着するレールブレーキというものも搭載されました。

このように、とにかく高速走行を意識した仕様で設計、製造されたんです。そしてこの車輌はTRY-Zと愛称が付けられました。TRYというのはトライ、つまりチャレンジです。Zというのは在来線やアルファベット最終文字ということから究極という意味も込められています。

この車両の悪魔っぷりを示すには格好の指標があります。それが速度種別というもの。これがZの場合、S5というものを示しているんです。これは最高時速に関する指標なのですが、わかりやすく表記すると、『10‰の勾配で、時速205キロまで加速できる。』というものなんです。

在来線でですよ?1064mmとかいうクソ狭線路で205km/h出しちゃうんですよ。それがこの車輌が悪魔のZと呼ばれる所以なのです。

車両は圧倒的高速仕様

この車両、試験車というわけですのでまるでレースカーのような仕様です。

車内は作られているとはいえは乗客を乗せることはなく、そしてアルミニウム合金による軽量車体、高速対応した台車、新設計のVVVFインバーター…

まるで東京モーターショーにいるコンセプトカーのようです。いやどちらかと言うとGT300クラスのクルマかな?

そしてこの車両の目玉はコーナリング性能。今までの空気ばね式振り子式車両は採用せず、新たなシステムとしてアクティブサスペンションを利用して車体傾斜装置を新規開発したのです。

これは今までのような振り子ではなく、油圧や空気の力を使い、車体を傾斜させることで高速でコーナーを通過することが可能となったのです。原理としてはバイクのレースなどで行われる地面ギリギリまで倒れ込むライダーと同じです。これで遠心力による吹っ飛び力を大幅に減らすことに成功したのです。

ちなみにこれの数値的な目標は制限速度+45km。つまり制限速度が60kmのコーナーを105kmで曲がれるようにするということです。

ちなみに日本最速のカーブでの制限速度は北越急行線にある125km、これをこのzは170kmで通過することが可能なわけなんです。まぁ台車とかが持つ可能性は低いですがね。これはあくまで机上の空論です。そんな事はありえない…こともないのかもしれません。

なぜなら、この車両はブレーキも化け物なのです。先ほども述べたように、この車両はレールブレーキも備えられ、減速力がとても強いです。レーシングブレーキです。そのおかげで160kmで走っていても600m以内には停車できるようになっているのです。つまり踏切事故が起きても何とかなる。極論を言ってしまえば、山手線でも160km走行をやろうと思えば可能なわけです。もうサーキットじゃん…

ちなみに160km走行が可能な路線は成田SA線と北越急行ほくほく線が有名ですが湖西線もやろうと思えばできたらしいですよ。

そしてこの車両のデザインは日産・インフィニティQ45のデザインを担当した山中俊治氏。日産の関係性のある車両と言えなくはないわけです。

日産、悪魔、Z・・・お前はまさかっ!

よーし、よしッよしッ、いい音だ───ッ

悪魔のZ───ォ((殴

なぜこんな車両が?

さて、それではなぜこんな車両が誕生したのでしょうか。

その理由が公開されている資料を見つけることはできませんでした。ただ考えられるものはあります。それは常磐線という路線と2000年代初頭という時代背景にあると思われます。

そうです。2000年代初頭には第二常磐線もといつくばエクスプレスの開業が目前に迫っていたのです。E531系が投入されたりとサービスの向上を一気に進めたこのライバルの誕生は、サービス面だけでなく、スピード面でも競争を生むこととなったのです。

実際、つくばエクスプレスは130km走行が可能で基本的に直線的な線形で柏や我孫子等といった千葉県北部を経由する常磐線よりも距離が短いため、いくら常磐線が130km運転ができようとも勝てない可能性はあったのです。それに都心部で地上を縫うように走る常磐線よりも地下でぶち抜くほうが圧倒的に早いですしね。

つまり常磐線はこのままだと他地域へのアクセスの良さだけが取り柄となってしまいます。JRとしてはそんなこと溜まったものではありません。そこで最高速度の向上を目指したのではないでしょうか?E653系のデザインに近いのも理由の一つかもしれませんね。

そして最高速を極めるともう一つ進化するものがあります。それが走行性能です。ここで言う走行性能とは最高速に耐えられる足回りだけでなく、その速度でも快適に過ごすことのできる空気ばねなどのことも含みます。

つまり格段に快適性が増すわけです。実際ここで採用された振り子式の応用がE353系に利用されたのではないか、と考えられています。モータースポーツというわけではありませんが、高速走行という過酷な状況で車両作りをして行く…この点は日産というよりもトヨタの方が近いかな?

悪魔の最期

湾岸ミッドナイトだと不死鳥のごとくよみがえってきた悪魔のZでしたが、この悪魔はあっけなく終わりを向かえることとなりました。

この車両は1999年、ひっそりと車籍が削除されたのでした。

その際に衝突実験に使われたなんて言う噂もありますが、そんな資料は見つからず…って感じです。

とにかく乗り手を拒否するように事故を起こし続けたり、悪魔のような復活を遂げることもなく、安泰な最期を迎えた、そう思いましょう。

この車両の残したものとは?

たった数年で姿を消してしまったE991系TRY-Z。果たしてこの車両が残したものは何だったのでしょうか?

それは最高速を追求してもなお維持される安全性、そして快適性だと思います。この車両は非公式記録ではありますが、180km/hを出したという記録があるとされている車両です。これは湖西線での381系の記録を超えてくる超高速使用です。

そして、最高速を走るのに必要な技術というのはなにも最高速の時にしか使われないわけではありません。実際、カーブを曲がる際に発生する遠心力だったりと、そういうのは普通の速度で曲がっても発生するものです。それを抑制するための技術として先述した車体傾斜装置が生かせるわけです。

現実に、E353系は車体傾斜装置が採用されているわけですし、そういう面でも、この車両は今後の鉄道に対する技術開発で大きな役割を果たしてくれたのです。

さいごに

”試験車から始めるいい車両づくり”

これをモットーにこれからも様々な革新的車両をJR東日本には作っていただきたいところですね。

それでは今回はこのあたりで失礼しましょう。最後までご精読ありがとうございました!

-

月波さんです。

小説書きをしつつブログ書き。

SNS系統初心者です。

- 2025年12月12日JR西日本【今年もインパクト大!】北陸地区ダイヤ改正まとめ

- 2025年11月21日まとめ・考察【京成京急HD⁉】京成と京急が車両と設備を共通化するらしい

- 2025年9月28日JR東日本─悪魔のZは、鉄路にあり─E991系TRY-Zについて

- 2025年9月10日まとめ・考察【超・ショートカット!?】都心直結線とは?

コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。