どうも、いつまでも公団線が好きな中沢です。

京成グループに属し、京成線を介して都営線や京急線などと直通を行う「北総鉄道」そしてそれにくっついている、かつて住都公団(現・UR)が運営していた鉄道事業の受け皿「千葉ニュータウン鉄道」…それらの車両たちを形式別にわかりやすく紹介していく「北総公団車両図鑑」。

前回は「千葉ニュータウン鉄道9800形」についてお送りしました。

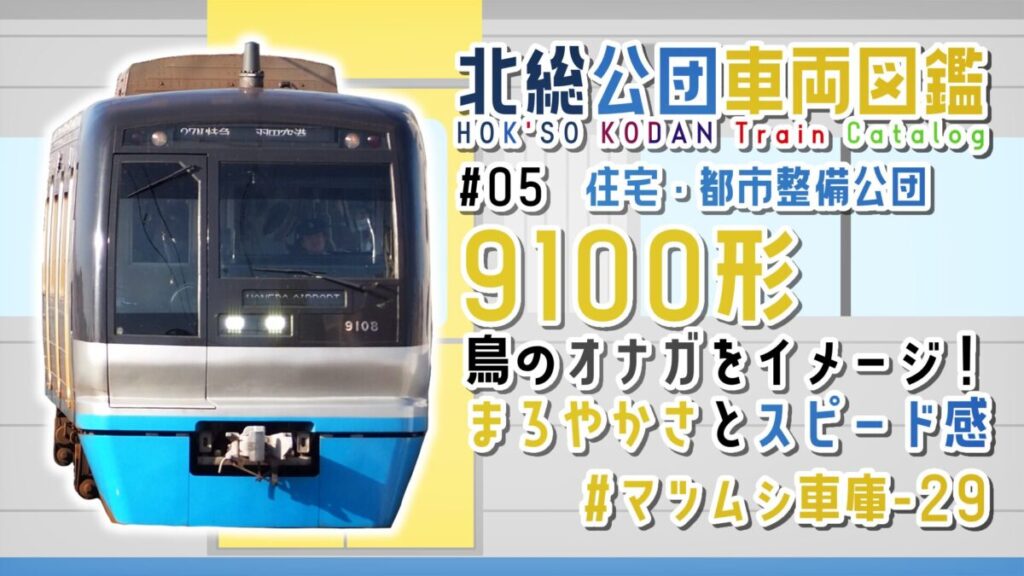

今回は独特な姿でお馴染み「住宅・都市整備公団9100形」についてお送りします…

9100形の特徴

前面

9100形は住宅・都市整備公団(現・UR)によって導入された車両で、住宅を整備する公団が生み出したということもあり様々なところに「公団節」がきいています。この独特な前面形状は「オナガ」という鳥がモチーフとなっており、黒とシルバーの塗り分けもこのオナガを意識したものとなっています。ちなみにオナガは住都公団の鳥でもあるらしいです。排障器(スカート)は住都公団のロゴのような鮮やかな青色になっています。

彩り鮮やかな野鳥のオナガが、真新しい印西牧の原駅のホームに居ました。ブラックフェースに銀色の胴、そしてブルーの尾。住都公団の新型車両9100形電車「C-フライヤー」です。

北総鉄道50年史 -北総鉄道

北総鉄道もこう言っています。なので、9100形は北総線のオナガです。

特に目を引くのがこの方向幕です。

ほっそ。なんだこの幕は。

あまりにも細長い行先表示機、何故か分離された英語の行先。良い意味で狂っています。ちなみにこの細長い方向幕は視認性などの問題で好まない方も多いみたいです。確かに他の車両の方向幕より細長い分、文字の大きさも小さいですもんね…

9100形の方向幕は左から運行番号(運番)、種別、行先の順に表示されます。運番の最後のアルファベットはどの会社の運用かを表し、Nの場合は北総・千葉ニュータウン鉄道の運用という意味になります。

ライト周りに関しては、下の2連ライトが前照灯。方向幕の両端にある丸い2連ライトは外側が尾灯、内側が急行灯(優等種別などで運行する際に使うライト)です。

側面

側面は丸みを帯びており、車椅子スペースのあるドアは青色、クロスシートのあるドアは黄色に塗り分けされています。

側面には「C-Flyer」のロゴがあしらわれています。かっこいい。

CはChiba-Newtown(千葉ニュータウン)、Comfortable(快適な)、Clean(清潔な)、Culture(文化)等の頭文字、Flyerは快速列車、急行列車の意味です。

C-Flyer9100形 導入当時のパンフレット -住宅・都市整備公団

上部はこんなかんじ。スピーカー、方向幕、ランプが黒地でまとめられています。

機器類

車体は独自設計となっている9100形ですが、整備を京成の車両基地で行っているなどの都合から京成3700形と同じ機器類が使われているらしいです。私は機器類に関しては専門外のため詳しいことはわかりません。

車内

室内カラーリングは、化粧板をグレー系の濃淡、腰掛・床はパープリッシュブルーを基調色とし、爽やかな都会的で落ち着いた住居空間を演出しています。

C-Flyer9100形 導入当時のパンフレット -住宅・都市整備公団

…とのことですが、腰掛(座席)の色は導入当時からすっかり変わっていますね。

基本はロングシートですが、中間車にはクロスシートがついています。

中間車のシートの一部は、クロスシートを採用し、より快適な通勤ができるようにしています。クロスシートの半分はシルバーシートになっており、また、クロスシートのあるドアは、黄色にぬられています。

C-Flyer9100形 導入当時のパンフレット -住宅・都市整備公団

また、1次車の3号車と6号車にはかつて公衆電話がついていた跡地があります。

さらに、1編成当たり2台の車内電話を設置して利便性を向上させました。

C-Flyer9100形 導入当時のパンフレット -住宅・都市整備公団

…と言っていますが、トンネルの関係で公衆電話はほとんど使い物にならず。結局撤去され、2次車ではそもそも取り付けずにデビューとなりました。

運転台はこんなかんじ。

乗務員室は、居住性の優れた空間を目指し、さらに操作性、視認性の優れた機器配置としました。

C-Flyer9100形 導入当時のパンフレット -住宅・都市整備公団

車内案内表示装置は「パッとビジョン」という細長い画面(LCD)がドア上についており、種別や行先、号車、次駅の案内などを表示します。駅番号や多言語にも対応しています。恐らく京成3700系列と同じものですね。

1次車と2次車の細かな違い

そんな9100形ですが、実は住都公団時代(1995年)に登場した「1次車」と都市公団時代(2000年)に登場した「2次車」で細かな違いがあるんです!

その1:排障器(スカート)

C-Flyerの特徴のひとつでもある、鮮やかな青色の排障器。実はここに1次車と2次車を見分けるポイントがあるんです!

このように、出っ張りがないのが1次車であるのが2次車です。簡単ですね!

その2:側面

前面が見えなくてわからない…そんな時も大丈夫!C-Flyerは側面でも見分けることができます!

側面が全体的に曇っているのが1次車、ロゴより下がテカテカしているのが2次車です。同じ形式なのに側面処理に違いがあるなんて面白いですね!

その3:クロスシート

C-Flyerの車内における最大の特徴、クロスシート。このクロスシートの配置でも次車区分を見分けられます!

このように、2次車のクロスシートは隣がロングシートです。キマズイシート。

その4:公衆電話跡地

先程紹介した、通勤車両としては珍しい公衆電話。それがついていた跡地も、そもそも公衆電話がつけられなかった2次車にはありません。どうやら公団は自信満々でつけたようですが、使い物にならず悲しんだそう。とほほ…

その5:車内案内表示装置(LCD)

LCD、つまりドア上にあるあの画面です。あれの配置も1次車と2次車で違い、1次車は全てのドア上についていますが、2次車は交互についています。(いわゆる千鳥配置)筆者は全てのドア上に付いていてほしい派ですが、やはりお金がなかったのでしょうか…

このように、同じC-Flyerでも1次車と2次車は色々な違いがあります!見かけたり、乗ったりした際はぜひ探してみてください!

ちなみに、実はこちらのツイートで一足先に取り上げていました↓

どこで見ることができるの?

9100形は、京急線の羽田空港から北総線(千葉ニュータウン鉄道)の印旛日本医大までを走っています。また、都営線の西馬込にも行くことがあります。また、ほくそう春まつりというイベントの際は臨時列車として京成本線にも入ることがあります。北総・千葉ニュの他車両と同じく成田空港には行けません。せっかくC-Flyerという飛びそうな名前をしているのですし、いつか成田空港に行ける日が来て欲しいところ…

結論

まろやかさとスピード感を兼ね備えた”北総線の野鳥”9100形(C-Flyer)。見かけたらぜひ乗ってみてください!

C-Flyerに関する記事

- 2026年2月10日JR東日本ソーラーパネルのその先へ〜成田新幹線とその代替手段について〜

- 2026年2月4日JR東日本【水玉でんしゃ】今日は「E131系」について知っておこう。

- 2026年1月25日JR東日本【我孫子?空港?それとも…】総武方面路線図鑑 #03「成田線」

- 2026年1月11日JR東日本【山手線】終夜運転に行ってきたよ〜というお話【意外と混む】

コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。