みなさんこんにちは。ホームドアです。5月としては異例の暑さが続きますが、いかがお過ごしでしょうか。私は制服の長ズボンがちょっとしんどいです。

さて、運行系統上で見た山手線、東京都心部をグルッと一周する路線というのは誰でも知っているようなものでしょう。しかし「どんな駅を通っているのか?」「駅名はわかるけどどんな街かは知らないな…」という方は少なからずいると思います。生まれて東京23区から居を移したことのない私ですらまだまだ未知の街はあります。ではその山手線を“歩いて”探索してしまおう、と。

というわけで単刀直入にタイトルの通り“山手線を徒歩で一周”してしまいました。本記事はそのレポとなります。早速本題にまいりましょう。

東京散歩の始まりは新宿から

5月11日、時刻は朝の7時47分、空も十分明るくなり既に気温も上がりはじめている新宿サザンテラスからスタートです。新宿サザンテラスは新宿駅南口と新宿高島屋や代々木方面を連絡する歩道で、新宿駅と一体化している構造物の中でも最も南側に位置しています。昨今は新宿駅南口の再開発やバスタ新宿の開業でより賑わいを見せているここから、今回はここから山手線を外回り方面へ歩いて行きます。まずは新宿東口方面へ。

新大久保駅

さて、新宿サザンテラスからは新宿東口や西武新宿駅付近を経由しやってきたのは1駅目の新大久保駅。

新大久保といえば多国籍な街、主に韓国の食品や雑貨を取り扱う店舗が立ち並ぶコリアンタウンの印象があります。諸説はありますが、1980年代、日本はバブル景気真っ只中、経済が潤いまくっていました。そんな中お隣韓国からは大量の留学生などが歌舞伎町でホステスとして働き始めたのです。歌舞伎町から徒歩圏内かつまだまだ賃料も安かった新大久保には多くの韓国人が住むようになり、その結果韓国人向けの食堂などがオープンしたのがコリアンタウンのきっかけともいわれています。2005年ごろのドラマ「冬のソナタ」のブームや、昨今のK-POPブームもあり、より発達しているのも特徴です。あくまで古くから“生活の一部”として韓国が馴染んでいたワケでなく、観光的な目線からより一層後押しされたというのが新大久保の特徴です。

撮影時刻は8:08となっており、21分で1駅目とおおよそ平均的なペースではないでしょうか。ここは西武新宿駅から比較的至近距離にあるのでJR新宿駅となかなか距離感が掴みにくいというのが混乱するポイント。とりあえず再び線路に並行する道へと復帰し一路つぎの駅を目指します。

高田馬場駅

さて、真っ直ぐに歩道を進むと現れるのは西武新宿線の高田馬場駅早稲田口。W大生御用達のロータリーには整然とバス停が並びます。画像にうつるのは西武新宿線の高田馬場駅。

西武新宿線は当初、高田馬場から早稲田方面へとつなぎ、地下鉄への直通も計画していました。しかしながら用地取得の難航により早稲田延伸を断念、代わりに新宿への延伸を計画しましたが、JR新宿駅の横へは直接乗り入れることができず歌舞伎町付近に仮駅を設置するという段階でした。その後も現在の新宿東口、ルミネエスト付近に西武線の線路を乗り入れさせる計画がありましたが、混雑の激化で当時運行していた6両編成での輸送が困難に。8両編成に増結した結果、敷地の狭さが影響し新宿東口への乗り入れが不可能になり、現在の位置のまま落ち着いたのです。要するに、西武新宿駅は“仮駅”のつもりで置かれていたのです。

撮影時刻は8:22、新大久保からは1.4kmを14分と、気付かぬうちに徐々にハイペースになっているのでした。日曜日の朝、まだまだ静かな高田馬場の街を抜け駅の北側で線路と直行する目白通りへと抜けます。

目白駅

さて、ピッタリ並行する道はないので一瞬内側に引っ込み、学習院大学横の坂を登れば目白駅。山手線の中でも降りたことがないという方も多いのではないでしょうか。目白は学習院大学や日本女子大学など高田馬場と同じように“学生の街”でもあります。しかしながら高田馬場とは異なり駅前は閑静な住宅街になっているのが特徴。駅前は朝から部活動の大会なのか既に学生たちで賑わっていました。

高田馬場〜目白で2区目の豊島区に入っており、目白駅の撮影時刻は8時34分、12分で高田馬場〜目白を走破。池袋も目前、また足を進めます。

進路は東へ

池袋駅

目白〜池袋も並行する大きな道路は皆無なので、早々と明治通りに出ることにします。スタート以来初の大規模ターミナル駅、池袋に到着です。時刻は8時52分、道路が入り組んでたことにより多少は迂回を強いられましたが、18分でたどりつくことができました。ここで埼京線とはお別れ、進路も南東方向へと向きを変えます。

ここからは目白〜池袋を超えるほどに沿道が少ないので、大きく線路から外れて明治通り→春日通り→都電荒川線沿道と大きな道を選んで進むこととしましょう。まずは春日通りと合流するために都内最大級の交差点、池袋六ッ又交差点へと進みます。

向原駅…?

春日通りを南東方面へと進むと、東池袋方面からやってきた都電荒川線(東京さくらトラム)と直交します。ちょうど交差する付近には向原電停があり、都電の信号機や緑化軌道を近々と見ることができました。この時点で既に9:11と、池袋駅からは20分弱が経過しています。コンビニに2〜3分ほど寄りましたがそれを加味せずとも時間がかかっているのがわかりますね。向原電停からは都電荒川線沿いに歩き、大塚駅前へ。

大塚駅

9:16、ようやっと大塚駅に到着。開始から90分が経っています。そこまで降りる機会が無かったのでここまで駅舎が大きいことを知らなかったのですが、エキナカ施設「アトレヴィ大塚」・レンタルオフィス等で活用される「JR大塚南口ビル」が併設されているようです。大塚から田端まで3駅で連続してアトレヴィが続くのが特徴。都電荒川線とはここでお別れ、沿道も復活するのでここからは山手線沿いをひた歩きます。

個人的に驚いたので思わず撮影。山手線沿いにもここまで巨大な都営住宅があるとはつゆ知らず。「都営北大塚一丁目アパート」は1968年に建てられた年季の入ったアパートのようです。画角に収まりきらないほどの大きさで、115もの部屋がずらっと並んでいるようです。

巣鴨駅

日差しもずいぶん眩しくなってきた9:30、次の巣鴨駅に到着。巣鴨といえば“おばあちゃんの原宿”とも呼ばれる地蔵通り商店街が有名です。

しかしながら“山手線史”としても見逃せないのが巣鴨。現在の山手線は目白を出るとぐるっと池袋を回り大塚へと南東方向へ線路がのびる少しいびつな形状になっています。「目白から直接大塚や巣鴨に繋げればよいのでは?」と思うような線形ですが、これにはワケが。建設当初、実際に山手線は池袋を通らず目白〜大塚・巣鴨をつなぐ予定でした。しかし、計画線上には当時“巣鴨監獄”が。監獄を取り壊してまで無理やり通すわけにもいかない山手線は仕方なく迂回せざるを得なかったのです。各方面からのびる私鉄も当初は巣鴨をターミナル駅にする計画でしたが、東武鉄道や西武鉄道も池袋を終点とする形で収束。以後豊島区の発足や都電の乗り入れもあり、池袋が一大ターミナルとなるのでした。

さて、14分で1駅と遠回りせず沿道を歩いてきた分ペースを取り返してきた感があります。猛暑になる前に次の駅へ。

駒込駅

9:39、現時点では駅間最速タイムの9分で駒込に到着。巣鴨〜駒込感はわかりやすく線路沿いに道路が整備されているので助かります。駒込駅の周辺、旧染井村は江戸時代に植木屋が発展した地区。桜の“ソメイヨシノ”もこの染井村で開発された品種ということからその名が名付けられています。駅舎にも桜のイラストが散りばめられるほか、発車メロディは童謡の「さくらさくら」が用いられています。

そんな駒込駅の1番線(外回り)、山手線ではおそらく唯一の通過禁止駅に指定されています。その理由は次の田端までの駅間に…早速田端へ向けて歩いてみましょう。

通過禁止のワケ…

さて、駒込駅から8分、そこには山手線ではなかなか見ない踏切が。ここが東京の鉄道ファンでは名が知れてるであろう山手線唯一の踏切“第二中里踏切”です。先述した駒込駅の外回りホームはこの踏切の開閉制御に関わってくるため、停車せざるを得ないのです。ちょうど踏切を電車が通過するタイミングで初めてこの目で第二中里踏切を見ることができました。方向指示器の下にはラッシュ時に“開かずの踏切”と化することを懸念しあらかじめ迂回路を案内する看板が設置されているのも山手線らしい特徴。この第二中里踏切、4年後の2029年に新たな橋を付近に架ける計画がありそれを機に廃止される見込みです。記録はお早めに…

ついに東半分へ

田端駅

第二中里踏切から10分、駒込駅から18分、ついに9:57、開始から2時間と10分で京浜東北線の合流する田端駅に到着。京浜東北線が合流すると山手線も東側に来た実感がします。

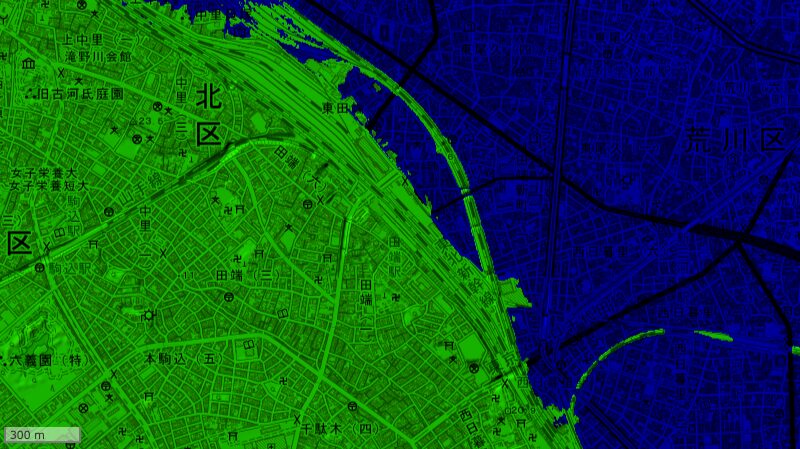

駒込方から来ると“田端高台通り”という道に出ます。その名の通り、田端駅の東側は高台になっており標高が10mを超える所謂“山の手”とよばれるエリアなのですが、この田端駅付近より東側は標高が5mを下回る“下町”と呼ばれるエリアともいわれています。ちょうど地形的に山の手と下町の境目であるこの田端は標高の差がハッキリしており、標高を色分けした地図で見てみると…

画面中央に映るのが田端駅、地図上緑の部分が標高5m以上、青の部分が標高5m以下のエリアです。ご覧の通り綺麗に分かれているのがわかりますね。この標高差によって西側から田端駅に入る際には急坂あるいは階段を降りる必要があるというのも大きな特徴です。

さて、山手線も東半分に差し掛かってきました。南方向に進路を変え上野方面へ進みます。

西日暮里駅

10:10、次の西日暮里駅に到着。山手線の中では高輪ゲートウェイ駅の次に新しい駅です。といっても開業は54年前の1971年、1969年に開業した地下鉄千代田線との乗換駅として開業し、現在でもご覧の通り駅名看板にも東京メトロのロゴマークがかかれているほか、駅構内には乗換改札もあります。

常磐線の混雑緩和という側面も兼ね備えて計画された千代田線には、JR(当時の国鉄)との接続駅にも十分考慮する必要がありました。とはいえ用地の問題から道路直下に駅を建設しなくてはならなかったため、当初日暮里付近の新駅については3つの案が考え出されました。

1.国鉄日暮里駅に接続する

1つ目は町屋〜日暮里〜(谷中墓地・不忍池)〜湯島を結ぶルートです。当時の利便性を考慮すると非常に便利ではありますが、日暮里駅付近の大半が民地直下であることや地形の急峻さからも困難であることから却下されました。

2.道灌山通り直下に駅を設置し、国鉄日暮里駅までの連絡通路を設置する。

道灌山通りは現在の千代田線が走る道で、ルート自体は現在と変わりませんが、連絡通路を設け日暮里駅に接続することで用地取得の費用を抑えるというものでした。しかしながら道灌山通り〜日暮里駅は約600mと利用者には不便ということからこの案も却下というかたちにおさまったのです。

3.国鉄が道灌山通りと交差する位置に新駅を設け、その駅を接続駅とする。

国鉄との協議の末、ダイヤ上や費用面にも大きな問題がなかったことから国鉄西日暮里駅の開業が決定。現在の千代田線が走る道灌山通り付近に駅を設置し、従来通り道灌山通りの直下に千代田線の駅を置くことで、利便性と用地費用の両面をカバーしました。

以上から西日暮里駅が開業するはこびとなったのです。乗り換えのために設置が決定されるというのはなかなか珍しい事例に思えます。

開始からまもなく2時間30分、次の駅を目指します。

日暮里駅

10:17、次の日暮里駅に到着。西日暮里〜日暮里は山手線の中でも最短の0.5kmという駅間距離から7分で到着することができました。

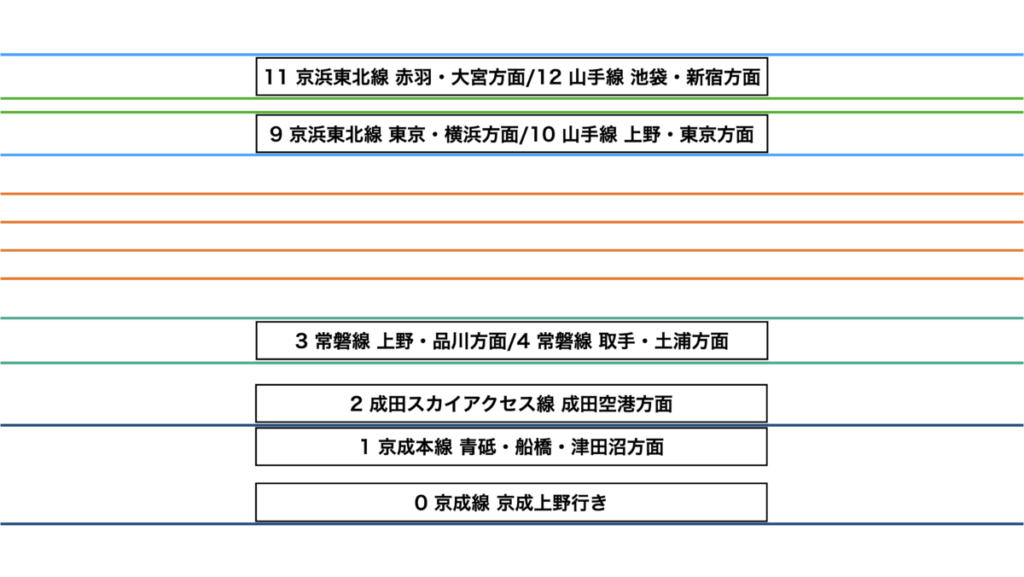

日暮里駅には山手線・京浜東北線のほかにも常磐線や京成線、日暮里・舎人ライナーが乗り入れています。西武新宿線の高田馬場駅・西武新宿駅と同じように、次の京成上野駅はJR上野駅と距離があるために乗り換えのためのターミナルとなっています。実際京成上野駅よりも利用者数が多く、JR線との乗り換え改札口も設置されています。また、日暮里・舎人ライナーを除く4路線はホーム番号が通しとなっており、京成線側から0番線・1番線…と続き、逆サイドにある京浜東北線北行が12番線となっています。

…明らかに京浜東北線の番線がおかしいことがわかりますね。京成線は2010年の成田スカイアクセス線開業に伴うホーム増設で0番線が設置され、0〜2番線の3面2線(1・2番線は線路を共用)、常磐線は上下線1本ずつ(3・4番線)の1面2線、そして山手線・京浜東北線が各方面1本ずつ、9〜12番線の2面4線と、5〜8番線が欠番となっていることがわかります。

ここで日暮里駅の簡易的な配線を見てみましょう。京成線は2層構造になっており、1Fが0番線、2Fに1・2番線が設置されています。さて、常磐線と京浜東北線の間に怪しげな4本の線がありますが、これこそが日暮里駅の隠された5〜8番線なのです。ここを走るのは高崎線と宇都宮線(東北本線)。上野を出ると次は尾久に停車しますが、日暮里駅の中を堂々と通過していくのも特徴です。かつて東北本線にも日暮里駅のホームというのは存在しました。が、しかし停車する列車もほぼ皆無、東北新幹線工事を機に役目をほぼ果たすことなく撤去されたのです。その結果、山手線・京浜東北線の9〜12番線のみが離れた場所に取り残され現在に至るのです。

さて、開始からちょうど2時間半が経過、次の駅に向かいましょう。

鶯谷駅

ついに10駅目、時刻は10:28となり鶯谷駅に到着です。駅付近では神社の例大祭が行われており、屋台がズラーっと並んでいたのが印象的です。

鶯谷駅は山手線の中でも高輪ゲートウェイ駅に次ぐ乗車人員の少なさとして、高輪ゲートウェイ駅開業前にはたびたび話題になることもありましたが、今後TAKANAWA GATEWAY CITYの発展により再び逆転される日が来るのかもしれません。そんな筆者も鶯谷は1度しか降りたことがないですね…

鶯谷といえば駅東側と西側のギャップの凄まじさ。駅の西側には東京国立博物館や寛永寺をはじめとした閑静な文化施設が立ち並ぶ一方、西側にはネオン輝くホテル街が立ち並びます。このホテル街、もともとは戦後復興期の集団就職で上野へ到着してきた人々を泊める簡易宿泊所としてオープンしたのですが、時代の変化や集団就職の終焉によって現在のような形へと移り変わったといわれています。ちなみにですが、写真の北口はホテル街サイドです(汗)

早々と次の駅へ向かいましょう。

ついに都心へ

上野駅

10:46、開始から2時間59分でついに2つ目の大ターミナル、上野に到着です。このあたりから本格的に暑くなってきて汗ばんできたのが未だ記憶に残っています。

上野駅といえば写真にも映る“北の玄関口”らしい風貌の名駅舎。震災復興を機に1932年に建築され、90年を超えた現在でも姿を大きく変えず現存しているというのが特徴です。2015年の北斗星廃止、2016年のカシオペア定期運行終了と往年の北の玄関口の様相は徐々に薄れつつありますが、東北・信越方面へと向かう新幹線や東日本大震災を乗り越えて再び仙台への直通運転を開始した特急ひたち、新たな寝台列車の運行形態と注目を集める“TRAIN SUITE 四季島”や“カシオペア紀行”など、形を変えつつもその北の玄関口の機能はまだまだ健在のようです。

さて、ここからは海抜も低くなり高架区間に。高架橋の日陰をうまいこと歩きつつ次の駅へ。

御徒町駅

10:54、開始から3時間を過ぎました。アメ横とは反対側の昭和通りを歩き到着したのは御徒町駅。このあたりから駅間距離がさらに短くなっていきます。

御徒町駅前をみるとそこらに見られるのは宝石店、日本最大の宝石の街とも評されます。もとを辿ると江戸時代にたどり着きます。上野・御徒町エリアには古くから浅草寺や寛永寺、上野東照宮、湯島天神など数多くの寺社仏閣がおかれ、自然に仏具や神具を作る職人が集まり栄えたのです。しかしながら明治時代以降、西洋文化の流入によりアクセサリー類の需要が増加。仏具・神具・装飾品をつくっていた職人は次第にジュエリー類を扱い始めることとなりました。戦後には闇市が多く開かれ外国人を交えたアクセサリーや時計の売買が発達。アメ横(アメヤ横丁)のルーツもここといわれています。以上の経緯から御徒町は宝飾街の地位を確立していったのです。

さて、昭和通りとは逆側に、山手線の円の内側に出て次の駅を目指します。

高架下を有効活用

さて、御徒町を出て歩いていると急に高架下にオシャレな空間が。ここはJR東日本都市開発が運営する高架下商業施設「2k540 AKI-OKA ARTISAN」。察しの良いマニアの方ならお気づきかと思われますが、東京起点でキロ程が2,540m付近にあることに由来します。主にアトリエや工房、雑貨店が並ぶ新形態の商店街のような施設で、約50の店舗が軒を連ねています。オープン時刻は11:00のようですが、私はちょうど11:00になるかならないかのタイミングで来てしまいました(汗)

秋葉原駅

11:06、秋葉原駅に到着。中央・総武各駅停車に日々乗り慣れている身からすると“反対側”に来た印象を受けます。

さすがはオタクの街、秋葉原でしょうか。壁面にはゲーム「ブルーアーカイブ」の巨大広告が張り出されています。どうやらこの2人、鉄道学園の生徒だそうで。言われてみれば制服もソレっぽいですし、なによりお名前が「ヒカリ」と「ノゾミ」でいらっしゃって…私は“イイ”と思います。

元々は電気街であった秋葉原ですが、パソコンの普及によりゲーム・アニメ文化が浸透。2000年ころには現在の秋葉原の核ともいえるアニメグッズショップやフィギュア・模型専門店が進出し今の形へと変わっていったのです。

さて、駅を通り抜けて総武線の反対側に抜けましょう。ここからはしばらく千代田区のお世話になります。

神田駅

秋葉原〜神田で実に4時間半ぶりの中央線快速電車に遭遇し感動。半周した実感が湧いてきました。11:20、神田に到着。

駅名看板にもある通り、神田駅は2023年10月より「アース製薬本社前」の副駅名が付与されており、各出口にはアース製薬の看板商品の名前が用いられ、それぞれ北口(モンダミン口)・南口(アースジェット口)・東口(サラテクト口)・西口(バスロマン口)となっています。また山手線ホーム(2・3番線)では発車メロディに“モンダミンのテーマソング”が採用されており、駅全体がアース製薬一色になっているのが特徴。このコラボは2028年までの予定です。

このあたりで20kmを突破、まだまだ先は長いです。

東京駅

11:35、ついに東京駅に到着!今まで気にしたことなかったんですが、新宿→東京はちょうど半分の15駅目なんですね…

このあたりで少し早めのお昼休憩にします、と思いましたが気温も高く晴れに晴れた日曜の東京駅。人が多くないわけなく。グランスタあたりで食事をとりたかったのですがいつのまにか八重洲口の某ハンバーガーチェーンへ…、一旦座る場所が確保できただけでも十分嬉しいのですが、食後に喉が乾かないか心配になりつつもとりあえず昼休憩を挟みました。

12:05頃、再び徒歩スタート。ここからは高架横に延々と道が続いてくれるので本当に助かります。

有楽町駅

12:16、有楽町駅に到着。

有楽町駅は東京駅から約800mと比較的至近距離にあり、東京駅でも他路線から離れ南の離れた位置にホームのある京葉線東京駅との乗継が可能になっています。当駅の京橋口で品川方面から来た旨と乗車券(ICカード)を提示し、改札外徒歩連絡により東京駅京葉地下八重洲口・京葉地下丸の内口へ乗り継ぐというシステムで、JR東日本では珍しいシステムとなっています。

高架下の居酒屋横を歩きつつ、次の駅へ。

新橋駅

12:29、新橋駅に到着。

新橋といえば言わずと知れた日本鉄道発祥の地。1872年10月14日、現在の汐留エリア付近に初代新橋駅が誕生しました。現在の位置に駅が開業したのは1909年、山手線などの電車専用停車駅である烏森駅として開業し、現在の新橋駅烏森口にその名を残します。1914年、東京駅の開業から初代新橋駅は現・新橋駅に旅客機能を移転し貨物駅となり、1986年にその役目を終えました。2022年には150周年を迎えた日本の鉄道。これからも進化が楽しみです。

ここからは高架区間が終わり、池袋ぶりに線路と同じ高さを歩くこととなります。

浜松町駅

12:46、駅間距離の長さと線路沿いからの迂回を強いられたことから少し時間はかかりましたが、浜松町駅に到着。このあたりで開始から5時間が経過しました。

この駅からは天王洲・羽田方面に東京モノレールが延びていますが、実は新橋・東京方面に延伸するという計画があるのです。計画は比較的新しく2002年に立ちました。当時は日立からJR東日本の傘下会社に変わった直後で、土地も親会社がJR東日本であることから山手線の真上に建設するという計画がとられました。

しかしながらその一方、JR東日本も2013年頃から羽田空港アクセス線の整備を進めており東京モノレールももれなく競合路線になることとなりますが、現時点ではその活用法について明確に決まってはいません。今後のJR東日本と東京モノレールの関係が気になるものです。

ゆりかもめ・東京モノレールとも離れ、再び次の駅へ向かいます。

田町駅

13:07、田町駅に到着。浜松町〜田町間は線路沿いの道がほぼ皆無であることから一度大門寄り、国道15号(第一京浜)に出ました。田町駅舎は階段を上がった先にある橋上駅舎。ここまでずっと耐えてきましたが、このあたりでそろそろ足全体がしんどくなってきました。

田町駅といえば記憶に新しいのが羽田空港アクセス線工事にともなう大規模運休。山手線・京浜東北線の一部区間が4月19日・20日の2日間にわたって運休しました。今回の工事はアクセス線への接続部を建設するためのスペース確保の第二段階。次の第三段階では東海道線の線路を移設する予定となっています。

階段を再び降り、第一京浜を南下します。

高輪ゲートウェイ駅

13:23、山手線で最も新しい駅、高輪ゲートウェイ駅に到着。3月26日には駅前大規模開発“TAKANAWA GATEWAY CITY”の第一期開業でより一層盛り上がりを増しています。

TAKANAWA GATEWAY CITYは4つのエリア、5つの棟で構成され、今回は駅前にあるTHE LINK PILLAR1の一部がオープンしました。今後、他の棟も続々とオープンし住宅や大手企業の本社が入る予定となっており、より一層にぎわいを増すことでしょう。

体力と比例して文章が乱雑になっていますが、なんとか最後までお付き合いください。

再び第一京浜に戻ります。

いよいよ城南エリアへ

品川駅

13:33、京急品川駅高輪口に到着。高田馬場以来久方ぶりの私鉄出口が登場です。

品川駅は現在京急線の地平化工事を実施中。高架化工事というのはよく耳にしますが、逆の地平化というのはあまり聞かない事例です。この工事では品川駅を地平レベルに落とす一方、現在地上駅である次の北品川駅を高架化し、そのまま高架駅の新馬場駅へとつなぐ構造になっています。“開かずの踏切”として注目されていた八ツ山橋付近の品川第一踏切をはじめとした3つの踏切が撤去され、第二中里踏切よろしく解消されることとなるでしょう。

山手線もこの工事の影響を少なからず受けており、用地確保のため現在の品川駅1番線〜京急線ホームの間にあった山手線の留置線(旧:品川電車区)が撤去されました。かつてはこの留置線を使用し品川駅止まり・田町駅始発の電車が数本設定されていましたが(当時は高輪ゲートウェイ駅未開業)撤去にともない大崎駅・池袋駅始終着へと変更。大崎→品川間の終電が30分ほど早まることとなり、京急の利便性向上には山手線の変革が不可欠だったのです。

ここから山手線は大きくカーブし北に進路を変えます。大きな沿道が見当たらないほか、河川や建物が煩雑に入り混じっていることから別ルートをとりましょう。

大崎駅

14:10、大崎駅に到着。足の疲労がマックスに近しい状態となり駅手前のゲートシティ大崎で一旦休憩。10分〜15分座って飲み物を摂り落ち着きを得られるのは大きいです。休憩中にタイムは6時間を突破しました。

大崎駅は山手線の一大運行拠点。入出庫便の発着に使われる2・4番線があり、早朝と夕方に主に運転される大崎始発、ラッシュ後や深夜に運転される大崎行きはこの2・4番線を使用することが多々あります。

また、山手線の所属する東京総合車両センターは山手線の車庫機能のほかにも首都圏の電車の検査機能を兼ね備えており、定期検査や大規模補修・改修の際に大崎駅から東京総合車両センターへと入場すること、(俗にいうTK入場)も不定期ですが行われ、大崎駅付近を走る山手線や埼京線などだけでなく、総武線・横浜線・京葉線・武蔵野線・南武線など…首都圏の各地から、ここ大崎を目指してやってくるわけです。

このあたりから地形的にも台地へと戻り、勾配も激しくなりますが頑張っていきましょう。

五反田駅

14:21、五反田駅に到着。

今ホットな話題といえば、2025年5月14日から五反田駅付近から目黒川〜天王洲運河を経由し天王洲アイル駅までを結ぶ定期航路が運航開始したことです。東京都が実施する施策から“舟旅通勤”が昨今話題になっています。今回の五反田〜天王洲航路は23区内では3航路目。日本橋〜豊洲・晴海〜日の出に次ぎ、23区の西側には初進出となっています。渋滞や混雑の心配がなく、使い方によっては電車や徒歩よりも所要時間の短縮にもつながることから注目を浴びており、今後のさらなる拡大が期待されます。とは言いつつも歩いた日は5月11日。運航直前ということから明らかに船着場らしき建築物はありましたがまさかそのような航路ができるとはつゆ知らず…

池上線がちょうど進入してくるところを写真に撮ったつもりだったのですが、写真中央部にガッツリ写っておりました(汗)

さて、ここからはさらにアップダウンが激しくなるエリア、疲労も限界に達しつつありますがめげずに頑張ります。

目黒駅

14:36、目黒駅に到着。五反田〜目黒のアップダウンがとてつもなく激しかったほか信号に長時間ハマり立ち止まっていた時間もあったことから足への負担が凄まじかったです。

目黒といえば有名な落語に“目黒のさんま”というのがありますが、皆さんはご存知でしょうか。

あらすじ

家来が弁当を忘れ殿様が昼食に困っていると、どこからか美味しそうな匂いが。匂いの元をたずねるとそこにはさんまが焼かれていました。これは庶民が食べる魚だと家来は殿に食べるのを止めるように言いますが殿は聞かず、匂いの元であった農家のさんまを食べたところ殿は絶賛。

後日再びさんまが食べたいと家来に言いつけたので家来はさんまを調達しますが、骨を1本ずつ丁寧に抜いたところ身が崩れてしまい、仕方なくそれをお椀にして出しました。殿はそのまずさに驚き、どこで調達したかと尋ねると家来は“日本橋の魚河岸”と返します。これを聞いた世間知らずな殿はなぜか海から遠い目黒のさんまを褒め、これが今にも伝わる“目黒のさんま”と言われています。

現在でも9月上旬に目黒ではさんま祭りが開催され、岩手県宮古産のさんまが振る舞われたり、落語や漫談の無料寄席が開催されることから大きなにぎわいをみせます。また、JR目黒駅の足元、整列乗車位置目標をよくよく見てみると縦にならんださんまのイラストが描かれており、目黒とさんまは今でも切り離せない関係のようです。

さて、いよいよ終盤戦に近づいてきました。最後まで頑張っていきましょう。

恵比寿駅

14:56、開始から7時間をまわり到着したのは恵比寿駅。渋谷区民である私は恵比寿に到着し渋谷区に戻ってきた実感も湧きつつまだまだ距離があるという現実に頭を悩ませていました。

恵比寿といえばヱビスビール。元はこの恵比寿駅もビール出荷用の貨物駅として1901年に開業しました。このことから現在では発車メロディにヱビスビールのCMソングでもある“第三の男”が使用されているほか、地名も“下渋谷”から“恵比寿南”に変わるなど、企業の力が強い街のひとつでもあります。

サッポロビール恵比寿工場の廃止後は跡地を利用し北海道や九州などの各地へ自家用車を貨物列車で運ぶカートレインが発着しましたが、浜松町駅発着に変更された後は商業施設“恵比寿ガーデンプレイス”へと形を変えました。最近ではおしゃれなレストランやバーも続々オープンするなか居酒屋の集まる“恵比寿横丁”なども立ち並び、また変革を見せる街にもなっています。

さて、目の前には高層ビル群が。あのビルを目指して歩きましょう。

ついにラストスパート

渋谷駅

15:17、渋谷駅に到着。駅名がわかる場所を探してたら京王井の頭線にたどり着いていました。

この写真の左手に見えるのはかの有名な作家岡本太郎氏による壁画“明日の神話”。1970大阪万博のシンボルともいえる太陽の塔と同時期である1968年にメキシコで制作されました。メキシコのホテルで展示される予定でしたが、1969年ころにホテルが未完成状態のまま連絡が途絶えそのまま完成していた明日の神話も行方不明となってしまいました。しかしながらその後有志の捜索により2003年に発見。2005年に日本へと移送され、ついに2008年、ここ渋谷マークシティに修繕の上展示が開始されました。

展示から15年が経過し傷みも進行していることから第2次修繕が開始されました。これからも末長く渋谷のシンボルとして輝きつづけることを望みます。

さて、残りも数駅。人だかりの中をかきわけて最後まで闊歩していきます。

原宿駅

15:39、原宿駅に到着。

付近にある代々木第一体育館でイベントが行われていたほか、日曜ということから竹下通りをはじめとした観光需要が凄まじく、この記事の中でもトップレベルで人の数が多かったエリアです。精神的にも削られるものがあり、脱出するまでがとても長く感じました。何よりも原宿駅と歩道が狭い…。区民としては原宿に用事がそこまでなく竹下通りも数える程度しか行ったことがないのですが、ここまで混んでいるとは思わず驚くばかり。あまり考えたことなかったんですが、原宿ってすごいんですね。

さて、原宿駅といえば代々木寄りにある皇室専用ホーム。1925年に建築され、大正天皇が生前に利用したのは翌年8月の葉山御用邸へ向かう際の1回のみとなっています。昭和時代には静養や行幸啓のために年数回使用されるも、平成に入ってからは滅多に使用することがなく、平成13年以降は1度も使用されなくなっています。現在でも廃止という扱いではなく現役となっていますが、これから使用することはあるのでしょうか。

さて、人混みをかきわけて閑静な住宅街へと戻っていきます。

代々木駅

16:01、開始から8時間14分で代々木駅に到着。この日は国立競技場でJリーグ、鹿島アントラーズ対川崎フロンターレの試合が実施されており、サポーターの人々が代々木駅付近まで歩いてきていました。

代々木駅は山手線の中でも日暮里〜西日暮里に次ぐ駅間距離の短さですが、実際は新宿駅の度重なる工事によりホームが延長され、現在の新宿駅5・6番線ホームの南端から代々木駅4番線ホームの北端まではわずか120mほどしかないと言われています。その一方で乗り換えの便宜をはかった新宿駅の特殊なホーム配置が災いし、わずか700mほどで中央線各駅停車と山手線の位置関係を立体交差によって乗り越えなければいけません。それゆえに新宿〜代々木は急勾配となっており、代々木駅2・3番線ホームの一部エリアには島式ホームながらも段差があり階段が設けられています。

さて、ついにやってきました。最後まで頑張りましょう。

新宿駅に到着

16:08、開始から8時間21分でついに新宿サザンテラスへ戻ってくることができました!ここに着いた時の達成感はひとしお、未知のゴール地点を目指すのも良いですが、スタート地点へと戻ってくるのもこれまた違った感動がありますね…。感想を述べるのもほどほどに、最後にまとめて書いてまいりましょう。

まとめ

さて、山手線徒歩一周をあっさり締めてしまいました。ここからは徒歩データを書き連ねていきたいと思います。

まずは歩数。自宅から新宿駅の往復分も含まれますが50,873歩とスマホに前代未聞の数値を記録させてしまいました。続いて新宿駅〜新宿駅の距離ですが、43.93kmという数値に。山手線一周自体は34.5kmなのですが、たびたび登場した迂回案件や東京駅で昼食を探し彷徨っていた分を含めると納得の数値です。そして最後にタイムですが、8時間21分55秒…。Xで完歩の件をツイートしたところ「早い!」とのお声をいただきましたが、実際まわりを見てみるとなんだか本当に早い模様…、余談ですが、スタートした7:47からゴールした16:08までの間に98本もの山手線外回りに抜かれており、電車の速さを改めて実感するのでした。

さいごに

ここまで長らくのお付き合いありがとうございました。

最後にですが、もし私と同じように山手線を徒歩で一周したくなった時に本当に気を付けて欲しいのが体調面です。道中わりとムシムシとした暑さもあったことからこまめに水分を補給していたつもりでしたが、実際帰宅してみると頭痛や手のしびれなど軽度の脱水症状を発症したことから、体が水を求める前にしっかり水分を補給してください。あとは翌日の筋肉痛は耐えてください。多少ストレッチをしても残ってしまうものは残ってしまうので耐えです。

これからの時期は夏に入り猛暑となります。また涼しくなってきた折には是非、山手線とはいわずとも鉄道路線を歩いてみませんか?

-

ホームドアです。

記事執筆がんばります。

- 2025年11月29日JR東日本【待望!】「JRE-IKST」メロディの新情報をみる

- 2025年6月18日JR東日本【導入から3ヶ月】第2回!中央線グリーン車の乗車率を調査してみた。

- 2025年6月15日その他【雨でも散歩は悪くない?】東急東横線・みなとみらい線を歩いてみた。

- 2025年5月27日JR東日本【究極の東京散歩】山手線を徒歩で一周してみた。

コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。