元気100倍の守山っ子、杉山英澪です。さて、皆さんが会話の中で鉄道会社に触れるとき、どのような呼び方をしていますか。私は、「今日名古屋鉄道に乗ったわ」「俺の家、山陽電気鉄道沿線だわ」と、正式な名称で呼ぶ方は少なく、「今日名鉄に乗ったわ」「俺の家、山電沿線だわ」と略称で呼ぶ方が多いかと思います。では、その鉄道会社の略称について、ある程度規則性はあるのでしょうか。今回は、この鉄道会社の略称をテーマとした記事となります。

JR・(一部の)三セク

まずJRについては、「JR」自体が略称であるため、そのまま使うのが普通です。社名の区別が必要な際は、「快速マリンライナーは、西日本と四国を直通する」のように、「◯◯旅客鉄道」の「◯◯」の部分を略称として扱うことがほとんどであると考えられます。

第三セクター鉄道について、まず所謂キラキラネームが付いている鉄道は、略さないことが多いです。「ハピラインふくい」や「北近畿タンゴ鉄道」などが好例です。北近畿タンゴ鉄道については「KTR」という略称がありますが、会話では使わないことが多いでしょう。また、モノレールや新交通システムの会社については、その愛称で呼ばれることが多いです。一方、キラキラネームのような名称で無い鉄道は、後述する私鉄のルールに当てはまります。

私鉄・(大部分の)三セク

私鉄(とキラキラネーム的な名称でない三セク鉄道)には、以下の◯パターンの略称があります。

| パターンⅠ | 「◯鉄」 | 西鉄、近鉄、名鉄など |

| パターンⅡ | 「◯◯」 | 阪神、京阪、京成など |

| パターンⅢ | 「◯電」 | 山電、神電など |

| パターンⅣ | 「◯◯電車」 | 山陽電車、京阪電車など |

| パターンⅤ | 「◯急」 | 阪急、京急、東急など |

| ─ | その他 | (後述) |

それでは、それぞれを詳しく見ていきましょう。

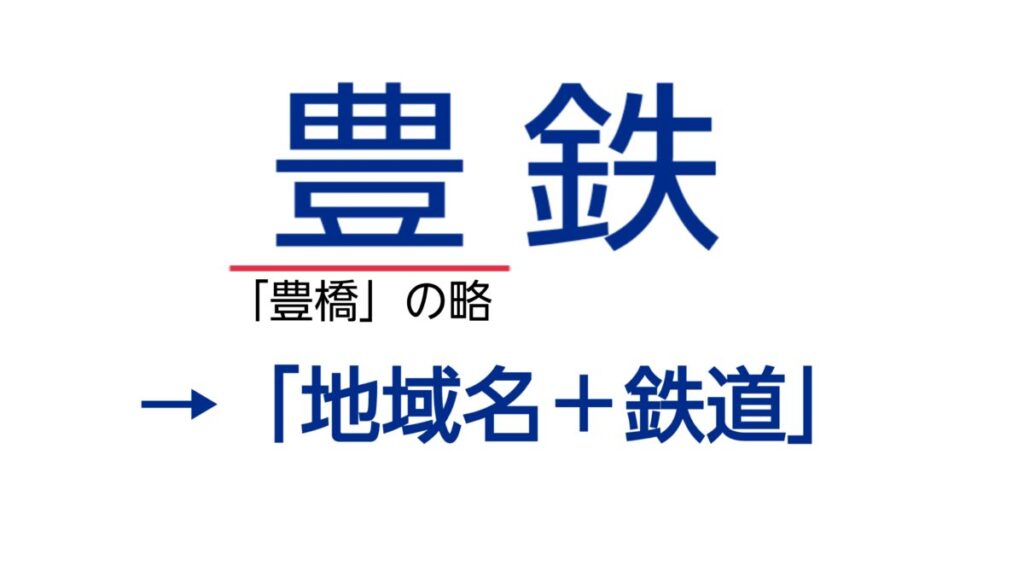

パターンⅠ

このパターンⅠは、「特定の地域名+鉄道」という名称である鉄道会社によく見られる略称です。名古屋鉄道を「名古屋」、豊橋鉄道を「豊橋」、えちぜん鉄道を「えちぜん(越前)」と略しても、それが鉄道会社であるとは分かりませんね。それがまさにこの略称の理由というわけです。主要な例を以下に列挙します。

- 津軽鉄道 →「津鉄」(津軽鉄道)

- 相模鉄道 →「相鉄」(相模鉄道)

- 遠州鉄道 →「遠鉄」(遠州鉄道)

- 近畿日本鉄道→「近鉄」(近畿日本鉄道)

- 福井鉄道 →「福鉄」(福井鉄道)

- 西日本鉄道 →「西鉄」(西日本鉄道)

- 神戸電鉄 →「神鉄」(神戸電鉄。かなり特殊な例で、「電鉄」がつく略称でこの形態となるのは神鉄のみ)

また、かつて存在した「三木鉄道」のように、「特定の地域名」がかな2文字の場合、略称は「三木鉄」のように、「地域名+鉄」の形となります。また、「えちごトキめき鉄道」や「土佐くろしお鉄道」のように、地名以外の言葉が含まれている場合は、「その言葉の初め二文字+鉄」が略称となることもあります。

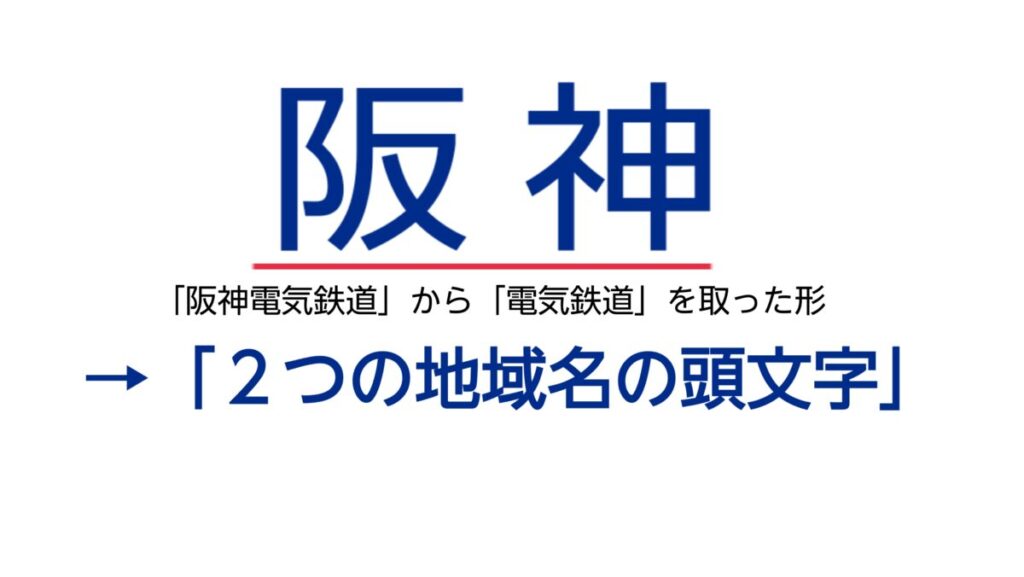

パターンⅡ

このパターンⅡは、社名から「鉄道」「電気鉄道」などを取った結果、2つの地名の頭文字(または末尾の文字)が重なる、或いは「方角+地名の頭文字」になる、といった場合に見られます。この「2つの地名」は、大抵はその鉄道の主要路線が結んでいる都市名や旧国名となっています。主要な例を以下に列挙します。

- 京成電鉄 →「京成」(京成→東京・成田)

- 京阪電気鉄道→「京阪」(京阪→京都・大阪)

- 阪神電気鉄道→「阪神」(阪神→大阪・神戸)

- 京福電気鉄道→「京福」(京福→京都・福井となるが、京都と福井を結んでいたのではなく、京都と福井で鉄道を運営していたのがこの略称の由来。また、愛称に近いが略称として扱われる例に、「嵐電」がある)

- 東武鉄道 →「東武」(東武→武蔵国の東部)

- 西武鉄道 →「西武」(西武→武蔵国の西部)

- 南海電気鉄道→「南海」(南海→南海道。特殊な例)

この形態のうち、「2つの地名の頭文字」が略称である鉄道会社は、基本的に都市間鉄道となっています。それを考えると「京福」は少し浮いていますね(笑)

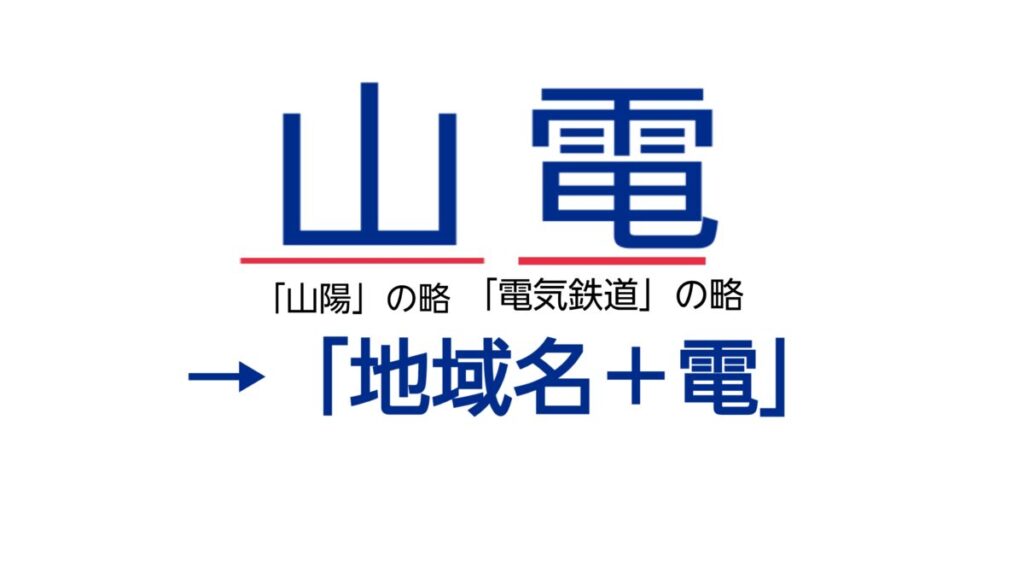

パターンⅢ

このパターンⅢは、先程登場したパターンⅠとほぼ同じで、一部の「特定の地域名+電気鉄道(電鉄・電車・電気軌道)」という名称である鉄道に見られる略称です。主要な例を列挙します。

- 山陽電気鉄道 →「山電」 (山陽電気鉄道。ただし、「山陽電車」と略すこともある。)

- 神戸電鉄 →「神電」 (神戸電鉄。ただし、「神鉄」と略すことが圧倒的に多い)

- 能勢電鉄 →「能勢電」 (能勢電鉄)

- 高松琴平電気鉄道→「ことでん」(高松琴平電気鉄道)

- 和歌山電鐵 →「わか電」 (和歌山電鐵。ただし、あまり使われない。)

- 岡山電気軌道 →「岡電」 (岡山電気軌道)

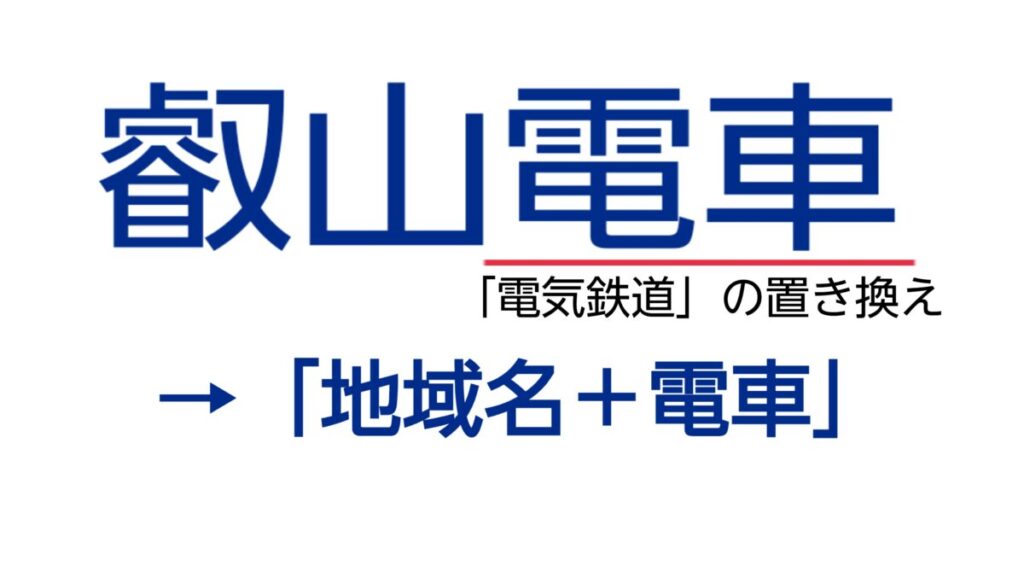

パターンⅣ

このパターンⅣは、多くの「◯◯電気鉄道」という名の鉄道の略称となっています。また、岳南電車と一畑電車については、こちらが正式な社名となっています。さらに、他のパターンの略称と「電車」というフレーズとを組み合わせた例もあります。主要な例を以下に列挙します。

- 阪神電気鉄道→阪神電車

- 京阪電気鉄道→京阪電車

- 山陽電気鉄道→山陽電車(沿線住民は先述のように「山電」と略すことが多い。私もその一人)

- 西日本鉄道 →西鉄電車

- 阪急電鉄 →阪急電車

- 名古屋鉄道 →名鉄電車

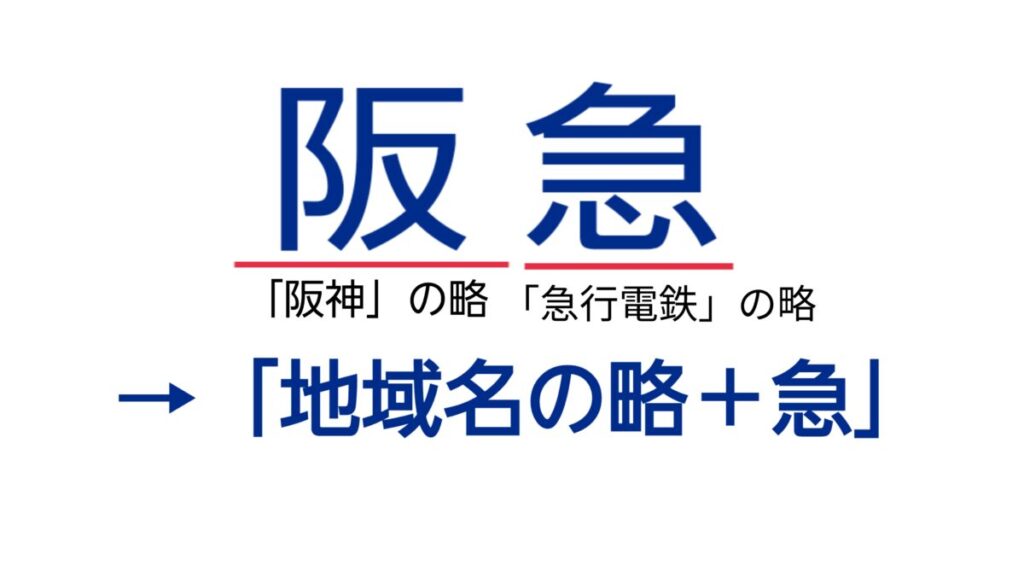

パターンⅤ

このパターンⅤは、「◯◯急行電鉄」の略称として見られます。しかしながら、そもそも「◯◯急行電鉄」という社名の鉄道会社はかなり少なめなので、この略称で呼ばれる鉄道も少なめです。主要な例を以下に列挙します。

- 東京急行電鉄 →「東急」 (東京急行電鉄、現在は「東急」が東急電鉄の親会社の正式名称である)

- 阪神急行電鉄 →「阪急」 (阪神急行電鉄。ただし、この略称は1973年以前での話で、同年以降は正式な社名の一部になっている。そのため、パターンⅡ・パターンⅣにも当てはまる。)

- 京浜急行電鉄 →「京急」 (京浜急行電鉄)

- 小田原急行鉄道→「小田急」(小田原急行鉄道。ただし、この略称は1941年以前での話で、同年以降は正式な社名の一部になっている。そのため、パターンⅡ・パターンⅣにも当てはまる。)

- 北大阪急行電鉄→「北急」 (北大阪急行電鉄)

その他

- 神戸電鉄は「神鉄」と呼ばれることが基本ですが、年配の方を中心に、「神有」(神戸有馬電気鉄道、すなわち神戸電鉄の前身の略称)や「神電」という略称で呼ぶことがあります。

- 愛知環状鉄道は「愛環」という略称であり、類を見ない形となっています。

- 京福電鉄は、現在は福井県で鉄道事業を営んでおらず、専ら嵐山本線系統の運営を行っているため、「嵐電」(前身の「嵐山電車軌道」の略)という略称・愛称が定着しています。

- 近江鉄道の略称は一応は「近鉄」ですが、近畿日本鉄道の略称も全く同じであるため、現在はあまり用いられておらず、専ら愛称の「ガチャコン電車」や正式な社名の「近江鉄道」と呼ばれています。

- 東京地下鉄・大阪市高速電気軌道は、それぞれ略称・愛称の「東京メトロ」「大阪メトロ」または「メトロ」として呼ばれています。なお、マニアの間では、大阪メトロを「大トロ」と呼ぶこともあるそうです。

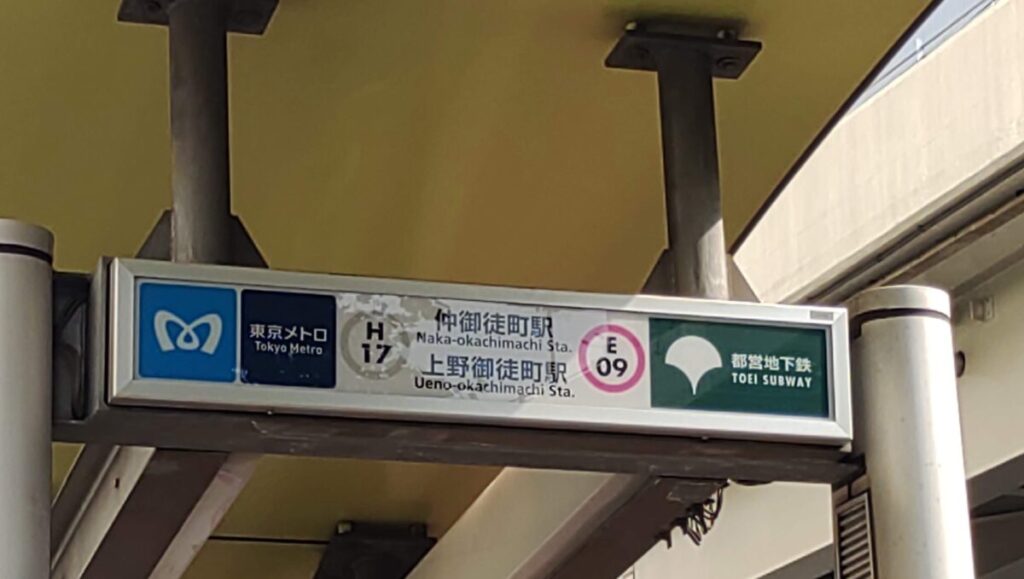

公営鉄道

公営鉄道の略称として、地下鉄は「地下鉄」、路面電車は「市電(都電)」と呼ばれることが殆どです。ただし、都営地下鉄は「都営」と呼ばれることも多いです。また、マニアなどの間では、名古屋市交通局(名古屋市営地下鉄)の略称として「名市交」が用いられることもあります。

まとめ

鉄道会社の略称には、ある程度の規則性があることが何となく分かりました。この規則性は意外と面白かったりします。また、阪急電鉄や東急などのように、事例は少ないものの、略称が正式な社名となることもあり、鉄道会社の略称は奥が深いということを改めて実感しました。それでは、また別の記事でお会いしましょう。

- 2025年11月19日東海地方【近況報告】怠慢爆発 架鉄のすぎ〜やま

- 2025年8月18日名古屋鉄道【揺らぐ未来】紆余曲折!名鉄知多新線

- 2025年8月3日その他【名鉄電車】名古屋に次ぐカオスな駅!?〜太田川駅〜

- 2025年7月25日京浜東北・根岸線日の目を見られなかった発メロ「薫風の街」

コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。

愛知環状鉄道も略称が独特ですね。

2文字ですが愛鉄でも環鉄でもなく「愛環」になっていて、それが入った駅名すら存在する有様です(愛環梅坪駅)。

コメント有難う御座います。

確かに、愛環もかなり特徴的な略称ですね。

「その他」に追加いたします。

投稿お疲れ様です!

京王はパターンⅡに入りますよね。

東京と八王子の、京と王を取ってるんで。

そうですね。京王もインターアーバンの一種で、パターンⅡに当てはまると考えられます。

ただ、なぜ八王子の「王」を二文字目に採ったのかは少々気になるところですね。京八でも悪くはないし、八は末広がりを意味していて縁起が良いのに・・・

伊豆半島を走る伊豆箱根鉄道は、通称「いずっぱこ」ですね。

パターン2とも言えるし、その他の愛称とも言えそうです。

嵐電は、創業当時の社名が「嵐山(らんざん)電車軌道」だったのが今まで継続して使われているものなので、山陽などと同じパターンですね。

コメント有難う御座います。

なるほど、「嵐電」の略称の由来は嵐山電軌だったのですね。

確かに、これはパターンⅢに当てはまります。

追加いたします。

「阪神急行電鉄」! は、ないでしょう! それ、大昔の社名です。今は正式に「阪急」電鉄、です。 「阪神急行」→「京阪神急行」→「阪急」! です。

コメント・御指摘有難う御座います。

確かに、現在は「阪急」電鉄と正式な社名の一部になっています。

しかし、かなり昔(戦前)と言えど、この「阪急」というフレーズは略称であったと考えられますため、一応掲載しています。

その辺りの記述を見直し、修正を加える予定です。

◯◯電車の主要例に「京阪電車」が入ってないのは有り得ない。「パターン2」のこの呼び方は主に関西の鉄道で呼称される事が多いけど、とりわけ代表的に使われてるのは「京阪電車」なのに、それを抜くとか絶対に有り得ない。馬鹿にしてる。

コメント有難う御座います。

関西の「〇〇電車」の略称の代表例は「京阪電車」である、というとは言い切れませんが、主要な例であることには変わりがありません。あまり使われていなさそうな「京阪電車」の代わりとして、追加します。

最後に、決して馬鹿にする意思は無かったということをご理解いただけると幸いです。申し訳ございませんでした。

東京臨海高速鉄道は「東臨」って略しますが、ほぼ部内でしか使わないですね。

コメント有難う御座います。

私は名古屋市に住んでいるため、東京についてはあまり分からないのですが、確かに「東臨」という略称は耳にしませんね。

ただ、略し方自体は愛知環状鉄道の「愛環」と似ていると思います。

規則性面白いですね。

特に関東で近年できた三セク○○高速鉄道は社名を略さず路線名をよく使うことが多い印象ですね。

東京臨海高速鉄道→りんかい線

埼玉高速鉄道→埼スタ線

横浜高速鉄道→みなとみらい線(こどもの国線は特殊)

東葉高速鉄道は私が日常で使わないので分かりかねます。

コメント有難う御座います。

確かに、三セクには略称がそもそも無かったり、愛称の方が定着していたりすることが多いですよね。

中部地方の話とはなりますが、愛知高速交通を略す人はおらず、愛称の「リニモ」が定着しています。

by一応沿線民

東京に来て困惑したのは、つくばエクスプレス⇒TX の略称です。

あまり見ない略称だったので「…?」と一瞬固まってしまいました。

三セクの電鉄の略称は割と分かれる印象がありますね。

ちなみにOsaka Metroの略称「大トロ」は、従業員も今や誰も呼んでいないようですね…

社内では大体「OM」と略しますが、愛称としては適していないと思っています。呼びやすいだけ。

さらにさらに、「大阪メトロ」という漢字+カタカナは、Osaka Metroでは一応呼び名としては認めていないようですね。東京メトロとの差別化でしょうか。あまりにも浸透していませんね。

コメント有難う御座います。

「TX」は一応は(つくばエクスプレスの)略称となっているらしいですが、私も東京在住ではないので、全く分かりませんでした。やはり最近開業したり、転換したりした鉄道は、略称よりも愛称の方が普及しているように思います。

大トロもあまり耳にしませんね。OMも同様です。後者については、呼びやすさ重視で、「Osaka Metro」の略であることから、ややつくばエクスプレスの「TX」に似ているように思います。

「大阪メトロ」については大阪市高速電気軌道側は確かに呼び名・略称としては認めていませんが、同社の子会社には「大阪メトロサービス」というのがあります。加えて、一部のネットニュースや雑誌では、時たま「大阪メトロ」という表記が見られます。呼び名として認めてほしいところですね・・・(汗)