こんにちは。こづるしんでんです。

「電気で走る気動車」と言われて、ピンと来る方はどれくらいいるでしょうか。そう、GV-E400系です。

2019年ごろ、東北・新潟のローカル線を走り始めたこの車両ですが、気づけば製造は止まり、HB-E220系にとって代わられてしまいました。

結局失敗だったんじゃない?とちらほら聞くこの車両、本当に失敗なのか考えてみました。

GV-E400系とは?

GV-E400系は、JR東日本の一般形気動車です。老朽化したキハ40系気動車の置き換えを目的に製造され、2019年から新潟・秋田地区で営業運転を開始しました。

従来の気動車とは異なり、ディーゼルエンジンで発電機を動かし、その電力でモーターを回して走行する仕組みになっています。

<運用範囲>

・新潟地区:信越本線・羽越本線・米坂線・磐越西線

・秋田地区:五能線・奥羽本線

新潟地区・秋田地区に配置され、合計で63両が在籍します。

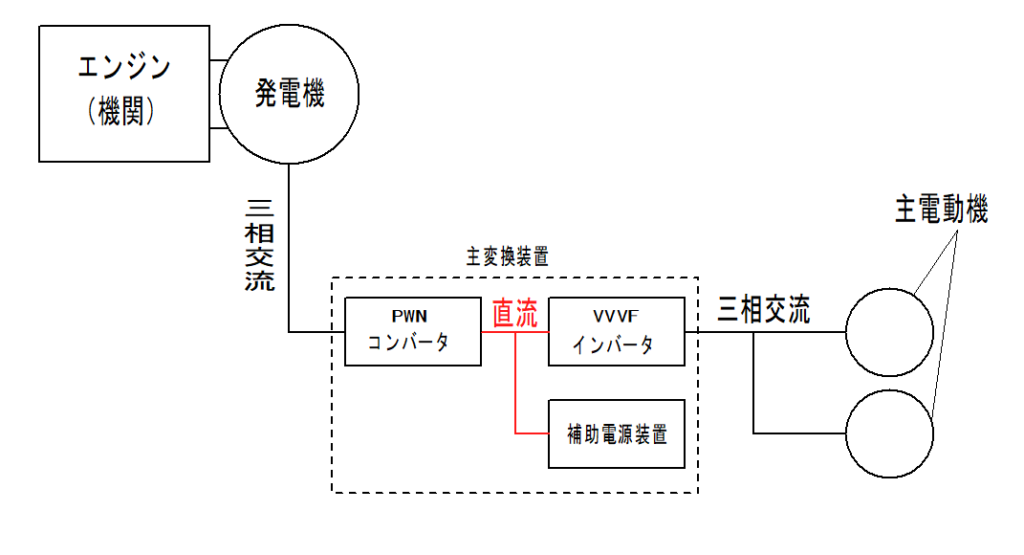

そもそも「電気式」って?

GV-E400系のGVは「Generator Vehicle」、つまり発電機付き車両の略。

構造はこんな感じ。

エンジンで発電した電気を使い、モーターが車輪を回す仕組みです。

これ、動力的にはほぼ電車なんですよ。加速はスムーズで、変速ショックもなく、メンテナンス面も電車と共通化できます。実はここが、GVを投入した1番の狙いだったのではないでしょうか。

なぜ「失敗」と言われる?

ではなんで失敗作だと言われてしまうのでしょうか?

私的によく挙げられている点をまとめてみるとこんな感じ。

・燃費が良くない

・内装が不評

・HB-E220系に移行した

燃費は良くない?

「電気で走るなら燃費もいいのでは?」と思うところですが、「実際はそうでもない」とひっそり語られています。具体的な燃費のソースは見つけられなかったのですが、実はGV特有のデメリットがあります。

GV-E400はバッテリーを積んでいないことです。つまり、発電した電気を溜めておけない。

エンジンは常に回りっぱなし。減速しても、その分の回生エネルギーは全部ブレーキで捨てる。そのため頻繁に加減速すると燃料がずっと必要になり、燃費面では不利になります。

その一方でGVならではのメリットも。まず、モーターは加減速に強いこと。普通の気動車と違って変速ショックも少なく、滑らかな加減速ができます。

また、電車と同様の設備で動くので、「整備を簡単に」「電車と共通化」こそが本命。燃費よりもメンテナンス面での利点の方が重視されていたのではないでしょうか。

内装が不評

まあこれに関しては個人の好みとかもあるので一概にどうこう言えるわけではないですが。

GV-E400系が置き換えたのはキハ40や48などの国鉄の気動車。それに比べれば椅子が硬くなったり、窓が小さくなったりしているかもしれませんが、実際に乗る側ではそこまで気にならないのではないのでしょうか。

あと確実に車内の雰囲気も明るくなっていますしね。窓が少ないとかも言われがちですが、乗るとそこまででは……

個人的にJRのこのタイプの座席が好きな人間なんで(205系の座席とかバネがヘタってて、もはや板)別にいいのではと思います。

HB-E220系に移行

JR東日本が今後運用を開始するHB-E220系、これが事実上、GV-E400系の後継です。

見た目は似ていますが、ちゃんとバッテリーを積んでいます。

つまり、GV-E400系はもう作らない、ということ。これも失敗作と呼ばれる要因なのかもしれませんね。。

GV-E197系は?

さてさて、同じGVの仲間にGV-E197系がいますがこちらはどうでしょうか。

モーターは定速でも効率よく動くし、発電用のエンジン回転を最適に固定できるので燃料効率はそこそこ良いのではないでしょうか。あとバッテリーがないので、定速なら余計な電力管理も不要です。

一方、定速運転だけだとGV-E400のモーター特有の「滑らかな加減速」が活かされないことや長距離・定速ならハイブリッド車(回生+蓄電)が有利というデメリットも。

まあこの車両はどちらかというと「力不足」が叫ばれがちなので……()

なんでHBからGVになってHBにもどった?

では次。「HB-E210系→GV-E400系→HB-E220系」

この形式名の並びを見ただけで、「あれ、HBが戻ってきた?」と思った方も多いでしょう。このように、移り変わってきた理由について

HB-E210系

HB-E210系は2015年、仙石東北ラインの開業に合わせてデビューした、「ハイブリッド車」。

ディーゼルエンジンで発電し、モーターで走り、しかもリチウムイオン電池にエネルギーを蓄えるという「シリーズハイブリッド」方式を採用しています。

E991系から積み重ねてきた技術と最新の車体が合わさった、まさに夢の車両と言っても過言ではありませんでした。

……のですが、現実はそう甘くありませんでした。

当時(10年前)のリチウムイオン電池はまだ高価で、寿命や信頼性も未知数だったのではないでしょうか。現にバッテリーが故障しGVモードで走った、というアクシデントも。10年前のバッテリーといってもピンとこない人、10年前といえばiPhone6sの時代ですよ。そりゃ今とは違うか。

結局、技術的には立派だが、量産には向かなかったのかもしれません。

GV-E400系

そこでJR東日本が次に採ったのが、バッテリーをあっさり捨てたGV-E400系です。

こちらはディーゼルエンジンが直接発電機を回し、その電気でモーターを駆動する方法。

電車のようなVVVF制御を持ちながら、バッテリーを搭載しないためシンプル。

ローカル線の置き換え用に大量に生産するには、HBよりGVが現実的だったのではないでしょうか。

しかし、燃費が悪く、その分のコストがあるんだったらバッテリーを積んだほうがいい、なんてことになったのかもしれません。

HB-E220系

時は進み2025年。

10年前に比べるとリチウムイオン電池の価格は大幅に下がり、またJR東日本自身もEV-E301系やEV-E801系でバッテリーの実績を積み、もう一度バッテリーを使おう、という流れになったのではないでしょうか。

こうして生まれたのがHB-E220系。

GV-E400系の車体を引き継ぎつつも、バッテリーを追加。

発進時はバッテリーからの電気で進みつつ、減速時に回生し、静かなエンジンストップも可能。

つまりHB-E210系を10年越しにもっと良くしたのです。

要するに時期の問題?

HB→GV→HBと移り変わっていったのは、高価で脆かった技術が時間が経ち実用化された、という流れがあったからなのではないでしょうか。

HB-E210系のハイブリッドは、GVで現実を見つつ、HB-E220系でようやく普通に使える技術になったのです。

まとめ

世間的にはちょっと悪評価を受けているGV-E400系。だけど一概に失敗、というわけではなく、時代の流れに翻弄されてできた車両だったかもしれませんね。

最後までご覧いただきありがとうございました。

-

中央特快相模湖行き()

鉄道madが好きすぎて作り始めました...が、Youtube絶賛放置中です。

iPodが欲しい

水ゼリー大好き

- 2026年2月3日まとめ・考察【東上線に大量投入!?】東武90000系の置き換え相手はいったい誰か

- 2026年1月30日まとめ・考察【運用も判明】1/31デビューの京王2000系を細かく見ていく

- 2026年1月24日まとめ・考察【最後の土崎改造車】205系3100番台M17編成【仙石線車両図鑑 #17】

- 2026年1月22日まとめ・考察【仙台駅も】仙石線地下区間駅で接近放送が更新へ【新仙石型?】

コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。

HB-E210系ですが、やはりリチウムイオンバッテリーの信頼性と価格が問題になったのだと思われます。仙石東北ライン程度の両数ならまだしも、登場大量に残っていた国鉄型(ほぼキハ40)を置き換えるとなるととんでもない価格になりますし、当時はそこまでハイブリット方式は普及していませんでしたので信頼性にも難があったでしょう。

GV-E400系は、HBより安価で(少なくとも見かけ上は)エコであるという利点を生かして残存していた国鉄型を一掃しました。

※「少なくとも見かけ上は」ということですが、GVはバッテリーを積んでいないので最もモーターが電気を食う加速時に回転数がぶち上がって結局液体式と燃費は大差ないというデータ(出典不明)があるためです。直通比較できない液体式は置いておくとして、GVとHBで後者のほうが燃費がいいのは、定速回転ができるからです。

時が経ちキハ100系列が置き換え時期になってくると、記事にあげられている理由でHBの導入がしやすくなってきました。それに加え、キハ100までGV-E400で置き換えると製造時期が長引いて置き換えや更新の際に面倒なことになる可能性が高いので、新系列を起こしたのかもしれません。

気動車の専用部品である鉄道用トルコンなどの部品が削減できるとはいえ、GVの複雑な装備やや燃費を考えるとコストはトントンと考えることもできます。

電気式は戦前にも検証されていましたが、不採用に終わっています。

結局は、電気式気動車は曲線や駅の多い日本の線形や日本の歴史的な液体式基本の考え方との相性が良くなかったということでしょう。

現に海外の高規格路線では、電気式が主流のところも多いです。

コメントありがとうございます。

記事内には記載しませんでしたが、Li-ionバッテリーの価格は2015年から2025年までの10年間で約75%安くなったと、いうソースも見つけています。

GVを作った時はバッテリーを積んだ方がイニシャルコストが高かったのかもしれませんが、技術発展とともにバッテリーを積んだほうが低コストになったのでしょう。ちょっと極端な話ですが、iPhone6sとiPhone16を比べてもらえばわかりやすいですね。