こんにちは。こづるしんでんです。

皆さんは、「仙石東北ライン」という存在を知っていますか?

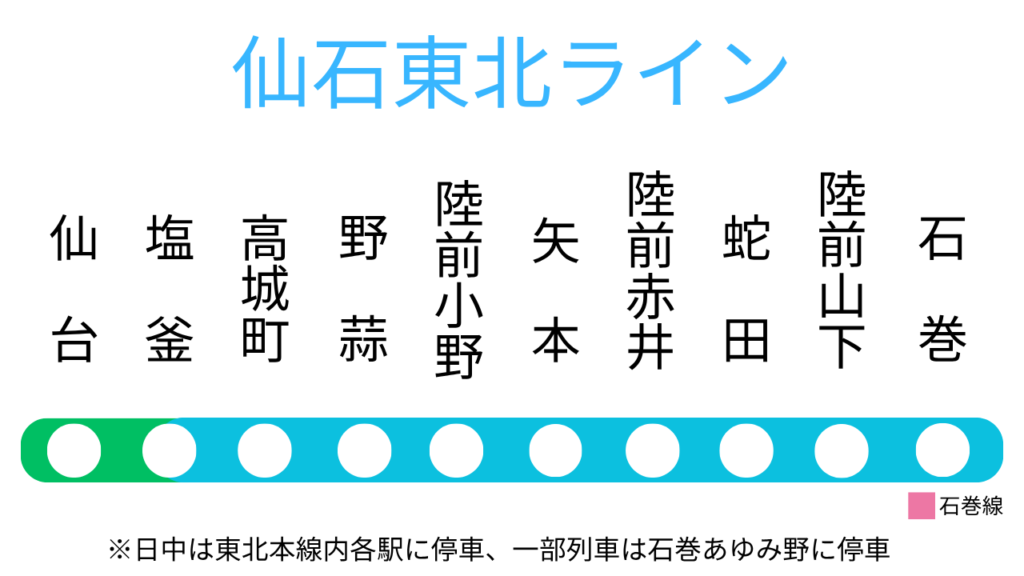

仙台と石巻を結ぶ仙石東北ライン。その名を聞いたことがあっても、その細かい仕組みまで知っている人は案外少ないかもしれません。

今回は、そんな仙石東北ラインについて、ヌマなところまで詳しく説明していきたいと思います。

仙石線と東北本線の「あいだ」

仙石東北ラインが生まれたのは、2015年ですが、その構想自体は以前から存在していたようです。

そもそも仙石線は、仙台〜石巻間を海沿いに結ぶ路線です。しかし、中線や待避線のある駅が極端に少ない上に駅数も多く、快速を走らせようとしても、(特に複線区間のあおば通〜東塩釜で)前を走る普通列車を追い越せない、という欠点がありました。

待避ができる駅:多賀城・東塩釜・単線区間の交換可能な駅

複線区間のあおば通~東塩釜間にはわずか2駅しか追い越しができない。

一方、松島海岸~高城町で並行する東北本線は、駅数も少なく、特急があった時代の名残なのか、待避設備も充実しています。途中まで東北本線を経由し、仙石線と並走する区間で移れば、より速く石巻へ向かえるでしょう。

ところがその障壁になったのが、電化方式の違い。

仙石線は直流1500Vで電化されていましたが、東北本線は交流20000Vで電化。

両線を直通するには高価な交直流車両が必要になり……その計画は構想のまま時間が過ぎていました。

転機になったのは、2011年に発生した東日本大震災。仙石線も大きな被害を受け、その復旧の一環として実現されたのが仙石東北ライン。そして、その異色の路線を走るために誕生したのが、HB-E210系です。

HB-E210系について

HB-E210系は、ハイブリッド方式の気動車です。ほぼすべての区間で架線の下を走るものの集電装置はなく、代わりに床下のディーゼルエンジンで発電し、蓄電池に蓄えた電力でモーターを回して走る、という仕組みになっています。

内装・設備

HB-E210系の車内は、一見すると近郊形電車と変わりません。

首都圏でも見かけるセミクロスシートに、JR東日本でよく使われている車内デザイン。特に、座席構成や手すり・吊革などは新潟地区のE129系とほぼ一緒です。実際、電車と言われればそう思ってしまうでしょう。

また、車内には現在の状況を教えてくれるモニターもあります。

車両の細かい説明・E129系との違いは下の記事からどうぞ!

運用

基本的には仙石東北ラインの仙台〜石巻間で、2編成併結の4両で運用されています。また、所属基地が小牛田運輸区のため、朝夕には送り込みや回送を兼ねて東北本線仙台〜小牛田間でも使われています。

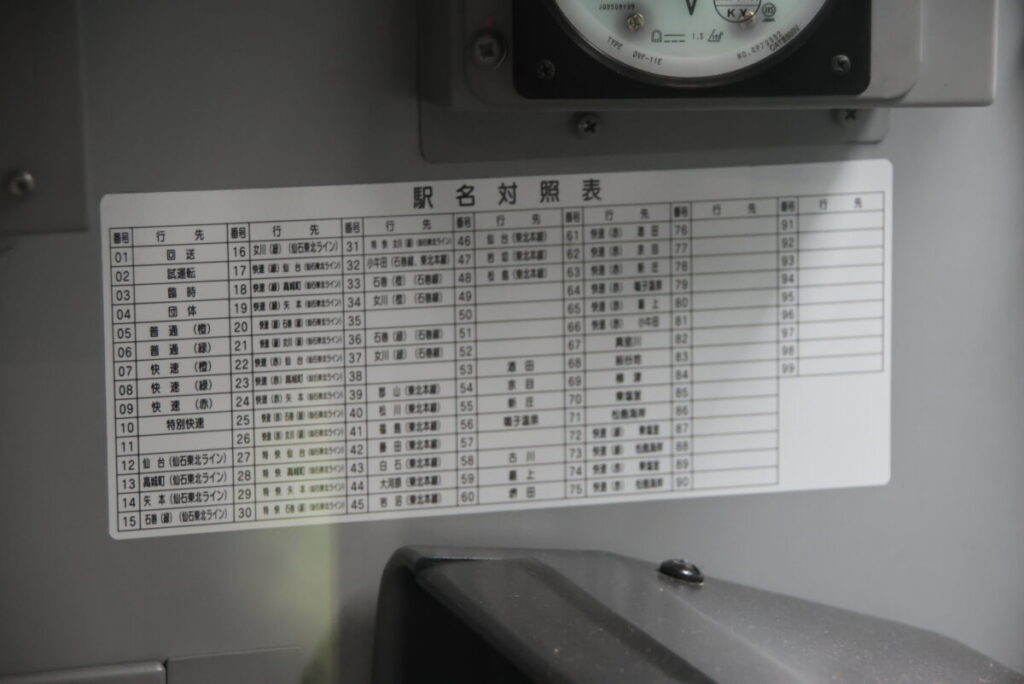

また、この車両は仙石東北ラインの専用車ですが、方向幕は仙石線内の行き先にとどまらず、酒田、古川、柳津など小牛田運輸区の気動車の運用範囲のものや、郡山、藤田、大河原など東北本線内のものも多数用意されています。

「電車」によく似たHYBRID車両の使い勝手の良さがよくわかりますね。

なぜ2両固定編成?

HB-E210系はすべて2両固定編成(C1〜C8)で製造されましたが、仙石東北ラインでは原則2編成を連結し、4両で運転されています。

いったいなぜ、わざわざ2両で落成させたなのでしょうか?

・昼間は2両単独運用を想定していた

・機器が2両で一セット

・保有両数を減らす

昼間は2両単独運用を想定していた

まず、日中に2両で運転することを想定していたからです。

開業当時には、仙石東北ラインの需要は未だ未知数で、昼間はそんなに混まないかもしれない、と過去には2両での運用も設定されていました……が、今は全て4両固定です。

理由は単純。思ったより混んだから。

そもそも日中は東北本線仙台〜塩釜間の乗客も乗りますし。2両じゃ足りないのは明白です。

2両で1セットな構成

HYBRIDである以上、蓄電池やモーター、エンジンなどさまざまな機器が必要になります。

そのため、2両で1セットとして完結する設計にしたかったのかもしれません。

ただ、某HB-E220系に、1両単体のものもあったので、この案は保留。

他線区での活用

で、もや2+2にしたメリットが見えなくなってきたところですが、実はHB-E210系が配置されているのは小牛田運輸区。そう、他でもない、気動車がたくさんいるところです。

そして、現在配置されているキハ110は1両or2両編成で、さらにHB-E210系にはキハ110の運用範囲の幕も用意されていると考えると…..将来的にキハ110のようにローカル線で運行することも視野に入れていたのかもしれませんね。

205系時代との違い

205系時代は、緑快速・赤快速が存在し、それぞれ停車駅や所要時間が異なっていました。

・緑快速ーあおば通~多賀城間各駅停車

・赤快速ーあおば通ー多賀城間ノンストップ

(・特快ーあおば通~石巻間ノンストップ)

多賀城より先、本塩釜・東塩釜・松島海岸・高城町・陸前小野・野蒜・矢本からの各駅に停車

HB-E210系になっても、運行形態はほとんど同じで、昼間の緑快速は東北本線内各駅に止まります。

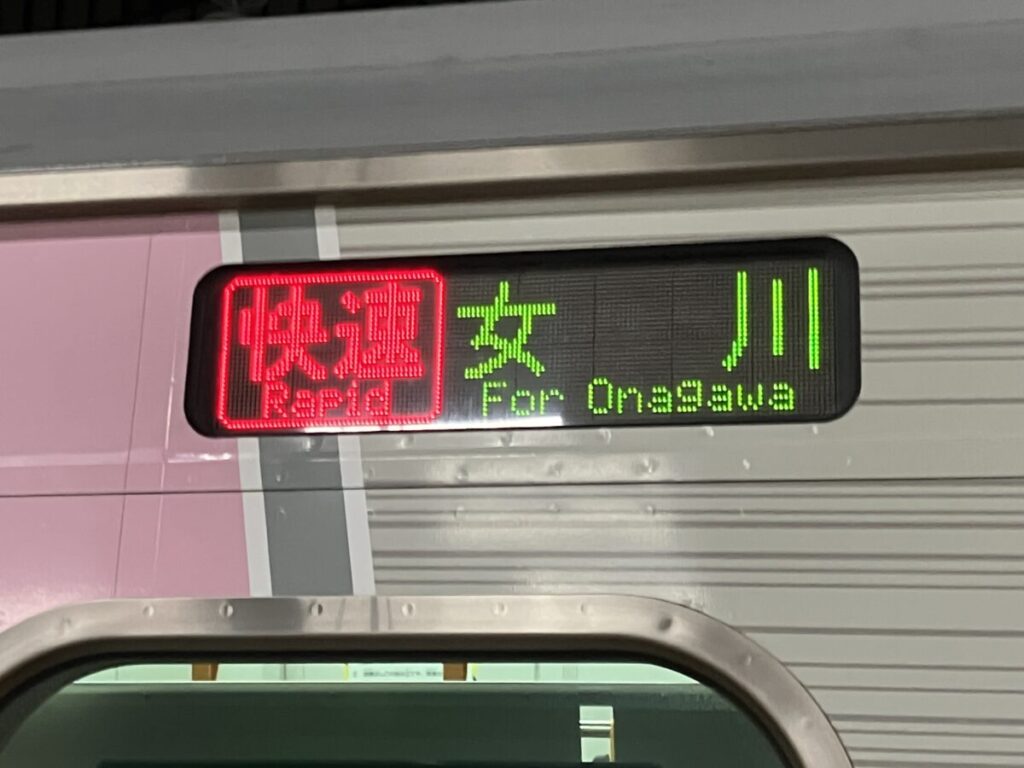

また、朝夕各一本の快速列車が女川まで直通したり、仙台ー石巻を49分でむすぶ特快ができたりしています。

(ちなみにかつてのノンストップ特快は43分かかってた。103系……どんだけ本気出してたんだ)

東北本線内の複線高速区間を利用することで、かつての快速よりも最大で10分以上の短縮が実現しています。

東矢本通過されてるのかわいそう

「松島駅経由」の謎

仙石東北ラインの快速列車は、実際には松島駅を通過しません。これは、連絡線が塩釜〜松島間に設けられているため、松島駅の手前で仙石線へとスイッチするからです。しかし、旅客運賃計算上は松島駅を経由したとして計算しています。これはいったいなぜなのでしょう?

実は、仙石東北ラインのポイントが松島駅構内として扱われている、ということがこの原因なんです。分岐線の位置自体、塩釜駅より松島駅に近い位置にあったため、構内扱いにしたのでしょう。ちっとも腑に落ちませんが。

静かな加速音が、未来を語る

HB-E210系自体、気動車ゆえの柔軟性、電車ライクな設備、など、まさに今後のローカル線のデフォルトのような設計になっています。

パンタグラフを持たない車両が、架線の下を電車のような音を立てながら走り抜けていく姿は、やや不思議にすら見えます。だがその背後には、「HYBRID」という新たな種類の車両への挑戦も秘められているのかもしれません。

最後までご覧いただきありがとうございます。

-

中央特快相模湖行き()

鉄道madが好きすぎて作り始めました...が、Youtube絶賛放置中です。

iPodが欲しい

水ゼリー大好き

コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。