日本一カオスな駅とも称される名鉄名古屋駅には、様々な方面へ向かう列車が発着します。岐阜、豊橋、犬山、新鵜沼、津島、中部国際空港、河和……。そのようななかで、あまり目立たないのが、「内海ゆき」です。内海駅は、南知多町に所在し、その町名からも推測出来るように、知多半島の最南端に位置する駅となっています。その内海駅は、名鉄知多新線に属します。今回の主役は、その知多新線。「新線」というフレーズを線名に含んでいますが、実際に戦後に開業した、名鉄の中でもかなり新しめの路線となっています。それでは、早速みていきましょう。

知多新線の歴史

古くから、窯業や海運業などで栄えた知多半島。そんな知多半島は、愛知県で初めて鉄道が開通した地でもあります。それが1886年開通のJR武豊線です。この路線は、当初は旅客輸送ではなく、貨物輸送を想定して建設されました。中山道経由で建設予定であった、東京・神戸間の鉄道の建設資材を、武豊港で陸揚げして運搬することこそが、この武豊線の使命だったのです。

続いて開通したのが、知多半島西海岸を駆け抜ける名鉄常滑線(開業時は愛知電気鉄道線)です。この路線は、1912年から翌年にかけて、同地域の地域振興や、常滑焼の輸送などを目的に開業しました。また、1931年には、名鉄河和線(開業時は知多鉄道線、当初は太田川・成岩間のみ)が開業を果たし、1935年に河和まで到達しました。こうして、知多半島各地と名古屋が鉄道で結ばれていく中でも、小野浦や内海といった知多半島南西部や、師崎などの知多半島南端など、まだまだ鉄道で結ばれていない地域も多くありました。実際、愛知電気鉄道による常滑・内海間の敷設や、武豊線の武豊・師崎間の延伸などが画策されましたが、人口や距離などの関係で、いずれの計画も断念されました。

戦後、名鉄は、増大する知多半島南西部の観光需要に応えるべく、河和線の南端・河和からの内海方面のバス連絡を行っていましたが、1958年の、知多半島の「三河湾国定公園」一部としての指定を機に、南知多方面への鉄道敷設を計画します。常滑線の延伸、河和線の延伸、河和線の途中で分岐する新線の建設などの案が出され、最終的には、富貴駅から分岐する新路線の建設が決定しました。また、宅地開発を目論み、海岸沿いではなく、内陸部を経由するルートとなりました。

そして、第一期区間として富貴・上野間 間が、第二期区間として上野間・知多奥田間、第三期区間として知多奥田・野間 間が、第四期区間として野間・内海間が開業し、全通しました。オイルショックのために、小刻みに開通しました。下図は、各区間の開業日を示したものです。

この図を見て分かる通り、富貴から野間までは、おおよそ1年間隔で開通していますが、野間・内海間のみは、4年ほど間が空いています。これは、内海駅の位置に関して問題となったためです。

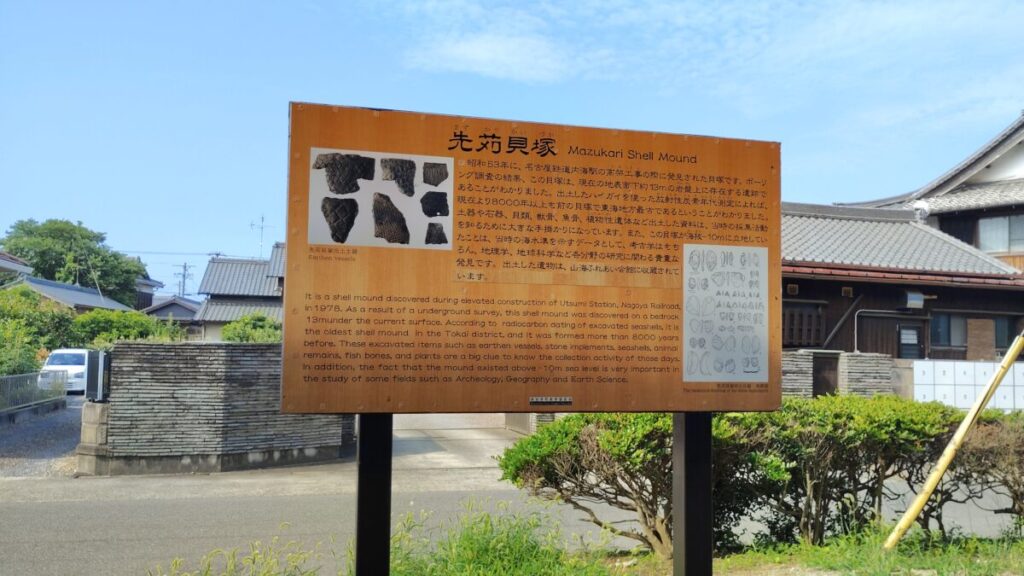

ご覧のように、当初は内海の市街地にかなり近い場所に建設する予定でしたが、地元の反対を食らった結果、かなり北の方に設置されることとなりました。しかしながら、ようやく案がまとまった内海駅の設置場所にも問題はありました。それが、東海地方最古の貝塚である(とされている)「先刈貝塚」の発見です。この貝塚は、絶賛工事中であった1978年に見つかりました。学術研究的には万々歳なのでしょうけど、名鉄からしたらとんだ災難です。こうして、長い期間をかけ、ようやく知多新線の計画は実を結んだのでした。

しかし、知多新線開業後も、かなり多くの課題が残されました。

- 既に、高規格な自動車専用道路「知多半島道路」および「南知多道路」が開通しており、知多南部へ行く際も、マイカー利用が増えつつあった。

- 内陸部を経由するルートをとったため、市街地から離れており、行楽施設へのアクセスにも難があった。

- 沿線の大半が市街化調整区域に指定され、宅地開発が殆ど行えなくなり、内陸部を通した意義が薄れた。

このため名鉄は、沿線に「南知多ビーチランド」や「内海フォレストパーク」などの行楽施設を開業させましたが、そこへのアクセスもマイカー利用が基本となり、さらには知多半島自体の観光需要が減少しつつあり、現在は、知多奥田駅が最寄りの日本福祉大学(と付属高等学校)への通学客の輸送がメインとなっています。

実際に乗車する

内海→野間

名古屋からおよそ1時間と少し。かなり時間をかけて、この内海までやって来ました。ここからは、内海駅から河和線の富貴駅までの乗車記を綴ります。

さて、この内海駅は、2面4線のホームと線路を擁する、線内ではかなり大きな規模の駅です。しかし、わざわざそうしないと旅客を捌けない……というわけでは無いのが現実。開通時は、内海に向けての特急が多数運行されていましたし、2023年までは(当線内では一駅も通過しない、名ばかりの)特急や急行も、日中に毎時1本ずつ運行されていましたが、廃止に。日中は、普通列車のみが線内を往復する、何とも単調な路線となっています(ただし、朝夕は河和線へ直通する普通列車も存在)。実際、内海まで向かう途中で、内海ゆきの普通列車に乗車しましたが、殆どの乗客が知多奥田駅で下車し、内海まで乗り通したのは私だけでした。

この画像からも分かるように、なんとなくそのスペースを持て余しているように感じられます。かつての栄光も、もう失われてしまったようです。

すぐ北側には、もう山が迫っています。知多半島南部は、割と平地が少なく、丘陵地が目立ちます。そのため、知多新線では、急勾配が連続します。河和線から乗りかえ、知多新線の列車に乗車すると分かりますが、それなりに揺れます。先頭車両で前面にかぶりつけば、まるでジェットコースターに乗車したかのような体験を味わえることでしょう。

それでは、早速出発していきます。乗車したのは、普通列車の富貴ゆきです。8時38分の発車です。意外なことに、内海までの乗車は非常に少なかったものの、内海からの乗車はそれなりに多く、先頭車両だけでも私含め5人ほど乗客がいました。おそらく、この列車に乗車した多くの人が、名古屋へ向かうことと思います。

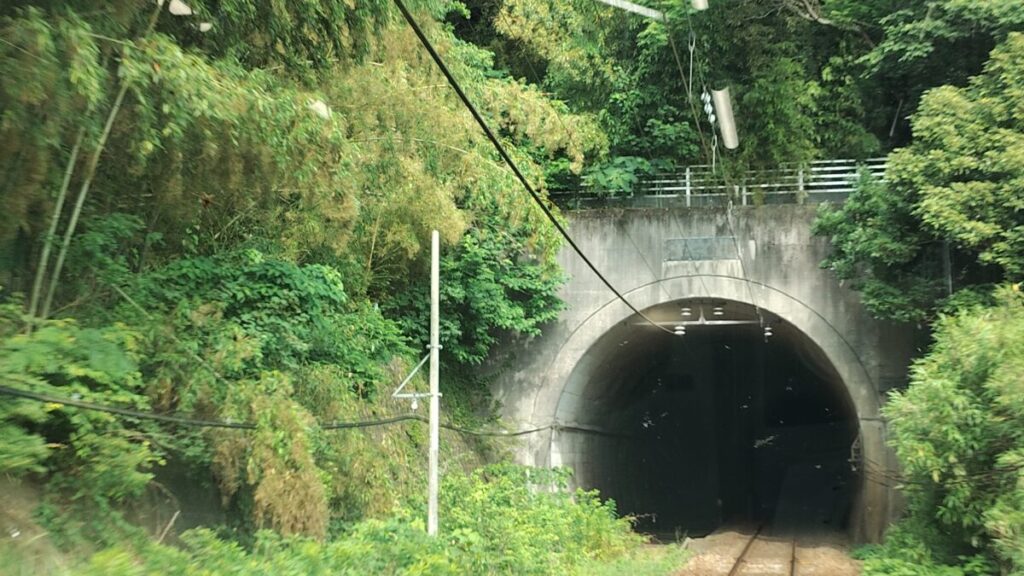

列車は、内海駅を出発してからすぐに加速します。この区間から、早速少しずつ上っていきます。「宅地開発は考慮せずに、海岸部に通したら、もう少し旅客を獲得したり、コストを短縮出来たりしたのでは」と思いながら、最初のトンネル・内海トンネルを通過していきます。

ご覧のとおり、このトンネルは複線化出来るように、もう一線分の土地も確保してあります。これは、他のトンネルでも見られ、複線での開業が計画されていたということがよく分かります。しかし、先述のとおり、複線化してまで輸送力を増強する必要は、今はありません。

続いて通過するのは、小野浦トンネル。このトンネル内に、南知多町と美浜町の境界があります。南知多町とはもうおさらばですね。早すぎます。

ちなみに、日本には「美浜町」という自治体が3つも存在します。愛知県知多郡美浜町(これ)、福井県三方郡美浜町、和歌山県日高郡美浜町です。これらは全て、1950年代に行われた「昭和の大合併」により成立しました。いずれも、ある町や村の名を引き継いだり、広域地名を採用したりはしておらず、所謂「瑞祥地名」となっています。埼玉の和光市などと同系統の地名です。

そして、この小野浦トンネルを抜けると、明らかに放置されている駅のような施設が目に留まります。これが、日の目を見ることはなかった小野浦駅です。この駅の遺構(……?)は、小野浦の街からはかなり離れた山の中にあります。当初は、周辺の開発に合わせ開業する予定でしたが、先述の事情により、その開発は中止となりました。その結果、この小野浦駅も、開業することはありませんでした。

ただ、実際にこのエリアが開発され、小野浦駅が開業していたとしても、(周辺の宅地開発を機に開業した)美浜緑苑の利用者数から見るに、その利用者数は少なかったでしょう。

そんな小野浦駅となる予定だった何かを通過すると、列車は再びトンネルに入ります。細目トンネルです。「トンネルばかりで、飽きてくるな」というタイミングで、列車は野間駅に到着します。かつては交換が可能でしたが、減便を受けて1面1線となってしまいました。

野間→知多奥田

野間を出ると、森の中を進んでいきます。大した特徴がない区間となっています。沿岸部を走っていたら、景色は良かったでしょうが、南海トラフ地震が起こった際、かなり被害が出そうですね。

そして、知多奥田に到着します。名鉄には、当線の開業時から既に奥田駅が存在していたので、「知多」という地域名を頭に付けています。なお、旧国名である「尾張」が付けられなかったのは、奥田駅の方もかつての尾張国に所在していたためだと考えられます。ちなみに、この駅は、近傍に存在する日本福祉大学の影響で、知多新線内では最も利用が多い駅となっています。富貴駅じゃないのかよ。また、交換機能も残存しています。

知多奥田→美浜緑苑

知多奥田を出ると、急な勾配を上っていきます。まさに、知多半島の横断にむけての準備運動ですね。余談ですが、先程の野間以北は、トンネルの構造が内海・野間間とは異なります。

左が内海・野間間、右が知多奥田・美浜緑苑間のトンネルとなっています。左の方が、何となく新しく見えるのは私だけでしょうか……?

そして、このような緑の多い区間の途中に、美浜緑苑駅が所在します。同駅は、名鉄が開発した住宅地である「美浜緑苑」の住人の便宜を図り、開業しました。先に述べた小野浦駅は、駅周辺の開発が進まず開業を見なかったのに対し、当駅周辺は規模が小さいながらも宅地開発がなされ、この美浜緑苑駅も開業を果たしました。ただ、知多新線内では最も利用が少ない駅となっています。

撮影に失敗してしまいました、どうかお許しを。

美浜緑苑→上野間

美浜緑苑を過ぎると、車窓左手には海が見えます。知多らしさが感じられますが、まもなく海ともお別れです。

こうして、割とすぐに次駅である上野間駅に到着します。この区間の駅間はおよそ1kmで、知多新線の中では最も短い駅間となっています。

この上野間駅も、野間駅と同様に、交換機能が廃止されました。使用されていないホームの柵には、草が生い茂っています。少々虚しさを感じます。

ところで、先程野間駅が登場しましたが、上野間はかつての小鈴谷町、野間はかつての野間町に所在しており、駅名はかなり似ていながら、昔は自治体が異なっていたのです。この小鈴谷町は、1957年に、常滑市と美浜町に分割されたうえで合併されてしまい、消滅しました。

| 小鈴谷町の大字 | 現在の所属市町村 |

| 大谷、小鈴谷、坂井 | 常滑市 |

| 上野間 | 知多郡美浜町 |

上野間→富貴

上野間を出ると、知多半島を一気に横断していきます。住宅が疎らなエリアなので、駅間距離は6km近くあり、知多新線内では最長となっています。

そうして、しばらく走行すると、何やら工事をしている区間に突入します。この区間では、おそらくロングレール化が進められています。そのため、ジョイント音が全くせず、揺れもかなりマシでした。個人的には、ロングレール化による乗り心地の向上はとても良いと思うのですが、旅情を掻き立てるジョイント音が目立たなくなるのは、あまり喜ばしくはないように感じます。

そして、列車はトンネルの中で、転線(……?)を行います。

このトンネルを抜けると、別曽池信号場を通過します。行き(名古屋→内海)では、ここで対向の急行列車を退避しましたが、日曜の午前なので、決して本数が多いわけでもなく、帰りは特に何もなくスルーしていきました。残念なことに、退避しているときの写真を削除してしまったので、退避しているところは、ご想像にお任せします。

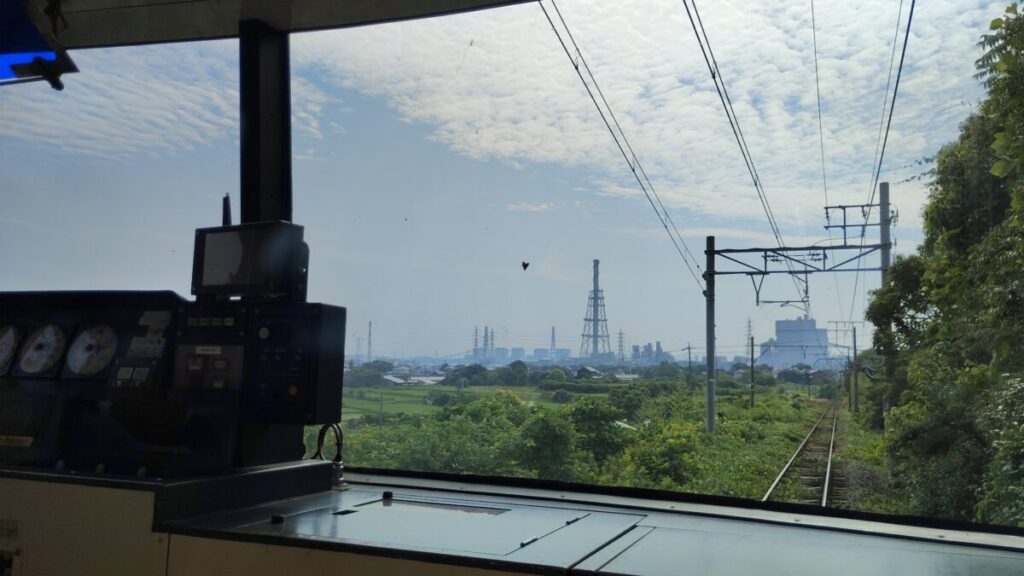

信号場を過ぎると、知多新線も終わりが近づいてきます。内海から乗車していると、前方には工場群が見えます。知多半島東岸には、多くの工場が存在しており、なかなか迫力のある光景となっていますが、この富貴周辺はその南端で、以南は風光明媚なエリアとなっています。

そうして、左方向にカーブし、河和線と合流して、終点の富貴駅に到着します。

知多新線の今後

このように、かなり特徴的である知多新線ですが、その未来は、決して明るいものではありません。以下の表は、2023年度の知多新線の各駅の利用者数(平均乗降人員)についてです。

| 駅(所在地) | 乗降人員(単位:人) |

| 富 貴(知多郡武豊町) | 2,180 |

| 上 野 間(知多郡美浜町) | 526 |

| 美浜緑苑(知多郡美浜町) | 271 |

| 知多奥田(知多郡美浜町) | 4,789 |

| 野 間(知多郡美浜町) | 567 |

| 内 海(知多郡南知多町) | 898 |

起点の富貴を除けば、乗降人員が1000人を上回っているのは、知多奥田駅のみ。しかも、同駅の利用者数の多くは、日本福祉大学に通う学生たちです。その日本福祉大学の中核とも言える社会福祉学部は、2027年4月に、東海市の東海キャンパスへ移転する予定であり、利用者が激減することは確実であるといえるでしょう。また、観光客を輸送する役割も、近年はかなり薄れてきており、朝夕に申し訳程度に優等列車が運行されるくらいです。果たして、サイクルトレインなどの新たな需要を模索するのか、蒲郡線のように「みなし上下分離方式」を採用するのか……。気になるところです。

最後に

今回は、名鉄知多新線の魅力について、少し掘り下げてみましたが、如何でしたでしょうか。少しでもこの路線に惹かれたら、ぜひ乗ってみてください。

知多半島は魅力的やし、萌えキャラも可愛いから、是非乗りに来てな!!

使用ソフト等・参考文献

- 地理院地図(https://maps.gsi.go.jp/)

- 空想別館(https://annex.chi-zu.net/)

- 名古屋鉄道. “令和5年度 移動等円滑化取組報告書” 名古屋鉄道.https://www.meitetsu.co.jp/profile/barrier-free/__icsFiles/afieldfile/2024/07/09/r5_torikumihokoku_1.pdf

- 日本福祉大学. “東海キャンパスの拡張と社会福祉学部の移転計画について” 日本福祉大学.https://www.n-fukushi.ac.jp/about/news/2023/07/24/23072401.html

- Wikipedia 諸ページ

- 「名鉄知多新線」

- 「富貴駅」

- 「知多半島」

- 「武豊線」

- 杉山英澪の経験

- 2025年11月19日東海地方【近況報告】怠慢爆発 架鉄のすぎ〜やま

- 2025年8月18日名古屋鉄道【揺らぐ未来】紆余曲折!名鉄知多新線

- 2025年8月3日その他【名鉄電車】名古屋に次ぐカオスな駅!?〜太田川駅〜

- 2025年7月25日京浜東北・根岸線日の目を見られなかった発メロ「薫風の街」

コメント ご意見やご感想等お気軽にどうぞ。